01/01/2014

Rita MONALDI et Francesco SORTI sont-ils en train de ré-écrire l'histoire d'Europe ?

Rita MONALDI et Francesco SORTI sont-ils en train de ré-écrire l’histoire d’Europe ?

Il y a longtemps que nous voulions parler ici de ce couple d’écrivains, et nos tribulations nous en ont fait différer le plaisir. Nous y voici, avec les carabiniers.

Rita et Francesco, respectivement nés en 1966 et 1964, ont été mariés, un beau jour de nous ne savons pas quand, à Castel Gandolfo, par Mgr. Lorenzo Dell’Agio, qui deviendrait plus tard un personnage de leur premier livre. Elle était licenciée en philologie classique, lui en musicologie. Elle s’était spécialisée dans l’histoire des religions, lui dans la musique baroque. Tous deux étaient journalistes : Rita, au département de presse de la Chambre des Députés, Francesco produisait des programmes musicaux pour la RAI et pour Radio Vatican.

Tout aurait pu aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, si ce n’était que l’Italie berlusconienne commençait à sentir mauvais. Fatigués de la pourriture en politique et des medias aux ordres – pas qu’en Italie, mais, bon… - ils envisagèrent sérieusement de tout laisser tomber et de prendre le chemin de l’exil. Mais pour aller où ?

Ils avaient passé leur lune de miel à travailler dans les archives de la Bibliothèque Impériale de Vienne et en avaient gardé un excellent souvenir. Pourquoi ne pas aller s’y installer ? Pourquoi ne pas essayer d’y gagner leur vie en mettant leurs connaissances en commun pour écrire des livres à quatre mains ?

Un jour, ils sautèrent le pas, dirent « Adieu à tout ça » et s’en furent. Avec leurs deux bambini.

Restait à savoir quel genre de livres ils allaient écrire. Leur goût pour certains auteurs et peut-être l’exemple d’Umberto Eco les poussèrent vers le « thriller historique ». Et – à quoi bon lésiner ? – l’idée leur vint d’écrire carrément une heptalogie, c’est-à-dire un ensemble de sept romans, qui pourraient se lire séparément ou à la suite les uns des autres, dont les titres, alors, mis bout à bout, formeraient une phrase latine comme celle-ci par exemple :

IMPRIMATUR

SECRETUM

VERITAS

MYSTERIUM

UNICUM

……………

…………….

Qui peut se traduire par :

« Bien que soient imprimés tous les secrets du monde, la vérité est toujours un mystère. Ne reste à la fin que…………. »

Les deux derniers titres ne seront révélés qu’en leur temps, mais il est déjà clair, pour les lecteurs des trois premiers romans, que cette phrase exprime exactement l’idée sur laquelle tout le cycle se fonde. Il s’agit bien, pour les auteurs, de chercher la vérité qui, quoi qu’imprimée, reste mystérieuse à beaucoup sinon à tous.

C’est ainsi qu’à trifouiller dans des archives ouvertes mais dédaignées et à courir sur les traces d’Alexandre Dumas, d’Agatha Christie et d’Ellis Peters, on se retrouve en train d’écrire une nouvelle histoire d’Europe. Est-ce la vraie ? Seul le temps, dont la vérité, comme on sait, est la fille, le dira.

À la fin de ses études, Francesco avait consacré sa thèse à l’abbé Atto Melani, castrat célèbre au Grand Siècle, qui, non content de mener de front sa carrière artistique et celle d’espion au service de Mazarin d’abord, de Louis XIV ensuite, avait aussi beaucoup écrit, notamment un curieux ouvrage intitulé Les secrets des conclaves, destiné au roi de France et resté inédit. Pourquoi ne pas prendre pour personnage central ce fils d’une famille de Pistoia, qu’elle avait fait châtrer pour l’offrir à l’Église et qui devait finir non seulement créateur de l’Orfeo de Rossi mais familier de papes, de princes et de rois ? Avec un tel héros, tant Rita que Francesco pourraient s’en donner à cœur joie, marier musique et histoire des religions. Ils ne s’en privèrent pas.

Tout cela, bien sûr, aurait pu n’être que velléité, tentative plus ou moins réussie des’imposer dans le monde de l’édition où les places sont si chères. Mais – aux innocents les mains pleines – leur premier coup fut un coup de maître et leur premier roman un best seller. Comme dans les contes de fées, Imprimatur ne mit pas longtemps à paraître dans une quarantaine de pays, traduit dans plus de 20 langues, au point de dépasser le Da Vinci Code au tableau des meilleures ventes, et fut interdit en Italie.

Monaldi & Sorti

IMPRIMATUR

Paris, Jean-Claude Lattès – 14 novembre 2002

620 pages.

Monaldi & Sorti

IMPRIMATUR

Paris, Pocket – 7 septembre 2004

Collection Best (11929)

855 pages

C’est toute une histoire.

Voyons d’abord ce que raconte Imprimatur. Si vous l’avez lu, sautez.

Tout commence un 11 septembre : celui de 1683, veille de la décisive bataille de Vienne, assiégée par les troupes ottomanes. La sanction va tomber dans quelques heures. Toute la chrétienté retient son souffle.

L’action, cependant, se passe à Rome, où, à l’auberge du Damoiseau, meurt un vieux voyageur français, le chevalier de Mourai, dans des circonstances qui font craindre un cas de peste. Aussitôt, portes et fenêtres sont murées par les autorités, et les occupants mis en quarantaine. Or, ceux-ci ne sont pas n’importe qui. Outre le mystérieux chevalier – qui, en fait, meurt empoisonné – on y trouve l’abbé Atto Melani, en sa qualité non de chanteur mais d’agent secret de Louis XIV, chargé par lui de retrouver Nicolas Fouquet, théoriquement mort à la forteresse de Pignerol, mais en réalité libéré contre la recette du secretum morbi, soit la manière de diffuser la peste, que le roi de France a l’intention d’utiliser à des fins militaires. Hélas pour Sa Majesté Très Chrétienne, l’ex-surintendant victime de Colbert a livré à ses ennemis la recette de l’antidote. Quelle est la mission de Melani ? Trucider Fouquet ? Lui arracher la recette manquante ? Le nom de ceux qui la détiennent ? Mystère. Quoi qu’il en soit, de Mourai meurt. C’était Fouquet incognito. Mort de la peste ou empoisonné ? Pour Melani, empoisonné. Mais par qui ? Par lequel des autres voyageurs mis en quarantaine ? Dont un jésuite espagnol, un verrier vénitien, un chirurgien toscan, un poète napolitain, un musicien français et un jeune anglais. Sans oublier Cloridia, ravissante courtisane, ex-esclave italo-turque, qui exerce sa profession dans une tour surplombant le toit, à laquelle on accède par deux escaliers : l’un réservé aux clients qui ne doivent pas être vus, l’autre qui descend dans l’auberge. Ajoutons-y le Signor Pellegrino, patron du lieu, en grand danger de faire faillite, et son garçon à tout faire, orphelin recueilli par lui, qui n’a pas de nom.

Nicolas Fouquet

Quoi qu’il en soit, c’est sur le garçon qu’Atto jette – en tout bien tout honneur – son dévolu, entreprenant d’en faire à la fois son élève et son assistant. Et nous voici avec le deuxième personnage central des livres de Monaldi et Sorti, puisque ce garçon d’auberge est le narrateur de leur saga. Narrateur anonyme, que tous appellent ici « garçon », « petit » ou « jeune homme » (ce n’est qu’à la fin du roman qu’on croit deviner qu’il s’agit d’un nain, sans que cela soit jamais dit), et qui le restera jusque dans son âge mûr, à la fin du 3e livre.

Comment « Monsieur Atto » et son disciple vont s’aventurer dans les égouts de Rome, sur la piste de perles déposées par un des voyageurs dans le coffre-fort de l’auberge et aussitôt volées… et comment leurs explorations vont les amener à découvrir que si Louis XIV a fait secrètement alliance avec les Turcs et entend se servir d’une arme de destruction massive contre le pape et l’empereur du Saint Empire Romain, le pape de son côté (Innocent XI), est prêt à favoriser l’accession de Guillaume d’Orange, prince protestant, au trône d’Angleterre, au détriment des catholiques Stuart, constitue l’essentiel de ce roman où se mêlent et s’affrontent toutes les questions qui ont passionné l’époque et déterminé la suite de l’histoire du continent.

Si Le nom de la Rose doit beaucoup à la grande érudition et à la fertile imagination d’Umberto Eco, Imprimatur se fonde avant tout sur des documents d’archives, voire sur des livres d’histoire (« bien que tous les secrets du monde aient été imprimés… »). Or, on sait ou on devrait savoir que le pape Innocent XI est tenu pour le sauveur de la chrétienté, au motif que lui et sa famille auraient plus ou moins financé les troupes chargées d’arrêter l’envahisseur au cimeterre entre les dents.

Sauveur de la chrétienté et pas saint ? Comment cela peut-il être ? À croire que de mauvais coucheurs s’y sont opposés pour les raisons évoquées par Imprimatur… Quoi qu’il en soit, l’opposition a persisté jusqu’à ce que Pie XII mette fin à ce désordre en béatifiant – en 1956 – son lointain prédécesseur. Restait à le déclarer saint. Ce que s’apprêtait à faire SS. Jean-Paul II, pour le 320e anniversaire de la bataille gagnée, justement, bienheureuse coïncidence, par le prince polonais Jean Sobieski.

Jean III Sobieski

Supposons les fins stratèges de la CIA, de la NED, de la NSA, de l’USAID, du MOSSAD, de l’OTAN et tutti quanti occupés à prêcher la guerre sainte contre l’islam, déclenchée par un 11 septembre qui nous fit « tous Américains »…

Supposons cette opportunité merveilleuse : la canonisation – enfin ! – du « sauveur de l’Occident » par un autre Polonais…

Supposons cette épatante répétition de l’histoire à faire avaler par les cerveaux béants des troupeaux béats en délire…

Et voilà que ces deux zozos de Rita et Francesco, au nom d’une foutaise appelée par eux « vérité historique » viennent vous couper les pâquerettes sous le pied. Que fait-on dans un cas pareil ? Si on a un accommodant cavaliere sous la main, on censure, on interdit, on boycotte. Mais les festivités sont néanmoins remises à plus tard.

Et ailleurs ? Ailleurs, on ne sait pas vivre ! À la Foire de Francfort de 2006, où les auteurs sont reçus comme des souverains en visite, on projette en première mondiale en documentaire intitulé Monaldi et Sorti, quand un roman réécrit l’histoire. Un débat, modéré par un journaliste du Stern se tient sur le sujet « Monaldi et Sorti, un cas d’exil littéraire dans l’Italie de Berlusconi ». Et enfin, l’éditeur (allemand) du troisième roman, Veritas, donne une grande fête en l’honneur de sa sortie. Rita et Francesco sont interviewés par des journalistes venus du monde entier, y compris de la lointaine Australie. Et en Italie ? Rien. Pas une ligne. Même dans la presse d’opposition.

Ce que voyant, un petit groupe de lecteurs italiens, qui s’étaient déplacés exprès en Allemagne après avoir lu leurs compatriotes en anglais, s’unissent pour leur consacrer un site Internet (« Pour chercher un espace libre où pouvoir informer le peuple libre d’Internet sur ce qui se passe dans notre pays. ») C’est ainsi que trois femmes – Simona, Nicola, Marta – et deux hommes – Ettore et Simone – animent, en italien et en anglais, le site

Mieux encore : ils ont rencontré, à Francfort, un éditeur hollandais, qui s'est engagé à publier tous les livres de Monaldi et Sorti en italien, et de les vendre à prix coûtant. (« Ils n’y gagnent pas un centime »). Cet éditeur, qui eût en d’autres temps publié Rousseau, Voltaire ou Diderot, s’appelle De Bezige Bij (« L’abeille diligente »), Amsterdam et Anvers, maison bien connue des néerlandophones.

IMPRIMATUR(E) ou CENSURE ?

Les deux auteurs, en remerciement, lui ont donné en exclusivité, pour la sortie d’Imprimatur en italien, la préface que voici :

Histoire d’un boycott

« Nul n’est prophète en son pays ».

La censure est toujours l’effet d’un régime totalitaire. Quand il en est frappé, un auteur a deux possibilités : renoncer à la publication de son oeuvre ou la faire publier en dehors des frontières nationales. S’il opte pour la seconde solution, il convient qu’il choisisse un endroit où la liberté d’expression ne soit pas un vain mot. De ceci, la Hollande offre un bon exemple. L’histoire récente rapporte le cas de Klaus Mann, le fils de Thomas, qui, s’étant enfui de l’Allemagne nazie, y fonda une revue, aidé par Gide et Aldous Huxley. Plus anciennement, c’est à Amsterdam que s’imprimèrent les livres d’auteurs de tous les pays, persécutés par l’Inquisition. Aujourd’hui, ce roman écrit en italien, grâce à la disponibilité d’un éditeur courageux et dynamique, est imprimé dans la langue de Dante mais en terre hollandaise.

Il est bon de rappeler qu’Imprimatur est traduit en 22 langues et publié dans 53 pays, cas presque unique parmi les romans historiques italiens, mis à part Le nom de la rose et Le guépard. Ce n’est que dans le pays des auteurs, dans la démocratique Italie, que le lecteur ne peut le trouver.

Les récentes élections ont porté au gouvernement une nouvelle coalition politique [février 2010 – NdGO ]. Nous verrons si elle abolira la dictature éditoriale qui empêche le retour dans leur patrie de nos livres, ou si, comme dans Le guépard, de Giuseppe Tommasi di Lampedusa, « tout doit changer afin que rien ne change ».

L’aventure singulière de ce roman commence au printemps 2001, quand le manuscrit est acheté poar une maison d’édition qui est la propriété d’un homme politique et néanmoins chef d’entreprises en même temps que Président du Conseil. Le livre sort en mars 2002 et, nonobstant une promotion égale à zéro, il occupe immédiatement la 4e place dans la liste des dix livres les plus vendus, selon le Corriere della Sera, et son tirage est très rapidement épuisé. Le deuxième tirage sort avec quatre semaines de retard. La troisième édition arrive encore plus lentement, alors que les libraires sont en rupture de stock depuis près de trois mois et que les ventes tombent.

Entre-temps, dans un journal milanais appartenant à l’éditeur-Président du Conseil, un historien catholique connu publie un compte-rendu anormalement hostile, dans lequel, se référant aux auteurs (jusqu’alors inconnus) il commente « on en a assez de ce genre de gens ». Après quoi, inexplicablement, le livre disparaît de la circulation. Sur Internet, commencent à se multiplier les messages de lecteurs qui cherchent en vain à s’en procurer un exemplaire. Les libraires demandent un nouveau tirage à l’éditeur, qui répond invariablement : « Il est en cours. Il arrive. » Mais il n’arrive pas. Le titre Imprimatur est même supprimé de son catalogue, de même que de son site Internet, où certains lecteurs ont commencé à signaler les anomalies de sa publication.

Après quelques mois, se produit un petit tremblement de terre politique : le prêtre qui a célébré le mariage des deux auteurs, archiprêtre et curé de la résidence estivale des papes à Castelgandolfo, est dégradé de ses fonctions et transféré, sans préavis ni explication valable, dans une lointaine ville roumaine des rives de la Mer Noire, Constanţa. C’est l’antique Tomis, où l’empereur Auguste avait exilé le poète Ovide, coupable d’avoir révélé dans ses écrits les secrets de la maison impériale. Le message n’est que trop clair : l’ecclésiastique a été puni pour un péché littéraire… commis par d’autres. Il a, en fait, été représenté dans le roman comme un de ses personnages, sous un autre nom que le sien mais facilement identifiable. L’évêque par qui débute et se termine l’histoire, c’est lui.

À l’étranger, les choses se passent tout autrement. Imprimatur grimpe en tête des « best sellers » dans tous les pays où il est publié, au point de ravir son sceptre au Da Vinci code pendant plusieurs semaines. Et cela, jusque dans les pays les plus éloignés de notre culture : de la Corée à la Turquie, de la Bulgarie à l’Ukraine. Partout, les jugements de la critique sont particulièrement généreux, certains grands quotidiens et hebdomadaires le plaçant même devant les romans d’Umberto Eco. Les droits des livres suivants sont achetés blind, c’est-à-dire avant même d'être écrits.

Pendant ce temps, en Italie, la maison d’édition du Président du Conseil présente aux auteurs des comptes truffés d’étranges anomalies. Excédés d’autant d’étrangetés, les auteurs et leur agent réclament la rupture du contrat, annonçant une action en justice en cas de refus. La société du Président du Conseil accepte immédiatement.

Les journaux et les télévisions étrangères interviewent les auteurs sur leur mésaventure italienne ; dans les principaux pays d’Europe, les télévisions publiques y consacrent de longs documentaires. Un quotidien va jusqu’à envoyer quelqu’un en Roumanie, interviewer le prêtre exilé. Les journaux étrangers se répandent en commentaires ironiques sur ce qu’est devenue l’édition dans notre pays. En Italie : silence.

Les auteurs, alors, choisissent l’embargo. Tant pis pour l’Italie : leurs livres ne sortiront plus désormais qu’à l’étranger, en traductions. Les peuples de beaucoup de pays pourront les lire dans plus de vingt langues, l’original en italien restera dans leurs tiroirs.

Inutile de dire que le «système italien » fait piètre figure : à Francfort et dans les autres foires du livre internationales, la juteuse histoire court de bouche en bouche. Les patrons de l’édition italienne doivent même essuyer quelques sarcasmes de leurs collègues étrangers. C’est alors que, par surprise, au printemps de 2005, se manifeste le second groupe éditorial italien, le seul à pouvoir entrer en compétition avec le précédent. Il offre de republier Imprimatur et de sortir Secretum, deuxième roman de la série, dès l’automne de la même année. Étrange hâte, étant donnés les rythmes des maisons d’édition, qui programment presque toujours leurs publications un an à l’avance. Les auteurs prennent l’avis de leurs éditeurs étrangers, qui leur conseillent de se méfier des boulettes empoisonnées. Ils demandent alors une date de sortie plus éloignée et des garanties contractuelles égales à celles qu’ils obtiennent ailleurs. Pour toute réponse, « le second groupe éditorial italien » disparaît dans le néant.

Le lecteur de cette préface se demandera certainement « mais pourquoi tout cela ? ». Comme dans tout polar qui se respecte, il lui faudra attendre la fin pour connaître la clé de l’énigme.

En lisant Imprimatur, il apprendra que les auteurs, en faisant des recherches pour construire leur thriller historique, ont découvert des documents originaux, sur lesquels ils se sont basés pour écrire leur histoire. Il découvrira que certains de ces documents, recherchés pendant des siècles par les historiens, ont été retrouvés par les auteurs dans les Archives secrètes du Vatican et dans celles de la ville de Rome. Que, faisant l’objet d’annexes publiées en fin de volume, ils s’avèrent mortels pour la réputation d’un pape béatifié en 1956. Un pape, lit-on dans le roman, qui s’est rendu coupable de crimes graves envers sa propre religion, et donc élevé injustement à l’honneur des autels.

Innocent XI

Il faut savoir qu’à la suite du 11 septembre 2001, le Vatican avait préparé, pour ce pape, une cérémonie de canonisation colossale. De fait, lors de la bataille de Vienne - le 12 septembre 1683 – les troupes catholiques avaient sauvé l’Europe des Turcs , et ce pape était réputé avoir été la cheville ouvrière de la victoire. C’est pourquoi le Vatican voulait en faire un saint, sa canonisation ayant pour but de sanctionner officiellement l’appui de l’Église au déchaînement international programmé contre l’Islam. Imprimatur une fois sorti avec ses révélations, le projet partait en fumée.

Le reste est de notoriété publique. Sur la place Saint Pierre, le 27 avril 2003, fut béatifié, en guise de pis-aller, l’obscur frère capucin Marco d’Aviano, qui avait été, à Vienne, le factotum du peu vertueux pape. Sa béatification, après 300 ans de liste d’attente, était tout à coup devenue urgente.

On chercha quand même à donner quelque lustre à l’événement. De grands articles parurent dans la plupart des principaux journaux italiens : « Cette béatification va faire trembler l’Islam » titra le Corriere della Sera sur cinq colonnes à la une. Du Proche-Orient, on demanda en riant : « Marco d’Aviano ? Qui est-ce ? » Du grand absent, du pape d’Imprimatur, il ne fut pas question. La presse dut se livrer à des acrobaties pour ne pas imprimer le nom de celui qui, tout en donnant ses ordres à Marco d’Aviano, finançait l’invasion de l’Angleterre par l’hérétique Guillaume d’Orange, au détriment des catholiques Stuart. C’était un peu comme si, dans une biographie de Sancho Pança, on avait dû s’interdire de nommer Don Quichotte.

Et voilà comment un simple roman historique, dont la trame se déroule dans la Rome d’il y a trois siècles, a pu mettre sens dessus-dessous journaux, maisons d’édition et jusqu’au Vatican. Il ne pouvait en aller autrement, du reste. Des signaux rares mais clairs – l’anathème de l’historien catholique, l’exil du curé de Castelgandolfo – avaient donné le « la » au boycott d’Imprimatur. Et aucun éditeur-Président du Conseil à la tête d’une majorité parlementaire disparate dont il fallait maintenir la cohésion à tout prix ne pouvait rester insensible à de telles admonestations.

On a beaucoup discuté en Italie sur le fait de savoir s’il était opportun qu’une seule personne puisse être à la fois propriétaire d’équipes de football, de palais, de journaux, de compagnies d’assurance, de chaînes de télévision, de librairies, de la plus grande concentration de maisons d’édition jamais vue, et qu’il lui soit permis, en même temps, d’être Président du Conseil. Le problème, à notre avis, a été mal posé. Il faudrait plutôt se demander s’il ne conviendrait pas de le faire aussi pape.

Comment cela finira-t-il ? Nous ne le savons pas. En ce moment, il n’y a pas place pour nous dans un pays où les propriétaires de presque toutes les librairies et des principaux groupes d’édition peuvent confortablement s’asseoir à une table pour quatre.

Au début de 2005, cette concentration de pouvoirs, qui n’a d’égale dans aucun pays civilisé, est allée jusqu’à expulser de ses chaînes de librairies tous les petits éditeurs, c’est-à-dire tous ceux qui ne peuvent s’asseoir à la table pour quatre. Et cela, pendant que les journaux du système exaltent, avec des accents de représentants de commerce, les habituels auteurs-système, propageant avec un aplomb incroyable des chiffres de ventes gonflés jusqu’au grotesque (il suffit d’interroger les libraires…) En guise de feuille de vigne, on fait aussi, bien sûr, le compte-rendu de quelques livres d’auteurs indépendants, étant bien entendu que, dans les librairies appartenant à ceux de la table pour quatre, on ne les trouve pas. Et le lecteur, plutôt que repartir les mains vides, se résigne à se laisser fourguer un livre-système

Ainsi, le nœud coulant dictatorial d’une élite fallacieuse, dirigée par l’éditeur-Président du Conseil, se resserre autour du cou des auteurs et des éditeurs indépendants, et surtout autour de celui des lecteurs, auxquels ont cache l’existence de milliers de titres.

Ce n’est pas une surprise si l’« Italie- Système », comme aux temps du fascisme, applique aux dissidents la relégation et va grossir les rangs des pays comme l’Iran, le Nigeria, le Tchad et l’Albanie, où le métier d’écrivain conduit à l’exil [« l’Iran, le Nigera, le Tchad et l’Albanie » ? NdGO].

Nous verrons bientôt si la défaite électorale de l’éditeur-Président du Conseil aura l’effet bénéfique de ramener au pays ses exilés ou si le système est désormais trop pourri pour se reprendre.

Grâce à Internet, un groupe de lecteurs italiens, soucieux de corriger cette situation paradoxale, a fondé un Imprimatur fan club [ On le trouve – en italien et en anglais – à l’adresse : http://www.attomelani.net/ dont nous avons parlé plus haut. NdGO ].

C’est aux encouragements de ceux qui nous estiment et à de nombreuses demandes de réimpression que la présente édition doit de voir le jour, sans pour autant lever l’embargo de protestation que nous opposons au « système Italie » : on ne pourra pas acheter ce livre dans les librairies italiennes d’Italie, mais uniquement via Internet, dans les librairies italiennes à l’étranger ou dans les librairies étrangères en Italie.

À l’éditeur De Bezige Bij et à son courageux directeur Robbert Ammerlaan va notre plus sincère gratitude pour nous avoir permis de satisfaire les demandes des lecteurs.

Mai 2006

Monaldi & Sorti.

*

Nous avons dit qu’à ce jour seuls les trois premiers volumes avaient paru en français, et encore, pas vite ! C’est que les droits du deuxième avaient été achetés par la maison Plon et que, tandis que Mondadori faisait l’objet d’une OPA de la part de Silvio Berlusconi, les éditions Plon (et quelques autres) avaient été achetées par Ernest-Antoine Seillères, milliardaire bien connu, ami du précédent. Entre oligarques, on se rend parfois de ces petits services : Ernest-Antoine gela, en France, la diffusion de Secretum, comme Silvio avait gelé, en Italie, celle d’Imprimatur.

En conséquence de quoi les auteurs refusèrent de signer avec Plon pour leur troisième titre. Si Veritas a finalement paru chez cet éditeur, c’est qu’entretemps, celui-ci avait à nouveau changé de mains, c’est-à-dire qu’Ernest-Antoine l’avait revendu à quelqu’un d’autre et que le quelqu’un d’autre (De Wendel) l’avait à son tour revendu à quelqu’un d’autre (actuellement le groupe espagnol Planeta) lequel a accepté les exigences contractuelles des auteurs. Ouf ! Pour l’instant.

*

Parce que leur premier livre a été un best seller et qu’il contient non des révélations mais des rappels d’actions qui ont eu le Vatican pour cadre, on a dit de Monaldi et Sorti qu’ils attaquaient l’Église et on les a comparés à Dan Brown. Rien n’est plus faux.

Si on peut les comparer à d’autres auteurs, c’’est à leurs compatriotes Umberto Eco, Giuseppe Tomasi di Lapedusa, Alessandro Manzoni. C’est à ceux dont ils se réclament. C’est aussi, à notre avis, et bien qu’ils semblent ne pas le savoir, à la Josephine Tey de La fille du temps, qui a tant fait pour réhabiliter le roi Richard III, si maltraité par ce propagandiste à gages de William Shakespeare. C’est sûrement aussi au grand poète et romancier historique Robert Graves (sans aller jusqu’à King Jesus, nous pensons surtout à Bélisaire, à Épouse de M. Milton, à La fille d’Homère). C’est, évidemment, à Jean d’Aillon, auteur de thrillers historiques français, à qui il serait doublement intéressant de les comparer, dans ceux de ses romans où il traite de la même époque et, parfois, des mêmes personnages. C’est surtout à l’Anglaise du Cap, Mary Renault, dont le Nikeratos, acteur tragique (prêtre de Dionysos) et espion grec d’Alexandre (Le Masque d’Apollon), est une parfaite préfiguration d’Atto Melani en France comme de Farinelli en Espagne.

Rien à voir, donc, avec Dan Brown, c’est-à-dire avec l’ordinateur dans lequel ont été enfournés les ingrédients censés produire un immanquable succès commercial. Faire de nos deux Italiens des adversaires, à son instar, du Vatican est tout aussi faux. Dan Brown attaque, c’est vrai, non le Vatican mais les fondements mêmes de la religion catholique. C’est normal : le Da Vinci Code est une arme de guerre. S’en prendre, quand on veut atomiser un continent, aux deux formes d’organisation religieuse – l’Église catholique et l’Église orthodoxe – encore en état d’y maintenir une certaine cohésion, est l’abc de l’art de la guerre qu’on dit « soft » après l’avoir si longtemps prétendue « froide ». Oui, le Da Vinci Code, outre un très mauvais ersatz de roman est une de ces armes de destruction (cérébrale) massive dont raffole l’Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord. Et, bien entendu, ce livre et son auteur n’ont jamais été boycottés ou si peu que ce soit censurés, ni en Italie ni ailleurs.

Nous parlons ici de littérature, de secrets ouverts n’ayant intéressé personne pendant trois cents ans et de vérités historiques restées mystérieuses en dépit de tant de livres publiés. Monaldi et Sorti, bien sûr, n’attaquent pas le catholicisme : ils sont catholiques.

Ainsi qu’ils l’ont déclaré à quelqu’un (Davide Malacaria) qui les interviewait :

« L’idée d’écrire ce livre nous est venue dans le cadre de notre activité de journalistes, à force de constater les si nombreux torts d’aujourd’hui, devant lesquels on reste impuissants. Il a été pour nous une manière de réparer au moins les torts du passé. Notre livre, en fait, est dédié « aux vaincus », parce que, l’histoire, ce sont les vainqueurs qui la font.

À propos de celle d’Innocent XI :

« Elle n’est venue s’ajouter au reste que par la suite. L’idée originelle du livre, nous l’avons eue en relisant sous un éclairage différent les vicissitudes historiques de Nicolas Fouquet et d’Atto Melani, que notre roman, dans les limites du genre, tente de réhabiliter. »

Voilà qui eût enchanté Madame de Sévigné, grande amie du surintendant déchu, et Jean de La Fontaine, qui ne le fut pas moins et qui écrivit ces vers quand son autre ami, Melani, traversa, à la Cour de France, une longue période de disgrâce :

« Niert, qui, pour charmer le plus juste des rois,

Inventas le bel art de conduire la voix,

Et dont le goût sublime à la grande justesse,

Ajouta l’agrément et la délicatesse ;

Toi qui sais mieux qu’aucun le succès que jadis

Les Pièces de Musique eurent dedans Paris,

Que dis-tu de l’ardeur dont la Cour échauffée

Frondoit en ce tems-là les grands Concerts d’Orphée,

Les passages d’Atto, et de Leonora (…) »

ÉPÎTRE À M. DE NIERT

Sur l’Opéra. 1677.

*

Tous leurs livres après celui-là

Secretum

Rome. Dix-sept ans on passé. C’est l’année du jubilé : 1700. Notre narrateur toujours sans nom a épousé la ravissante courtisane de son ex-auberge, qui a quitté son ancien métier pour se faire sage-femme. Il est aide-jardinier chez le cardinal Spada.

Mgr. Bernardino Spada

Lequel célèbre avec faste, dans sa villa du Janicule, le mariage d’un sien neveu. Faut-il dire que les noces ne sont qu’un prétexte à nouer et si possible à dénouer des intrigues machiavéliques ? Le vieux pape se meurt, il y a du conclave en vue, et le roi d’Espagne ne va pas bien lui non plus. Or, il n’a pas d’héritier direct. Là, c’est la guerre de succession d’Espagne qui est en vue.

Au milieu de ces fêtes, réjouissances, banquets, danses, concerts et feux d’artifice, où se croisent grands de tous les pays d’Europe, représentants des principales familles italiennes et presque tous les prélats de la Curie, débarque un Atto Melani vieillissant, toujours au service d’un Louis XIV qui ne rajeunit pas mais qui n’a rien perdu de ses dents longues. Atto sait-il que son ancien factotum de l’auberge du Damoiseau est marié, père de deux filles et qu’il vient donner des coups de main aux jardiniers de son hôte ? Oui, bien sûr. Atto sait tout sur tout. Et voilà notre pauvre narrateur réembarqué, avec des promesses qui ne seront pas nécessairement tenues, dans de nouvelles péripéties rocambolesques. Auxquelles sont mêlés de nouveaux personnages hauts en couleurs que le lecteur pourra se délecter à découvrir.

Parmi nos préférés, deux sont des personnages historiques. Le premier est un musicien du nom d’Albicastro, sorti d’une ombre injuste par Francesco Sorti, en réalité militaire allemand, violoniste virtuose et compositeur, qui finira par prendre parti dans la guerre qui va opposer la France à l’Europe en s’engageant dans l’armée hollandaise. L’autre est Marie Mancini. Nos auteurs ont fait, de celle des « petites mazarines » qui avait été la première flamme du roi dans sa jeunesse, une espionne à son service et… l’amie de cœur d’Atto le castrat. Se non è vero è ben trovato ! Nous ne voudrions pas déflorer cette intrigue romanesque, peut-être réelle après tout, qui se mêle aux intrigues politiques, mais c’est une des plus jolies trouvailles du livre.

Marie Mancini

Cette fois encore, Francesco et Rita ont fondé leur thèse sur des documents réels, à commencer par le testament du roi d’Espagne qui, pour eux, est un faux (ils ont fait expertiser la signature par des graphologues). Autrement dit, Louis XIV aurait fait fabriquer ce faux pour imposer son petit-fils, le duc d’Anjou, sur le trône d’Espagne destiné à un Habsbourg. Rien ne vaut une guerre pour trancher de ces choses. Elle aura lieu. Et Atto redisparaît, plantant là, une fois de plus, son assistant bénévole et involontaire.

Monaldi & Sorti

SECRETUM

Paris, Plon – 4 novembre 2004

762 pages

(C’est celui-là qui fut gelé)

Monaldi & Sorti

SECRETUM

Paris, Pocket – 4 mars 2010

1081 pages

*

Veritas

Vienne. Onze ans plus tard.

Notre narrateur romain, entretemps devenu ramoneur, y débarque désormais quadragénaire, avec épouse et jeune fils. Les deux filles, devenues sages-femmes comme maman, sont restées à Rome, proches de leurs promis qu’elles ne peuvent hélas épouser pour cause de trop grande misère. Car, en Italie, c’est la crise.

Que viennent faire dans la capitale de l’empire ces trois êtres qui ne parlent pas un mot d’allemand ? Y prendre possession d’une maisonnette et d’une vigne que leur a léguées Melani. L’abbé tient donc quelquefois ses promesses ? Un bonheur n’allant pas toujours seul, il s’avère que la Cour a besoin d’un ramoneur qualifié pour les cheminées d’un palais qu’avait fait construire l’empereur Maximilien II avant de mourir inopinément. Il s’agit de remettre en état cette construction inachevée et – murmure-t-on – maudite.

Tout serait pour le mieux ou presque si notre Italien, qui recommence à peine à manger à sa faim, ne tombait soudain sur un vieillard cacochyme, en qui il croit reconnaître son ancien mentor. Il ne serait donc pas mort ? Eh, non. Et… devinez… il a besoin de son obligé pour l’assister dans de nouvelles intrigues plus dangereuses que jamais. C’est donc reparti pour un tour.

Si tant est qu’il dise la vérité, l’abbé, devenu aveugle et cornaqué par un de ses nombreux neveux, doit entrer en contact – incognito ! - avec l’empereur Joseph Ier, qu’un grave danger menace. Tout se ligue évidemment pour l’en empêcher, tandis que la vie jusque là paisible de Vienne est soudain bouleversée par une série de meurtres. C’est en se lançant sur la piste du (ou des ?) meurtrier (s ?) que Melani et son aide mettent au jour une vaste conspiration qui ne connaît pas de frontières. Bien sûr, Atto, rentré à Paris, meurt à la fin du livre (qui s'ouvre d'ailleurs sur son enterrement), mais quelque chose nous dit qu'il va réapparaître dans les suivants, sinon, ce ne serait pas la peine d'avoir inventé le flash back.

Si Veritas est, comme les auteurs nous y ont accoutumés, plein de dangers, de pièges, de mystères et de coups de théâtre, c’est aussi, à ce jour, le plus sombre des romans de la saga. La guerre à l’ancienne, c’est fini. Les règles du jeu d’échecs des rois, c’est fini aussi. L’or et l’argent sont remplacés par le papier, les héros par des entités sans visages, sans foi comme sans lois. Le continent commence à perdre son âme en même temps que ses plumes. C’est le lointain XXIe siècle qui s’annonce et ils ne le savent pas. Que peuvent Atto et son aide, pour empêcher l’Europe de sombrer dans un conflit général ? La dédicace « aux vaincus » est plus que jamais de mise.

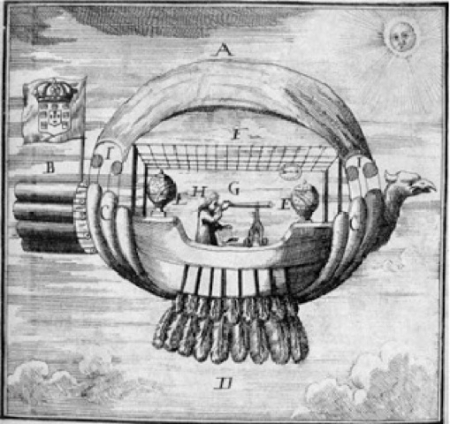

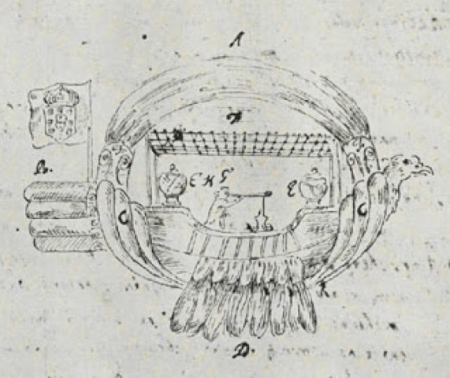

Un palais inachevé, connu comme « Le Palais Sans Nom », une ménagerie exotique et un fantastique bateau volant ne sont que quelques-uns des ingrédients inattendus de cette histoire d’espionnage baroque.

Esboços da Passarola, de 1709 : em cima, publicado num jornal de Viena,

em baixo, encontrado numa missiva na Biblioteca do Vaticano.

(La Passarola, inventée en 1709 par Bartolomeu Lourenço de Gusmão, prêtre et savant brésilien,pour le roi de Portugal, fut le premier aeronef de l’Histoire)

Tandis que Rita et Francesco la font atterrir à Vienne et en redécoller deux fois sans que quiconque en ait le moindre soupçon, la Princesse Elisabeth Christine, épouse de Charles III d’Espagne, très intéressée par la nouvelle invention, en parle, dans une lettre du 2 juillet 1709, à sa mère Christine Louise d'Oettingen-Oettingen, Duchesse de Brunswick :

« Je me souhaiterais seulement un seul jour aupres de Votre Altesse. Que j’aurais de choses à Luy dire ! La Reine de Portugal ma feit la proposition de venir la trouvé sitôt qu’un navire volant serai fait, étant a Lisbonne un homme qui se vante de pouvoir faire qui passe par l’air. Se cette invention réussit, je viendrais toutes les semaines un jour trouver Votre Altesse. Ce seroit un charmant moyens et tres aggréable pour moi, mais je doute fort qu’il réussira dans son entreprise. »

Monaldi & Sorti

VERITAS

Paris, Plon, 3 novembre 2011

740 pages

Monaldi & Sorti

VERITAS

Paris, Pocket, 4 avril 2013

1120 pages

*

Mysterium

Nous avions deviné juste ! L’action se passe en 1646 et Atto – qui a 20 ans – est agent secret au service des Médicis. [Puisqu’il n’existe pas encore en français, nous empruntons ce résumé succinct au fan-club de nos auteurs.]

Les Medicis l’envoient à Paris interpréter un opéra dont nul ne sait rien. Pendant la traversée, le navire à bord duquel il voyage est attaqué par des pirates musulmans. Atto et quelques autres survivants se réfugient dans l’ancienne abbaye de Gorgona, la plus petite île de l’archipel toscan.

Il y découvrira un manuscrit en latin qui remet en question toute l’histoire de l’humanité, en mettant au jour bien des vérités cachées sur l’Egypte ancienne, sur la Grèce et sur la splendeur de l’empire de Rome. Ce sont les notes de Jacques Bouchard, assassiné cinq ans plus tôt dans des circonstances étranges, alors qu’il venait de découvrir un très ancien codex caché entre les volumes de la Bibliothèque du Vatican.

Atto Melani saura faire le lien entre les deux textes et découvrira ce qui se cache derrière la mort de Bouchard

Mais ce sont là des choses que les docteurs de l’Église n’entendent pas révéler…

Monaldi & Sorti

MYSTERIUM

Amsterdam, De Bezige Bij – Septembre 2011

Edition en néerlandais.

795 pages

Monaldi & Sorti

Der Mysterium der Zeit

Édition en allemand

Aufbau Verglag GmbH – Novembre 2011

859 pages

Monaldi & Sorti

MYSTERIUM

Édition en espagnol

Baja - 24 février 2012

792 pages

Monaldi & Sorti

MYSTERIUM

Édition en italien

Amsterdam – De Bezige Bij – 11 octobre 2012

798 pages

*

Les doutes de Salai

Celui-là, en revanche, ne fait pas partie de la Saga. C’est un outsider, un électron libre jailli de la Renaissance comme un diable d’une boîte. Mais c’est un roman par lettres, tels ceux qui allaient être si furieusement à la mode aux XVIIe et XVIIIe siècles

Qui fut Salai ?

Gian Giacomo Caprotti (1450-1524), fils adoptif (et amant ?) de Léonard de Vinci, qui le prit en apprentissage alors qu’il avait 11 ans. Beau comme un Adonis. Il servira de modèle pour le Saint Jean-Baptiste.

Salai

Salai signifie « petit diable », et c’est son père adoptif lui-même qui le décrit comme « voleur, menteur, entêté et glouton ». On sait, par les notes de Léonard, qu’à peine arrivé sous son toit, Salai lui déroba deux peaux de grand prix reçues en cadeau de Russie pour qu’il s’en fît faire une paire de bottes, que le petit diable alla vendre pour s’acheter des réglisses. Larcin dont il ne se cacha nullement, d’ailleurs, quand on l’interrogea. Il fut pardonné et en dépit de son douteux pedigree, on sait qu’il resta aux côtés du Vinci jusqu’à sa mort à Amboise et qu’il fut son principal héritier.

Rita et Francesco se servent ici d’une des « disparitions » de Léonard, qui ne s’en expliqua jamais sinon par des carabistouilles (un peu à la manière de Me Vergès), pour imaginer une correspondance entre Salai et un mystérieux « quelqu’un » resté à Florence, à qui le disciple accepte – contre espèces sonnantes et trébuchantes – de rendre compte des moindres mouvements de son maître. On devine que le personnage en question veille sur les intérêts des autorités de la ville et veut savoir à qui Léonard s’en est allé faire des offres de service. Le pape ? (C’est à Rome qu’ils se trouvent). César ? Ou qui d’autre ?

Salai s’acquitte à sa manière de sa mission, non sans se plaindre à intervalles réguliers des maigres émoluments qu’il reçoit… ou même qu’il ne reçoit pas, bref, de la ladrerie de son officieux employeur. Quant à la manière dont il cafarde le grand homme… « Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre » ont dit plus ou moins Montaigne, Hegel et Tolstoï. Salai nous en administre la preuve.

Mais de quoi est-il vraiment question dans ce livre ? De réhabiliter les Borgia, père et fils. De montrer ce que fut l’irrésistible ascension du protestantisme germanique. De révéler de quelles armes – ô combien contemporaines – il s’est servi pour saper le pouvoir de l’Église de Rome et faire monter vers le nord le centre européen des affaires et du pouvoir.

Comme tout ce qui est systématique, un roman épistolaire peut assez vite devenir ennuyeux. Il n’en est rien ici, grâce à la truculence du mauvais sujet, grâce à la richesse des détails historiques révélés et grâce à celle des tableaux de mœurs vibrants d’authenticité d’une période charnière de notre histoire.

« Bon sang, mais c’est bien sûr ! » s’exclame le lecteur, quand il apprend, à la fin du livre, qui est le mystérieux correspondant de Salai.

Monaldi & Sorti

LES DOUTES DE SALAI

Paris, Éd. SW Télémaque – 25 mai 2010

395 pages

*

Les secrets des conclaves

Révélés par Atto Melani

ne sont évidemment pas l’œuvre de Monaldi et Sorti, qui n’ont fait que les retrouver et en assurer la publication.

Écrit en 1700, alors que la mort du pape Innocent XII était imminente, et dédié à Louis XIV, Les secrets des conclaves est une mine d’informations sur les papes, les cardinaux et leurs dits conclaves. Petit chef d’œuvre de cynisme et d’ironie, illuminé par la mémoire historique de l’abbé et par sa défense totalement dénuée de scrupules de la raison d’état, ce document remarquable est un guide de l’initié pour qui veut s’orienter sans se perdre dans le dédale des machinations d’une élection papale.

Selon Melani, les chausse-trapes, dans un conclave, ne se repèrent pas à l’œil nu : haines personnelles, embuscades, vendettas, erreurs phénoménales et malentendus tragiques s’y bousculent. Dans un monde grincheux ou des gangs comme la Brigade Volante ou les Zélotes se prennent à la gorge, il convient de ne faire confiance à rien ni à personne. Est-il besoin de préciser que les voies et les moyens recommandés pour triompher dans un conclave font largement appel aux arts les plus sombres ? Mais ce sont bien ces techniques-là, n’est-ce pas, qui ont ouvert à Atto Melani le chemin du succès : l’adulation, la tromperie, la corruption et, par-dessus tout, l’espionnage ?

Le document d’origine écrit en français a été découvert par Rita Monaldi et Francesco Sorti dans les archives de la Bibliothèque du Sénat, à Paris.

*

Il a été fait grand cas ici, et à juste titre, des tares de l’édition italienne. Mais que dire de l’édition française ? S’agissant des ouvrages de Monaldi et Sorti, elle est bel et bien lanterne rouge, derrière les traductions allemande, anglaise, espagnole, portugaise, néerlandaise, tchèque, grecque et on en passe. Depuis l’entrée en scène de De Bezige Bij, elle est même derrière l’édition italienne !

Le comble est atteint avec le livre d’Atto Melani, publié depuis 2005 dans quantité de traductions, mais jamais dans sa langue d’origine : le français.

ta ystika ton konklavion / τα ?υστικά των κονκλαβίων

édition grecque

Diigisi - 1er janvier 2005

OS SEGREDOS DOS CONCLAVES

édition en portugais

Editorial Presença - 1er janvier 2005

De Geheimen van het Conclaaf

édition en néerlandais

De Bezige Bij, 2005

Los secretos del conclave

édition en espagnol

Salamandra, 2005

Die Geheimnisse der Konklaven und die Laster der Kardinäle

édition en allemand

Klett-Cotta Verlag – 28 février 2013

The secrets of the Conclaves

Revealed by Atto Melani

by Rita Monaldi & Francesco Sorti

Birlinn eBooks – 4 avril 2013

édition en anglais

Available as an e-book only - £ 2.50

*

Un château mythique, une villa-fantôme et un palais mort-né

Dans les romans de Monaldi et Sorti – en tout cas dans les trois premiers - il y a des personnages inventés, des personnages historiques – archi-connus ou ressuscités – et il y a aussi des lieux qui sont des personnages.

Chacun des romans est ainsi hanté, que ce soit à l’arrière ou à l’avant-plan, par une construction qui fut en son temps célèbre. Qui, parfois, l’est encore.

Vaux-le-Vicomte

Ainsi, dans Imprimatur, même si nul des personnages n’en parle, le château de Vaux-le-Vicomte, qui joua un si grand rôle dans la chute de Nicolas Fouquet, ne se laisse pas oublier.

On sait que Louis XIV y fut reçu avec faste la veille même du jour où il fit arrêter son trop brillant surintendant.

Ce château existe encore. Les habitants du lieu le maintiennent plus ou moins dans son état d’origine « en souvenir de Nicolas Fouquet ». C’est une curiosité à la fois historique et architecturale, qui se visite et où se tiennent des banquets à thème.

Les armes de Nicolas Fouquet : D'argent à l'écureuil rampant de gueules.

Et sa devise : « Jusqu’où ne grimperai-je pas ? »

Nous avons dit que La Fontaine et Madame de Sévigné avaient été des amis du surintendant et qu’ils l’étaient restés après sa chute. Voici ce qu’en disait la célèbre épistolière, dans une lettre à Pomponne, datée de Paris, le lundi 1er décembre 1664 :

« Il y a deux jours que tout le monde croyait que l’on voulait tirer l’affaire de M. Foucquet en longueur ; présentement, ce n’est plus la même chose. C’est tout le contraire : on presse extraordinairement les interrogations. Ce matin, Monsieur le Chancelier a pris son papier, et a lu, comme une liste, dix chefs d’accusation, sur quoi il ne donnait pas le loisir de répondre. M. Foucquet a dit : « Monsieur, je ne prétends point tirer les choses en longueur, mais je vous supplie de me donner loisir de répondre. Vous m’interrogez et il semble que vous ne vouliez pas écouter ma réponse ; il m’est important que je parle. Il y a plusieurs articles qu’il faut que j’éclaircisse, et il est juste que je réponde sur tous ceux qui sont dans mon procès. » Il a donc fallu l’entendre, contre le gré des malintentionnés ; car il est certain qu’ils ne sauraient souffrir qu’il se défende si bien. Il a fort bien répondu sur tous les chefs. On contuinuera de suite, et la chose ira si vite que je crois que les interrogations finiront cette semaine.

Je viens de souper à l’hôtel de Nevers ; nous avons bien causé, la maîtresse du logis et moi, sur ce chapitre. Nous sommes dans des inquiétudes qu’il n’y a que vous qui puissiez comprendre, car pour toute la famille du malheureux, la tranquillité et l’espérance y règnent. On dit que M. de Nesmond a témoigné en mourant que son plus grand déplaisir était de n’avoir pas été d’avis de la récusation de ces deux juges, que s’il eût été à la fin du procès, il aurait réparé cette faute, qu’il priait Dieu qu’il lui pardonnât celle qu’il avait faite.

(…) Je suis au désespoir que ce ne soit pas moi qui ai dit la métamorphose de Pierrot en Tartuffe. Cela est si naturellement dit que, si j’avais autant d’esprit que vous m’en croyez, je l’aurais trouvé au bout de ma plume.»

« La métamorphose de Pierrot en Tartuffe… »

Le chancelier Pierre Séguier, qui présida les débats au cours du procès de Nicolas Fouquet, et dont Mme de Sévigné a déjà raillé, dans une précédente lettre, l’hypocrite piété. (Buste par Charles Hérard. Musée du Louvre.)

*

Il vascello

Dans Secretum, c’est une autre curiosité architecturale dont il est question. Une villa appelée Il vascello (« le vaisseau »), parce qu’elle affectait la forme d’un bateau.

Pas d’arrière-plan cette fois, puisqu’une grande partie de l’action s’y déroule.

Mais pourquoi « fantôme » ? Parce qu’elle fut détruite, en 1849, par les troupes françaises venues combattre Garibaldi. Pour qui croirait que le « droit d’ingérence » est une invention récente…

Il Vascello

Cette villa si particulière avait été construite en 1663, sur les pentes du Janicule (où se trouvait la villa Spada), pour l’abbé Elpidio Benedetti, agent du cardinal Mazarin à Rome, sur le projet des architectes Basilio et Plautilla Bricci (ils étaient frère et sœur). Elle avait d’abord été conçue dans une forme traditionnelle – en forme de « L » - mais ses plans avaient ensuite été modifiés par Plautilla, pour aboutir à une solution beaucoup plus novatrice et originale, qui lui donna la silhouette d’un navire, symbole de l’Église.

En fait, Plautilla Ricci – une des toutes premières femmes-architectes – est la seule désignée comme créatrice de la villa par les documents les plus anciens (on dit que ce fut le Bernin qui lui conseilla d’utiliser de faux rochers comme éléments architecturaux). On dit aussi que Mgr Benedetti était si fier de sa villa révolutionnaire qu’il fit publier un « guide » à l’usage de ses visiteurs importants, mais qu’il répugnait à admettre qu’elle fût l’œuvre d’une femme. D’où le « Basilio et Plautilla Ricci » chargé de sauver les apparences.

Splendeur absolue du baroque, au moment où le classicisme commençait à lui être préféré, la villa du Vascello fut voulue comme une synthèse de la connaissance du monde contemporain et du monde antique, exposée pour enseigner aux hôtes privilégiés « un modèle de vie différent ».

Voici ce qu’en disent, dans le livre, Monaldi & Sorti :

La proue était constituée par le double escalier de la façade, enfoncé dans la verdure du jardin, qui menait avec une double courbure symétrique et convergente à une petite terrasse, fidèle image d’une figure de proue. La poupe, du côté opposée, était, en revanche, représentée par une façade semi-circulaire, au-dedans de laquelle une loggia couverte par de vastes fenêtres en forme d’arc regardait la via di Porta San Pancrazio, à l’arrière. Enfin, la coque était composée de quatre étages habitables, au trait agile et aérien, surmontés par quatre tourelles, que dominaient autant d’étendards, telles des bannières perchées sur la mâture d’un voilier.

Quelques pages plus loin, ils ajoutent :

Ondoyant sur des flots imaginaires, le Vaisseau semblait ancré à une falaise. Au milieu des pins, des lauriers, des trèfles et des marguerites, il offrait l’image délicieuse et absurde d’un voilier accosté sur la colline du Janicule.

L’intérieur était richement décoré de tapisseries, de peintures et de statues. Des miroirs allongeaient les perspectives, les sols étaient recouverts de faïences et les murs ornés de stucs dorés. Galeries, salons, chambres, salles de bain même, se succédaient dans un luxe inouï, presque digne de Fouquet. Ne déshonorant pas, certes, les armes de Louis XIV fièrement exhibées.

Le destin de cette magnifique villa, fut scellé le 3 juin 1849, lors de la bataille qui opposa Giuseppe Garibaldi, qui défendait la république romaine, aux troupes françaises menées par le général Nicolas Oudinot, qui voulaient rendre Rome au pape Pie IX exilé à Gaeta. Le Janicule, par sa position stratégique dominant la ville, fut l’objet de violents combats qui détruisirent presque toutes les magnifiques villas qui s’y trouvaient. Le Vaisseau, qui hébergeait les farouches partisans de la république, subit le feu continu des Français postés en face, dans le Palais des Quatre-Vents.

Goethe et Châteaubriand comptent au nombre des chanceux voyageurs qui eurent le bonheur de visiter cette petite merveille d’architecture avant qu’elle fût détruite.

Le vaisseau après la bataille

Quelques pauvres vestiges

Ce qui reste du Vaisseau est aujourd’hui le siège du grand orient d’Italie

*

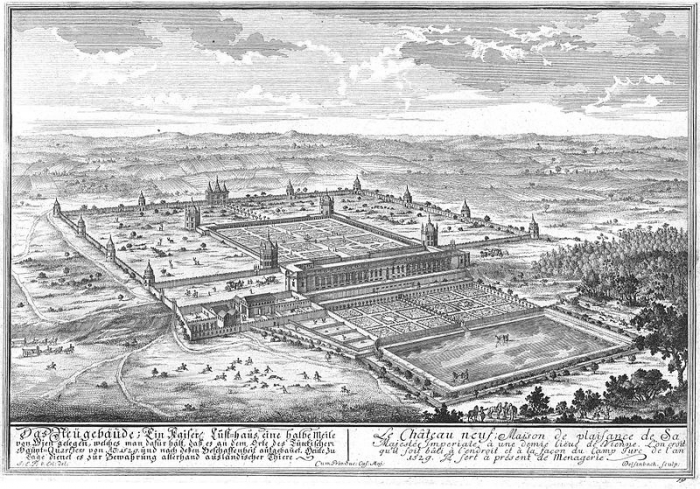

Neugebau (« Château Neuf »)

Maximilien, II

Dans Veritas, l’action tourne autour d’une autre construction exceptionnelle : le palais de Neugebau, rêve inachevé de l’empereur Maximilien II qui l’avait voulu faire construire sur le site même du camp des envahisseurs ottomans de 1529 – celui de Soliman le Magnifique - et apparemment sur son modèle. Il est situé à Simmering, XIe arrondissement de Vienne, en Autriche.

Maximilien voulait ainsi célébrer, à chaud, la victoire du Saint-Empire sur les Turcs.

Soliman le Magnifique sous les murs de Vienne – 1529

Schloss Neugebäude – 1568

(dont la construction avait commencé en 1529)

Après la mort de l’empereur, le palais fut abandonné et il est aujourd’hui en ruines, bien que, selon Rita et Francesco, des efforts soient en cours pour le restaurer. (Voir ce qu’ils en disent dans leurs notes annexes, en fin de volume).

Voir aussi ce qu’en dit l’auteur de cet historique en anglais : http://www.tourmycountry.com/austria/neugebaeude-palace-vienna.htm

Au moment où se déroule l’action de Veritas, il ne servait plus que de ménagerie exotique. L’impératrice Marie-Thérèse, qui lui préférait Schönbrunn, finit par y faire transporter les animaux et fermer la ménagerie. Ce fut le début d’une irrésistible destruction, œuvre non d’envahisseurs étrangers mais des Viennois eux-mêmes. Ce palais avait eu pourtant la réputation d’être le plus bel exemple d’architecture (maniériste) Renaissance en dehors d’Italie, ce qui n’est pas peu dire. Il sert aujourd’hui, entre autres choses, de crematorium.

Ce tableau, qui se trouve au Musée de Vienne, représente Neugebäu au temps de sa transitoire splendeur.

*

Deux musiciens sortis d’un injuste oubli

Atto Melani

Est né le 30 mars 1626 à Pistoia, un des sept fils de Domenico di Santi Melani, sonneur de cloches de la cathédrale San Zeno et conducteur de litière de l’évêque. Domenico fit châtrer qautre de ses fils, dont Atto, pour les offrir à l’Église. Dans cette famille de musiciens, deux des cousins des petits Melani subirent le même sort. Deux des frères d’Atto, Alessandro et Jacopo, devaient plus tard se faire un nom comme compositeurs de musique sacrée et d’opéras et fréquenter, comme lui, plusieurs des cours d’Europe. Jacopo est généralement considéré comme le père de l’opéra bouffe.

Atto, pour sa part, allait mener de front la double carrière d’un des castrats alto les plus célèbres de son temps et d’un agent secret, espion et diplomate, au service de plusieurs maîtres, dont un roi et un pape. Le premier de ceux-ci fut Mattias de Medicis, dont il fut aussi l’amant. On devrait même parler de triple carrière, si l’on n’oublie pas qu’il fut écrivain.

Atto était déjà brillamment connu comme chanteur en Italie lorsque les Medicis l’envoyèrent en cadeau à la cour de France, n’ignorant pas à quel point la reine Anne aimait l’opéra. C’est bien sûr le cardinal Mazarin qui l’y avait initiée et qui avait introduit ce goût en France, où il avait fait venir quantité de chanteurs, mais aussi de musiciens, de compositeurs et même de décorateurs comme le célèbre Torelli.

Il existe, à Versailles, une propriété dite « Maison des Musiciens Italiens », qui abrita, au temps du cardinal, jusqu’à huit castrats simultanément. Elle se visite encore.

Le cardinal Mazarin, très désireux de sensibiliser le public français au baroque italien, avait invité à Paris le compositeur Luigi Rossi. Il lui commanda un opéra, qui devait être le tout premier jamais joué en France, sur le thème d’Orphée et Eurydice.

L’Orfeo fut créé le 2 mars 1647 au Petit-Bourbon, devant le roi et toute la cour, avec Marc’Antonio Pasqualini (castrat soprano) dans le rôle d’Aristé et Atto Melani (castrat alto) dans celui d’Orphée.

Atto en Orphée

La représentation – à grand spectacle – avait duré six heures. Le succès fut immense et l’oeuvre fut rejouée plusieurs fois la même année. Elle ne contribua pas seulement à faire connaître l’opéra en France mais exerça également, par la suite, une influence certaine sur ce qu’allaient produire Lully en France, Cavalli et Cesti en Italie. Les ennemis du cardinal en dirent pis que pendre et stigmatisèrent ces « dépenses extravagantes », les autres la portèrent aux nues.

Monseigneur, en grand politique, fit d’une pierre deux coups en introduisant le jeune et brillant interprète dans le monde de la diplomatie et de l’espionnage. Pour notre chanteur, se déplacer d’une cour à l’autre et s’y produire devant des reines et des princesses ravies constituait une couverture idéale pour observer, espionner, nouer des contacts et accomplir toutes les missions dont le chargeait son mécène. On ne survit pas à la Fronde sans beaucoup de talents divers, et Jules Mazarin n’y avait pas seulement survécu, il y avait fait survivre la royauté.

C’est ainsi qu’Atto fut un jour envoyé en Bavière, à la cour du Prince-Électeur Ferdinand (dont l’épouse raffolait elle aussi d’opéra) pour le persuader de se porter candidat au trône du Saint-Empire. L’entreprise ne réussit pas, mais Mazarin n’en fut pas moins très satisfait des services de son agent et ne cessa de l’employer toujours davantage.

En 1661, la mort du cardinal-ministre donna un coup d’arrêt à la carrière d’espion et même de chanteur d’Atto Melani. D’abord parce que les ennemis « du Mazzarini » se rapprochèrent dangereusement du pouvoir, mais aussi parce qu’elle fut suivie, presqu’immédiatement, de la chute de Nicolas Fouquet, et qu’en perquisitionnant à Vaux-le-Vicomte, on y trouva des lettres confidentielles de Louis XIV qu’Atto avait recopiées pour les communiquer à son autre protecteur et ami.

Tout cela – son indiscrétion, la mort de Mazarin et la chute de Fouquet – s’était produit en l’espace de quelques semaines. Atto apprit d’un seul coup qu’il était indésirable à la Cour, qu’il ne chanterait pas comme prévu l’Hercule amoureux de Cavalli et que la mesure d’éloignement qu’on lui signifiait frappait également quantité d’autres Italiens, dont le décorateur Torelli. Le cardinal n’étant plus là pour défendre ses artistes, le parti de l’opposition avait assez relevé la tête pour obtenir du roi cette mesure d’épuration. Le goût pour l’opéra allait rapidement décroître et être remplacé par des formes de divertissement plus françaises, comme la tragédie classique, dont la vogue n’allait alors plus cesser de s’affirmer. C’est de cela qu’il est question dans l’Épître de La Fontaine à M. de Niert. Il se murmura aussi, à l’époque, que l’exil de Melani avait été réclamé au roi par l’avare, bigot et grincheux duc de la Meilleraye, époux d’Hortense Mancini, qui suspectait une liaison entre sa femme et le trop séduisant castrat.

« Une des plus belles femmes de son temps » :

Hortense Mancini

Banni de France, Atto passa les quinze années suivantes à Rome, où il se mit au service du cardinal Rospigliosi, comme lui natif de Pistoia.

À la mort d’Alexandre VII, c’est Rospigliosi qui fut élu et devint pape sous le nom de Clément IX. Inutile de dire qu’Atto avait assisté et activement participé au conclave. Or, cette élection convenait tout à fait à la Cour de France. Louis XIV ne pouvait dès lors que rapporter la mesure d’exil qui frappait son ancien agent. Il fit mieux : il lui donna l’abbaye de Normandia, qui lui assurait, outre le titre d’abbé, un considérable bénéfice, et il lui accorda en plus la naturalisation française.

Atto Melani avait chanté, pour la dernière fois de sa carrière d’artiste, au palais Colonna, devant la famille Rospigliosi, en 1668. Rentré à Paris, il y poursuivit son autre carrière jusqu’en 1714, où il mourut âgé de 88 ans. Il laissait à ses héritiers beaucoup d’argent en dépôts bancaires, plusieurs riches immeubles tant en Italie qu’en France, et une vaste bibliothèque. Les 108 volumes de sa correspondance ont été perdus : il n’en reste que l’index. Plus tard, son corps fut rapatrié en Italie, où il repose, dans le chœur de la cathédrale dont son père avait été le sonneur.

Apollon (Atto Melani) couronnant Aristé (Marcantonio Pasqualini).

Qui est l’auteur de cette belle toile ? Nous ne le savons. Et où se trouve-t-elle ? Peut-être au Louvre, avec les Trois portraits de musiciens dessinés par Watteau…

*

« Violon. Instrument qui titille les oreilles humaines par le frottement d’une queue d’un cheval sur les boyaux d’un chat. »

Ambrose Bierce

Henrico Albicastro

De son vrai nom Johannes Heinrich von Weissenburg fut un violoniste virtuose et un compositeur allemand, né aux environs de 1660 à Pappenheim, dans le Saint-Empire Romain Germanique.

Dans son Musicalischen Lexicon de 1732, le musicien allemand Johann Gottfried Walther affirme sans preuve qu’Albicastro était originaire de Suisse. Cette invention est encore assez répandue aujourd’hui, mais tout ce qu’on a pu établir de certain, c’est qu’Albicastro a grandi à Bieswang, en Bavière, près de Pappenheim où il est né. La localité toute proche de Weissenburg est sans doute à l’origine du nom de la famille. Mais les légendes ont la vie dure : c’est dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de l’existence de la Confédération Suisse qu’a été gravé le tout premier disque contenant des œuvres d’Albicastro.

Non content d’être allemand et pas du tout suisse, c’est aux Pays-Bas espagnols, c’est-à-dire en Hollande, que le jeune Heinrich a fait ses études musicales, à l’université de Leyde, où il avait, en 1686, le titre de Musicus Academiæ, ce qui en fait un chef d’orchestre (maintenant, on dit concertmeister) responsable des exécutions musicales officielles de l’Académie lors des solennités, comme, par exemple, l’installation d’un recteur.

On ne sait rien de sa vie entre ce moment et 1708, date à laquelle on retrouve sa trace dans les archives de l’armée hollandaise, où il est mentionné comme capitaine de cavalerie. À l’instar d’Atto Melani chanteur-espion, Albicastro fut un sabreur-violoniste. Mais fut-il un militaire qui jouait du violon ou un violoniste qui s’engagea pour vivre ? Ou par conviction ? Fut-il noble (von Weissenburg) ou roturier (des habitants de Weissenburg) ? On ne sait.

Ce qui est sûr, c’est qu’il a participé, dans les rangs hollandais, à la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714). D’un bout à l’autre pour Rita et Francesco, qui le font partir de Rome en 1700 pour s’y engager.

Il est mentionné pour la dernière fois dans les registres de l’armée en 1730. Il devait avoir alors plus ou moins 70 ans et on suppose qu’il est mort peu après. À cheval ?

[ Les « Wallonnes de cavalerie » furent les armes utilisées pendant les guerres des XVIIe et XVIIIe siècles. Albicastro mania une de celles-ci aussi souvent qu’un archet : fr.wikipedia.org/wiki/Épée_wallonne . Illustrations : taper wallonne de cavalerie dans Google ]

Dans son autre domaine – musical - il était alors, et depuis longtemps, considéré à l’égal des plus grands virtuoses du violon, puisqu’on le comparait à Biber et à Walther. On sait à présent – après l’avoir longtemps oublié – qu’il fut aussi un compositeur comparable aux plus célèbres de ses contemporains, même si, hélas, beaucoup de partitions de ses œuvres ont été perdues.

Pourquoi ce nom italien d’Albicastro ? Quelqu’un a émis l’hypothèse qu’il fut un petit noble allemand qui se produisait en virtuose dilettante dans les salons, où ses auditeurs auraient fini par lui suggérer de ne pas laisser perdre ses improvisations et de les faire publier. Ce qu’il fit à partir de 1701. Et c’est son éditeur hollandais, Etienne Roger, « qui surfait sur la vague italienne » et venait d’imprimer le célébrissime opus V de Corelli, qui décida de transformer Weissenburg en Albicastro (« Château Blanc » dans les deux langues). Pour des raisons commerciales, donc.

Dans le CD des « morceaux de musique exécutés dans le roman » qui accompagnait l’édition Plon de Secretum, on trouve plusieurs œuvres d’Albicastro. Un des plus importants est sa Follia.

Mais qu’est-ce qu’une « Follia » ou une « Folie »

D’après Le Lutin d’Ecouves :

« La Folia est, à l’origine, une danse dont il est fait pour la première fois mention dans un texte portugais du XVe siècle.

Il s’agissait d’un rite chorégraphique lié à la fertilité, lors duquel les danseurs portaient des hommes habillés en femmes sur leurs épaules. Le rythme rapide de la danse ainsi que son aspect insensé furent certainement à l’origine de son nom.

Parmi un certain nombre de thèmes, émergea une mélodie de base. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, elle se répandit en Espagne (Follia) et en France (Folie d’Espagne) puis le thème évolua rapidement pour prendre sa forme définitive dans cette suite d’accords : réM/La7/réM/do/fa/do/réM/la7 réM/La7/réM/do/fa/do/rém-la7/réM. Apparue aux alentours de 1650 puis publiée en 1672 par Lully, cette mélodie se stabilisera en se ralentissant et deviendra le thème d’innombrables variations dont les plus célèbres seront celles de Corelli, parues en 1700.

À partir de ce moment, les Folies habitèrent consciemment, et parfois inconsciemment, la musique occidentale et ne la quittèrent plus. La plupart du temps, elles prirent la forme «thème et variations » ; parfois elles ne furent qu’une citation sans grand développement (J.S.Bach, Keiser) ; quelquefois, elles ne furent qu’une inspiration pour une autre mélodie (sarabande de Händel, chaconne de Purcell) ; elles sont même dissimulées dans certaines œuvres comme dans l’andante de la 5ème symphonie de Beethoven. Même si les XIXème & XXème siècles furent moins riches en Folias, elles inspirèrent de nombreux compositeurs tels que Liszt, Paganini, Rodrigo ou Rachmaninov, qui intitula ses variations «sur un thème de Corelli » car il ignorait l’origine exacte de la mélodie. De nos jours, les Folies hantent encore notre imaginaire musical et l’on peut les retrouver dans des musiques de films (La B.O. du Barry Lyndon de Kubrick, inspirée de la sarabande de Händel, ou encore celle de 1492 de Ridley Scott, composée par Vangelis.) et, plus surprenant, dans l’univers des jeux vidéo (bande sonore de Final Fantasy IX, composée par Nobuo Uematsu). »

La Follia di Albicastro

Sonate opus 9, n°12, pour violon et basse continue

Par l’Ensemble 415

Dir. Chiara Bianchini, violon continu

Nous regrettons beaucoup que les deux CD qui accompagnaient l’édition originale d’Imprimatur et de Secretum ne soient pas commercialisés. Nous regrettons surtout que leurs interprètes ne soient pas identifiés, car, en ce qui concerne la Follia et surtout le cristallin et déchirant Adagio qui accompagne, dans le roman, le départ d’Albicastro pour la guerre, ils atteignent une perfection qu’on ne trouve pas dans la plupart des autres enregistrements, pourtant loin d’être négligeables.

Concerto à 4 en Do mineur opus 7, n°4, pour hautbois et cordes

Grave-Allegro-Adagio-Allegro

Ici dans l’interprétation du Collegium Marianum, Collegium 1704

Dir. Vάclav Luks

Hautbois. Xenia Löffer

Il n’existe pas d’œuvre d’Albicastro interprétée par Nigel Kennedy. Qui lui suggérera de le mettre à son répertoire ?

*

On aura compris que nous sommes des inconditionnels de Rita Monaldi et Francesco Sorti, même si nous ne partageons pas leur forme d’idéalisme, qui est celle de l’évangile chrétien, ou, si on veut, leur grille de décodage.

Ce qui nous intéresse, c’est leur revisitation de l’Histoire et la manière dont ils s’y prennent pour la revisiter : en retournant aux sources réelles et en ne prenant pas pour argent comptant tout ce qui en a été dit et même « imprimé ».

Robert Graves n’a-t-il pas écrit en substance (nous citons de mémoire) : « Tous les historiens mentent. Il suffit de savoir pourquoi et comment ; il suffit de les comparer et, à la lumière de ces comparaisons, de chercher la vérité la plus proche de « ce qui s’est réellement passé ».

Si on suit la méthode de Graves et si on y ajoute celle de Rita et Francesco, on n’a peut-être pas la vérité vraie, seule, absolue et totale, mais on est assurément devenu plus riche et plus intelligent.

Voilà, c’est dit, nos deux Italiens en exil rendent leurs lecteurs plus intelligents. Est-ce à dire qu’ils sont faciles à lire, que, même ignare, on n’a qu’à y aller, foncer dans leurs histoires comme dans Les trois mousquetaires (après tout, ils se réclament d’Alexandre Dumas) et qu’à l’arrivée on se retrouve épaule contre épaule avec les Pic de la Mirandole de l’univers ? Assurément pas. Les romans de Rita et Francesco ne sont pas des livres pour lecteurs pressés ou superficiels, moins encore pour lecteurs partisans du moindre effort. Tous ceux de la saga sont des briques (853, 1088 et 1120 pages dans les éditions de poche) et l’action ne s’y déroule pas comme chez Agatha Christie (autre référence). C’est au point que certains lecteurs, alléchés par les sujets, s’arrêtent en route, observant avec dépit qu’« à la page 170, il ne s’est encore rien passé »

C’est vrai et c’est faux. Car, jusqu’à la page 170 et au-delà, les auteurs vous plongent littéralement dans l’époque, dans les lieux, dans les habitudes, les mentalités, les préoccupations de leurs protagonistes. Ils vous révèlent des choses dont vous n’aviez jamais entendu parler. L’action n’avance pas au rythme habituel des romans à énigme, parce que l’énigme n’en est qu’une des parties constituantes. Immersion totale ! Mais celui qui arrive au bout y arrive couvert de richesses.

Prenons un exemple dans notre propre expérience de lecteurs... de Robert Graves encore. Quiconque a lu sa Déesse blanche, s’est assurément, comme nous, demandé jusqu’à passés les trois-quarts du livre : « Mais où veut-il en venir ? De quoi est-il question au juste ? », pour ne commencer à entrevoir la limpidité du propos et l’implacable simplicité du théorème que tout à la fin. Pour découvrir enfin, à sa relecture et à sa re-relecture, la nécessité d’un foisonnement à l’apparence de jungle impénétrable. C’est que, malgré sa désorientation initiale – quelquefois même teintée d’ennui – le lecteur n’aura pas plus que nous été capable de le lâcher.

C’est la grâce que nous souhaitons à ceux de Monaldi et Sorti.

Quel échantillon vous offrir, de ces 3061 pages ?

Bornons-nous à Veritas.

L’enterrement de Maximilien II – quatre mois, de Vienne à Prague – s'achevant sur une espèce de printemps arabe d’il y a trois siècles en plein hiver, est une page d’anthologie. Mais elle est bien trop longue pour une citation autorisée.

Nous nous contenterons donc d’un bref passage, qui a le mérite de réunir le Narrateur (nain et ramoneur), le Lieu Sans Nom, la Machine Volante du padre Gusmão, une ménagerie en déréliction et des réminiscences de Rome, de sa villa du Vaisseau – vouée, mais on ne le sait pas encore, à la destruction – et d'un mystérieux musicien-soldat qui joue du violon comme personne.

Veritas

Dimanche 12 avril 1711

Quatrième journée

Géant abandonné, le Lieu Sans Nom reposait sous sa couvertutre de neige. Je traversai le grand jardin aux tours hexagonales sous une myriade de flocons blancs qui pirouettaient en un ballet gracieux. Il n’y avait pas de vent, l’air était limpide et immobile comme dans un souvenir. Se dressant comme des minarets, les pinacles des tours étaient saupoudrés d’une blancheur féerique.

Devant la façade du manoir, je dus me protéger les yeux pour ne pas être aveuglé par l’éclat de la pierre alabastrine, renforcé par la réverbération de la neige et la luminosité du ciel laiteux. Je tournai sur la droite, dépassai la maior domus, arrivai dans la cour de l’entrée principale et descendis l’escalier en colimaçon qui conduisait à l’enclos des fauves.

La neige tombait en bénédiction sur ma tête, tout scintillait comme au paradis. Même les arbres aux branches dépouillées et crochues comme des griffes s’attendrissaient devant tant de candeur. En descendant l’escalier en colimaçon, j’aperçus par la fenêtre le vivier situé au nord du Lieu Sans Nom. Il était obstrué par une légère couche de glace, opalescente comme de la pâte d’amandes et craquante comme un biscuit.

J’arrivai à l’enclos des lions où Frosch m’attendait.

« Mustapha s’est échappé, m’annonça-t-il. Il a filé dans l’enceinte du jeu de Paume et a disparu. »

Comment était-ce possible ? Je me fis accompagner dans l’enceinte, soupçonnant qu’une fois de plus Frosch avait trop levé le coude et oublié où il avait bien pu remiser son lion préféré.

« Voilà, ça s’est passé ici. »

Il désignait le Bateau Volant qui reposait toujours sur le ventre, au centre du terrain. Dans le tourbillon des événements de ces dernières heures, j’avais presque oublié son existence.

Enréponse, je regardai Frosch pour lui communiquer mes doutes muets. Un lion, ça ne s’envole pas.

Mais comme le gardien du Lieu Sans Nom s’obstinait à montrer du doigt le vieux vaisseau des airs (à supposer qu’il eût jamais volé ), je me résolus à y jeter un œil.

« Si Mustapha devait s’approcher, venez aussitôt me secourir », ordonnai-je à Frosch.

Je fis un tour complet du Bateau Volant. Rien. La neige portait en effet les empreintes du vieux lion, lesquelles toutefois disparaissaient soudain, à l’endroit précis où je me trouvais, à hauteur d’une des deux grandes ailes.

Je m’agrippai à l’aile, me hissai à bord et explorai l’habitacle de la nacelle. C’est là que tout commença.

Je sentis tout d’abord un léger tangage, puis un tremblement marqué qui s’amplifiait de manière constante. Comme si, partant de la queue et des ailes du Bateau Volant, de puissantes secousses parcouraient sa structure en bois et se communiquaient au reste du navire jusqu’à le faire gémir. Soudain, ces vibrations cessèrent.

Frosch m’observait avec attention, mais ne semblait pas étonné. Le navire décollait.

Me retenant d’instinct à la rambarde en bois, je vis les hauts murs de l’enceinte du jeu de paume s’enfoncer, l’horizon s’ouvrir, le toit du Lieu Sans Nom se rapprocher, la clarté diffuse du paysage hivernal s’étendre et, comme j’ai toujours imaginé que cela se passe quand on arrive au paradis, la lumière bénie du ciel jaillir de toute part, autour de moi, dessus, dessous. Le Bateau Volant avait enfin repris son vol. Je me retournai et le vis. Le noir pilote regardait droit devant lui, tandis que d’une main sûre il conduisait son navire dans les courants aériens. Mais il lâcha bientôt la barre qui garda seule le cap, comme si elle était tenue par un esprit invisible. Il se pencha et réapparut avec un violon. Maniant l’archet avec dextérité, il modula les premières notes d’un air que je connaissais. À cet instant, je le reconnus. C’était Albicastro, le violoniste que j’avais rencontré il y a bien longtemps dans la villa du Vaisseau, et cette mélodie était la folìa portugaise qu’il jouait toujours.

Je compris soudain que la gazette que Frosch m’avait fait lire ne mentait pas. Deux ans plus tôt, cette vieille embarcation avait en effet volé et frôlé le clocher de Saint- Étienne, passant à portée de main du pinacle où trônait la Pomme d’or et son mystérieux conducteur – foin de religieux brésilien ! – n’était autre que Giovanni Henrico Albicastro, le Hollandais volant et son vaisseau fantôme. C’est ainsi que l’avait apostrophé Atto Melani, pétrifié par la peur, la première fois que nous l’avions rencontré, alors qu’il semblait voler dans son manteau de gaze noire sur les murs crénelés du Vaisseau.

Mon regard embrassait désormais les jardins du Lieu Sans Nom et la plaine enneigée de Simmering, et plus loin les toits de Vienne et la flèche de Saint-Étienne. Je m’avançai vers Albicastro, qui jouait sa folìa en me souriant, pour le serrer dans mes bras, quand tout s’arrêta. Derrière moi, je perçus de nouveau un frémissement et un grondement sourd et hostile. «J’aurais dû y penser : il était caché ici », me dis-je dans un éclair d’intuition, et je me retournai, frappé de plein fouet par l’haleine chaude et inhumaine de ce cri infernal. Mustapha rugit une fois, deux fois, trois fois, lança sa patte avant droite sur moi et ses griffes s’abattirent sur mon visage, le réduisant en charpie. Un autre cri, le mien, s’éleva alors, désespéré. Enfin, je m’éveillai.

C’était un cauchemar auquel je m’étais condamné tout seul, et d’où je parvenais enfin à ressortir. Je me retrouvai dans mes draps trempés de sueur, le visage aussi brûlant que l’haleine de Mustapha, les pieds et les mains aussi froids que la neige de mon rêve. Le Lieu Sans Nom ne se contentait plus d’accaparer mes pensées le jour, il envahissait aussi mes nuits. C’était comme si Neugebäu contenait trop de secrets pour être relégué au rang de préoccupation raisonnable. Cloridia était déjà levée avec notre garçonnet, et tous deux étaient sortis. Ils m’attendaient sûrement pour la messe. Le ciel soit loué, pensai-je, la prière et la communion m’arracheraient définitivement aux trompeuses ombres nocturnes.

*

Vous avons-nous dit que les romans sont suivis d’un important appareil de notes annexes, où les auteurs s’expliquent sur leur démarche, racontent un peu la genèse (maintenant, on dit making of) de leur œuvre, et justifient les conclusions qu’ils ont tirées de leurs recherches ?

En voici un exemple, tiré de celles du même Veritas. Toute l’action du roman tourne autour de l’empereur Joseph Ier de Habsbourg.

La variole de Joseph Ier

Joseph 1er

L’empereur Joseph Ier mourut à 10h15 le vendredi 17 avril 1711, à moins de trente-trois ans. Diagnostic officiel : variole.

Un préambule s’impose. La variole, horrible maladie aujourd’hui (presque) éradiquée, n’a jamais été vaincue par aucun traitement. En d’autres termes, il n’existe pas de traitement contre la variole.

Dans le célèbre manuel Harrison de médecine interne (Dennis L. Kasper, Harrison’s Manual of Medicine, XVI edizione, New York, 2005, traductionn française : Principes de médecine interne, XVIe édition, Paris, 2006), ouvrage fondamental pour tout étudiant en médecine, on lit que la variole est, avec l’anthrax, un des dix virus de classe A, c’est-à-dire la plus dangereuse, placée « sous surveillance spéciale » dans la lutte contre le bioterrrorisme.

En 1996, des délégués de cent quatre-vingt-dix pays prirent une résolution. Le 10 juin 1999, toutes les souches de variole encore existantes dans le monde allaient être détruites. Mais ce ne fut pas le cas. Le CDC d’Atlanta (Center for Disease Control and Prevention), aux États-Unis, en possède toujours.

Quand Joseph tomba malade, le 7 avril 1711, personne à la cour n’était atteint de variole. Des études ultérieures (voir par exemple C. Ingrao, Joseph I der « vergessene Kaiser », Graz-Vienne-Cologne, 1982), rapportent qu’à cette époque, une épidémie de variole sévissait dans tout Vienne. C’est faux.

L’historien Hermann Joseph Fenger, dans son répertoire des épidémies à vienne depuis 1224 (Historiam Pestilentiarum Vindobonensis, Vienne, 1817), ne mentionne aucune épidémie de variole en 1711, pas davantage Erich Zöllner dans son Histoire de l’Autriche (Geschichte Osterreichs, p. 275-278).