02/01/2013

A propos d'un livre consacré à John Cowper Powys

A propos de la publication d'un livre consacré à

John Cowper POWYS

par

Les Perséides

Nous dédions ce petit post sans prétention à Monsieur Manuel de Dieguez, philosophe entre les philosophes, infiniment nécessaire à notre temps de Tohu et Bohu, qui eût excité le plus vif intérêt chez l'ermite de Blaenau Ffestiniog, comme lui jusqu'au bout indéfectible champion des humiliés et des offensés. Quelle chance nous aurons eue d'être les contemporains de ces chênes qu'on n'abat pas !

2 octobre ! C'est le 2 octobre que ce livre a été présenté dans une librairie de la Rive Gauche en présence de ses deux auteurs. Et nous voici le 2 janvier, à venir enfin vous en parler ! Non, l'intendance ne suit pas toujours, quoi qu'en ait dit mongénéral. Cela étant, et même si les bons livres, comme le bon vin, peuvent s'accomoder sans mal de quelques années de cave, mieux vaut en parler avant que l'absence de bruit les ait envoyés au pilon. Retard, donc. Circonstances indépendantes de notre volonté. Notre faute quand même !

Adonc, ce livre, écrit en français, consacré à l'auteur anglais John Cowper Powys, et plus spécifiquement à sa philosophie, venait de sortir aux éditions Les Perséides. Et comme on ne parle jamais trop des « petits » éditeurs en train de sauver l'honneur de l'édition en France, un mot d'abord sur ces dernières, situées au coeur du village de Bécherel, qui est à la Bretagne ce que Redu est à l'Ardenne et Hay-on-Wye au Pays de Galles : un village du livre.

[ http://www.becherel-autour-du-livre.com/categorie-1079014...

http://il-bouge-le-livre.blog.lemonde.fr/2009/04/16/beche...

http://www.redu-villagedulivre.be/index.php

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hay-on-Wye ]

En plein accord avec la philosophie du lieu, Les Perséides sont à la fois une maison d'édition et une librairie, qu'animent Thomas van Ruymbeke et Solen Cueff.

5 rue du Faubourg Bertault 35190 Bécherel

Tél. 02 99 66 68 79 - 06 70 44 74 83

Ouvert tous les jours de 10 heures à 19 heures sauf le mardi après-midi.

e-mail : lesperseides@free.fr

Nous ne croyons même pas nous avancer trop en ajoutant qu'on peut aussi y prendre le thé, mais il vous est loisible, chers internautes, de leur rendre, sans attendre le printemps, une petite visité électronique :

http://lesperseides.fr/la-librairie-les-perseides-2/

Pour être brefs, Les Perséides est une maison d’édition de littérature et d'histoire fondée à Rennes en 2004, qui décline sa production en plusieurs collections : La Lune Attique, qui alterne les fictions inédites d'auteurs contemporains, des textes à dominante surréaliste à redécouvrir et des œuvres traduites issues du patrimoine de la littérature mondiale. La collection Aux Sources de l'histoire, qui décrypte les mythes de l'histoire de France à travers des textes clés. Enfin, Le Monde Atlantique, qui s'adresse aux chercheurs et étudiants en histoire atlantique, et plus généralement à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des révolutions ou à celle de l'esclavage et du colonialisme.

Il semble aussi que la maison ait à coeur de mettre, quand elle le peut, le pied à l'étrier aux écrivains de la région, ce qui est tout à son honneur.

Le livre :

Pierrick Hamelin

Goulven Le Brech

John Cowper POWYS`

Une philosophie de la vie

Bécherel, Les Perséides, 2012

21 x 14 cm, 128 pages, 15 €

Les auteurs :

Goulven Le Brech est archiviste et il vit à Gentilly. Spécialiste du philosophe Jules Lequier auquel il a consacré une biographie (La Part Commune, 2007), il est aussi l’auteur d’un récit de pérégrinations en Nouvelle-Calédonie, (Sur le Caillou, Petit Pavé, 2010).

Pierrick Hamelin vit et enseigne en Loire-Atlantique, près de Nantes. Aux Editions Les Perséides, il a déjà publié Point de fuite (2005), Une dernière fois la mer (2007), Promenades philosophiques (2009) et Manège (2010).

Quant à John Cowper Powys, qu'en dire sinon qu'il est d'autant plus cher à notre coeur que nous l'avons, dans une autre vie, traduit et publié nous-mêmes.

*

Nous ne dirons rien de la première partie, « L'expérience de la vie », traitée par Goulven Le Brech, parce que notre ami Edouard Lecèdre nous a envoyé, là-dessus, un compte-rendu si enthousiaste, que nous ne voyons pas ce que nous aurions pu vous en conter de plus intéressant.

Nous avons donc (votre servante a) l'agréable tâche de dire tout le bien qu'il faut penser du travail de M. Pierrick Hamelin, qui a choisi, lui, d'aborder l'espèce d'Himalaya dont il avait à rendre compte en moins de quarante pages sous la forme d'un « Abécédaire ».

Ce parti pris peut paraître étrange à ceux qui ne connaissent pas du tout Powys, mais les powysiens, eux, y reconnaîtront au passage des plages, des pics, des promontoires dont ils sont familiers et admettront que ces « bornes d'histoire littéraire» sont aussi pertinentes qu'elles pouvaient l'être pour présenter l'auteur à ceux qui n'en savent peut-être rien encore. Il fallait bien commencer par quelque part et dieusait que l'entreprise n'était pas facile. Impossible de celer qu'en rédigeant ces lignes, il nous est venu à l'esprit, de façon irrésistible, des mots ou des expressions qui eussent pu être ajoutés au choix fait par M. Hamelin. Ils viendront peut-être, qui sait, étoffer une réédition future. En attendant, que les lecteurs ne boudent pas leur plaisir, celui de la découverte pour les uns, de la reconnaissance parfois amusée pour les autres.

Bibliographie :

Un bémol cependant : l'ouvrage est suivi d'une bibliographie qui serait parfaite si elle était complète, d'autant qu'elle est suivie d'une recension détaillée des moindres articles consacrés à John Cowper Powys par divers sites et revues de langue française. A l'évidence, les auteurs ont consulté, de bonne foi, une source qui pratique l'apartheid. Ce sont des choses qui arrivent.

Bouchons donc les trous et ajoutons aux oeuvres de JCP traduites en français. :

Jugement suspendu sur Oscar Wilde, (avec L'âme de l'homme sous le socialisme d'Oscar Wilde), Verviers, La Thalamège, 1986, (traductions de Suspended judgements : Oscar Wilde et de The Soul of Man under Socialism par Catherine Lieutenant)

Spectres réels, Verviers, La Thalamège, 1986, traduction de Real Wraiths, par Catherine Lieutenant.

Le Hibou, le canard et Miss Rowe ! Miss Rowe !, Verviers, La Thalamège, 1986, traduction de The Owl, the Duck, and Miss Rowe ! Miss Rowe ! par Catherine Lieutenant, la réédition de 2007 par l'Atelier de l'agneau (Saint-Quentin-de-Caplong) reproduisant et modifiant sans autorisation, l'édition originale.

Manque aussi (ostracisme aussi ?) dans la liste des articles consacrés à Powys, un texte de Marc-Edouard Nabe, qui a pourtant paru en son temps dans la Powys Review. Faute de pouvoir le retrouver, signalons, parce qu’elle le mérite, sa préface à l’édition française de Dostoïevski, chez Bartillat :

http://www.alainzannini.com/index.php?option=com_content&...

*

UNE VIE PHILOSOPHIQUE

Edouard Lecèdre

Qui en France aujourd’hui connaît suffisamment bien John Cowper Powys (1872-1963) pour se tenir à l’affût des soubresauts de l’actualité éditoriale le concernant et réagir promptement au moindre écrit dont il serait le sujet ? Car, à ce jour, l’iceberg que représente cet immense auteur garde encore profondément immergée une part importante de son œuvre, qu’il s’agisse par exemple de Atlantis, ou de Porius, deux monuments encore non traduits, ou de rééditions d’ouvrages devenus introuvables (on pense à Une philosophie de la solitude, à La vision complexe…), de ses poèmes, ou encore d’essais sur son œuvre, (il vaudrait mieux ici parler de facettes de son œuvre tellement sa production est vaste et variée).

Apparemment, si l’on en croit les deux auteurs et le petit groupe de spécialistes qui étaient présents à la présentation du livre le 2 octobre dernier à la librairie « L’écume des pages » située près de l’église Saint Germain-des-Prés à Paris, les connaisseurs et les amateurs de l’homme et de l’œuvre seraient plus nombreux qu’on ne le croit, malgré le silence tonitruant dont John Cowper Powys fait l’objet dans la sphère littéraire française. Ils seraient assez nombreux pour permettre à la France de se distinguer parmi les premiers pays où ses livres sont traduits et diffusés….et donc lus. Que penser alors de l’embrasement des esprits des milieux autorisés, comme on dit, si des articles, voire des dossiers Powys étaient publiés dans les suppléments livres des quotidiens nationaux ou dans les magazines spécialisés en littérature, à la place des recensions obligées sur la pitoyable création littéraire française contemporaine !

C’est pourquoi il faut saluer l’événement que constitue la sortie du livre John Cowper Powys – Une philosophie de la vie et remercier les auteurs d’avoir effectué ce salutaire travail de sensibilisation à l’œuvre si dense de Powys, écrit sous forme d’une présentation générale, se voulant simple, rédigée dans le but d’une appropriation aisée et rapide de l’univers powysien par le lecteur néophyte. Une sorte de propédeutique donc, pour comprendre, sinon appréhender l’œuvre complet de cet auteur important. Et pour cela, le livre se compose de deux parties très différentes. Il revient à Goulven Le Brech le mérite d’avoir très bien développé au long des soixante-douze pages de son essai, ce qu’il y a derrière le sous-titre même de l’ouvrage « Une philosophie de la vie » en nous présentant de façon claire et appétissante, les principes de vie qui dirigèrent Powys dans sa vie et dans ses écrits.

Pierrick Hamelin, quant à lui, a choisi d’établir un abécédaire, forcément restreint tant l’œuvre est immense, où il a retenu les thèmes, les termes et parfois les thèses, qui lui ont semblé être assez représentatifs de l’univers powysien pour figurer dans une sorte de guide pratique avant voyage et de boussole si on est perdu dans les romans ou les essais.

La première partie, rédigée de façon scrupuleuse est une réussite (on sent immédiatement que Le Brech a à la fois découvert l’auteur - qui l’a intrigué - et a apprécié sa vision des choses). Une sensation de confort s’installe dès les premières pages, due autant à la clarté du propos qu’à la conjugaison harmonieuse de l’inévitable axe narratif de la chronologie, avec la mise en valeur thématisée des grandes données conceptuelles et philosophiques de l’œuvre powysienne. Le lecteur a l’impression d’être guidé pour pénétrer dans un monde singulier, parfois complexe, voire difficile, de la même façon qu’il serait mis en confiance sur un sentier de randonnée pédestre inédit, grâce à la carte d’état major qu’on lui aurait remise en main. Comme toute randonnée, celle-ci comporte également des étapes. Le Brech a choisi, pour nous expliquer à la fois la philosophie de John Cowper Powys et sa genèse, du moins son évolution, de faire halte sur certains ouvrages, et pas des moindres. Qu’on en juge : La vision complexe, Wolf Solent, Les sables de la mer (Weymouth Sands), Le Hibou, le Canard et - Miss Rowe ! Miss Rowe !, Une philosophie de la solitude, L’Art du bonheur, Apologie des sens, Le sens de la culture.

On ressort de cette lecture très galvanisé. Découvrir, ou, pour les connaisseurs, apprécier de cette nouvelle façon, une partie significative de l’univers powysien, fait prendre conscience de la grande modernité de cet auteur et de la pertinence de ses textes pour comprendre ce XXIème siècle si confus, si incertain, sans dessein de civilisation. Une fois le livre refermé, on est lesté de plusieurs gros concepts que Goulven Le Brech a réussi à faire suffisamment apparaître pour donner envie d’aller plus loin. Il appartiendra ensuite à chacun de les étudier de plus près. Pour cela il a fait le choix particulier de prendre comme matrice de départ le premier essai que Powys écrivit à l’âge de quarante-huit ans, La vision complexe, sur lequel il consacre l’important premier chapitre qui agit à son tour comme matrice du livre. La vision complexe étant hélas introuvable aujourd’hui, on ne peut que remercier l’auteur d’avoir fait une très bonne synthèse de ses quatorze chapitres, jusqu’à détailler les plus importants. Pour lui en effet, les idées force qui structurent la pensée de Powys prennent naissance dans ce premier essai. On peut les regrouper en quatre ensembles qui sont intimement liés et donc se recoupent.

Le premier concerne le principe de volonté comme principe premier pour atteindre le bonheur malgré toutes les vicissitudes de la vie. Pour Powys en effet, l’harmonie avec soi-même s’obtient par un combat permanent contre l’adversité, représenté notamment par la façon dont s’organise la société moderne. Afin de lutter contre [l’état dépressif], l’individu a la capacité de se rapporter aux objets qui l’environnent non seulement par la raison et la sensation, mais aussi par l’éventail des ouvertures de la conscience au monde qu’offrent la volonté, le sens esthétique, l’imagination, la mémoire, la sensation, l’instinct, l’intuition et l’émotion. Mais, est-il précisé fort heureusement, la philosophie de la vision complexe n’a rien à voir avec la jouissance et n’est pas une nouvelle forme d’hédonisme. Pour Powys, le but de la vie dans sa haute signification philosophique n’est pas la recherche de la jouissance, mais l’art de ne pas s’attarder sur les moments de déplaisir (on pourra lire dans L’art d’oublier le déplaisir, comment Powys développe cette idée). La note en bas de la page 57 est à ce titre éloquente, tirée d’un passage de Une philosophie de la solitude : « …à chaque crise, quand nous sommes harassés, surmenés, poursuivis, persécutés, totalement confondus, misérablement humiliés, nous avons besoin d’une image mentale significative à laquelle nous puissions sans délais recourir, image qui soit en même temps un acte et une idée, une peinture mentale et une incitation à l’effort psychologique, image qui représente déjà en soi-même un effort psychologique. ».

Le deuxième ensemble conceptuel porte sur le fait de convoquer la culture pour combattre l’adversité (les ennuis quotidiens, la médiocrité de la vie moderne). Ce concept est très important. Dans notre société appelée post-moderne, où toutes les valeurs se valent, où il faut être consensuel en toutes choses pour ne pas choquer et où les mots ont perdu leur véritable sens, le mot culture est l’un des plus galvaudés. Le Brech présente très efficacement la pensée de Powys dans ce domaine en exprimant clairement les choses pour éviter les confusions. Powys insiste sur le fait que la culture, comprise comme le développement de soi, n’a rien à voir avec l’érudition. Effectivement ! Et plus loin il ajoute : [Powys] distingue par conséquent l’attitude de l’homme cultivé avec l’attitude de l’homme éduqué. Ce dernier, même doté d’une grande érudition, s’il ne conçoit pas le développement de sa culture comme un moyen de densifier son rapport personnel à la vie et se sert uniquement de ses connaissances pour briller en société, n’a rien de commun avec l’homme cultivé. L’intelligentsia germanopratine appréciera !!! Plus loin encore : La culture […/…] est, selon Powys, une attitude personnelle adoptée face aux vicissitudes de la vie, qu’il convient d’élargir et d’approfondir tout au long de son existence. […/…]. Face aux aléas de l’existence, face aux diktats de la science et de la religion, face aux nécessités économiques de son pays, la culture est le socle inaliénable à partir duquel chaque individu se construit. De la culture, on passe bien sûr à la littérature comme principe actif dans la vie quotidienne et non pas comme un stock froid de connaissances livresques. Conscient des maux de la société […/…], des horreurs perpétrées un peu partout sur la surface de la Terre […/…], son attitude se nourrit de l’ironie désabusée qu’il trouve dans les œuvres des […/…] grands écrivains et poètes. Son optimisme forcené n’est pas sans ignorer par exemple les tourments de l’homme du souterrain de Dostoïevski ou les errements de Jim dans Lord Jim de Conrad. On ne peut éviter de penser ici aux travaux de Frédérique Leichter Flack qu’elle a présentés dans son livre Le laboratoire des cas de conscience. Le Brech nous donne un très bel exemple d’application de ce principe powysien à travers un long extrait d’un de ses essais écrit en 1929 : Le sens de la culture (pages 49 à 51) qu’on laisse aux lecteurs le soin de savourer.

Le troisième concept a trait à l’érection de l’imagination créatrice comme antidote à la mort sociale et intellectuelle. Même s’il recoupe les thèmes précédents, ce principe philosophique, développé dans La vision complexe, est un fil rouge qui traverse tous les récits de Powys, notamment ses grands romans (Givre et sang, Wolf Solent, Les sables de la mer…). C’est une attitude mentale de refuge de la conscience grâce au pouvoir sans borne de l’imagination. Cette conscience est comparée à un instrument précieux qu’il faut maintenir vivant. Philosopher consiste à maintenir pur l’éclat de ce cristal […/…] et le polir sans cesse. Empruntant aux philosophes William James (1842-1910) et surtout Henri Bergson (1859-1941) et en convergence par ailleurs avec le courant de l’individualisme-anarchisme John Cowper Powys affirme l’irréductible liberté créatrice [qui se trouve] au cœur de l’homme. Il partage avec les penseurs de ce courant la conviction que les hommes peuvent être libres et égaux, non par le biais de l’action d’organisations collectives, mais par leur propre effort individuel. Pour développer ce point, Le Brech s’appuie sur un ouvrage de David Goodway : Anarchist seeds beneath the snow – left-libertarian thought and british writers from William Morris to Colin Ward, où est établie une filiation entre Powys et des auteurs comme Oscar Wilde, Herbert Read, Aldous Huxley ou George Orwell.

Mais, s’agissant à la fois de ce dernier auteur, et dans la mesure où Le Brech indique dans sa préface la pertinence de l’œuvre de Powys encore aujourd’hui, on aurait pu citer comme référence contemporaine, à la fois sur la philosophie anarchiste et sur l’infinie puissance créatrice du cerveau humain, un auteur aussi essentiel que Noam Chomsky, dont les travaux en linguistique et les conceptions philosophiques anarchistes sont en rapport avec le sujet.

Plus loin, sur la force de l’imagination créatrice, Le Brech n’oublie pas d’indiquer que Powys insiste en particulier sur le sens esthétique qu’il place au-dessus […/…] car orienté vers les racine mêmes de la vie. […/…]. Néanmoins, il ne s’agit pas pour l’artiste, l’écrivain ou le poète d’exercer son talent uniquement en direction de hautes idées esthétiques et morales, car ce qui est révélé par le sens esthétique est aussi une lutte, un conflit, une guerre, une contradiction, situés au cœur des choses. Le sens esthétique ne révèle pas seulement la beauté et le bien, il révèle aussi le grotesque, l’étrange, le scandaleux, l’indécent et le diabolique. Ceci nous renvoie aux travaux du philosophe Jacques Rancière et notamment à un de ses derniers ouvrages Aisthesis : Scènes du régime esthétique de l'art dans lequel il dresse une sorte de contre-histoire de la modernité artistique en s’interrogeant sur la notion d’événement culturel et en montrant que le sens artistique se transforme en accueillant des images et des objets opposés à l’idée du beau.

Le dernier concept, la philosophie ichtyosaure ou le concept de la Cause Première est exposé dans un chapitre particulier. C’est sans doute le principe le plus original développé et pratiqué par John Cowper Powys au long de sa vie. Exprimé la première fois dans La vision complexe, il y développe le fait que chaque être vivant, chaque élément naturel possède une personnalité, une conscience propre ou âme-monade unique […/…]. Sur le plan cosmogonique, Powys explique que ces âmes-monades existaient déjà il y a des millions d’années. […/…]. La conscience de soi, élément primordial de l’âme-monade de l’homme était présente dans un état rudimentaire dans des temps immémoriaux, quand il n’existait ni plantes, ni animaux, ni terre, ni mer, mais une nébuleuse. Même si ce n’est pas cité ici, on pense à l’univers de H. P. Lovecraft qui part du même postulat mais en le développant dans le fantastique monstrueux.

Il s’agit donc d’adopter la position vertueuse consistant à pratiquer une conscience immanente et poétique du monde, étendue aux domaines du végétal et du minéral ; jusqu’à être l’égal du plus petit insecte, du moindre caillou ou de la plus fragile plante. Revenu au Pays de Galles, il suggère à son lecteur de s’imaginer dans la peau d’un chétif insecte, tel un banal et inoffensif ver de terre. En se plaçant de ce point de vue, le lecteur situera son illusion vitale au degré le plus bas qu’il soit et ne sera plus choqué et meurtri par les outrances qui lui sont infligées au quotidien. Plus loin : « …ce mode de vie […/…] consiste à affirmer, dans le secret de son for intérieur, son égoïsme contemplatif à l’encontre de l’égoïsme vulgaire faisant de la quête du plaisir grossier, actif, grégaire qui représente l’essentiel de la vie des esclaves de notre temps, asservis qu’ils sont à la Machine… ». Plus loin encore : «…l’égoïsme ichtyosaurien, indolent et rêveur, s’opposant à l’égoïsme terre à terre et atrabilaire de l’homme moyen, n’est pas synonyme de repli sur soi ou d’amour propre. Il est au contraire un facteur d’ouverture vers autrui car pour celui ou celle qui se place du point de vue éternel et immuable des éléments, les différences et les barrières créées par la société n’ont plus lieu d’être… ».

Le Brech souligne à juste titre ici l’ombre de Jean-Jacques Rousseau et des stoïciens et précise que pour Powys, cette attitude relevait quasiment d’une sorte de nouvelle religion païenne dont il se serait fait le prophète pour montrer l’extase d’être simplement en vie sur la terre. On est évidemment loin des thèses et des pratiques pullulantes de la psychanalyse d’aujourd’hui, devenue la nouvelle religion des temps modernes ; psychanalyse que Powys, à la fin de sa vie, avait en aversion et qu’il jugeait antiphilosophique. Considérant l’inconscient comme l’enfer des prédicateurs d’autrefois, il suggère d’ailleurs à son lecteur d’être son propre psychiatre.

John Cowper Powys - Une philosophie de la vie est un livre qui a été écrit pour mettre en appétit le lecteur, l’invitant à entrer dans l’œuvre protéïforme de Powys. S’agissant d’une « introduction à », on aurait toutefois aimé que Goulven Le Brech propose, aux lecteurs, en aparté, une autre voie d’accès, celle qui est généralement recommandée par les fervents powysiens, à savoir commencer par « Autobiographie » qui est de l’avis quasi unanime, le point de départ au voyage. Puis alterner, sur le plan chronologique, romans et essais car ils sont intimement liés, en se réservant les derniers romans (La fosse aux Chiens, Atlantis, Owen Glendower, Morwyn, Porius) pour la fin, car leur complexité est due au fait qu’ils réunissent tous les thèmes powysiens à la fois, n’hésitant pas à mêler personnages historiques, fictionnels et mythologiques, tout en les émaillant de ses principes philosophiques.

Une question, philosophique, restera sans réponse. Comment Powys arrivait-il à concilier ces deux valeurs antagoniques qu’il érigeait comme principes : d’une part l’articulation de l’état ichtyosaure, où règne la primauté des sens de la façon la plus primitive possible, sans intervention de la Raison donc ; et d’autre part, la convocation du fonds culturel et littéraire pour chasser les déplaisirs, qui relève, lui, d’une position totalement opposée puisqu’il repose sur un niveau supérieur et élaboré de l’individu.

Goulven Le Brech termine son essai par un très bel extrait de Powys, qui mérite d’être cité in extenso : « …supposons que je sois cloué sur mon lit dans une de ces petites maisons toutes semblables, noircies par la fumée, quelque part entre Birmingham et Wolverhampton, et que j’aie seulement de pâles souvenirs de jeunesse, randonnées de vacances dans le région avec étapes à l’auberge ou chez d’aimables logeuses. Je ne suis pas sûr que certaines des grandes vérités des Anciens sur lesquelles repose ma philosophie ne me permettraient pas, après tout, de m’en sortir. Peut être, quand je verrais des gouttes de pluie sur ma vitre, ou la fumée de la maison d’en face, ou une branche de frêne portant encore exactement onze feuilles, telle ou telle pensée célèbre d’Héraclite, de Pythagore, de Rabelais, de Goethe ou de Walt Whitman me tirerait d’affaire, transformant en un triomphe le combat qu’en cymrique obstiné je mène pour me contraindre à jouir de la vie. »

On ne peut éviter, en lisant ces lignes de penser à un autre témoignage tout autant émouvant ; celui de Tony Judt, écrivain, historien anglais, penseur à contre-courant des mythes intellectuels européens, né de parents juifs, et devenu progressivement antisioniste, voire pro-palestinien, mort il y a deux ans. Dans ses mémoires parues sous le titre Le chalet de la mémoire il y décrit librement, alors qu’il est atteint de la maladie de Charcot, sa quadriplégie (perte de la voix, des membres, perte des sensations, puis immobilité totale) et la façon dont il arrive à vivre malgré tout avec bonheur : « …plus de sensations, mais pas de douleur. On est donc libre de contempler à loisir la catastrophique progression de sa propre dégradation. Ma solution a été de dérouler ma vie, mes pensées, mon imagination, mes souvenirs, exacts ou déformés, et ainsi de suite jusqu’à tomber par hasard sur des événements, des personnes ou des récits dont je puisse me servir pour distraire mon esprit du corps dans lequel il est engoncé. Je me réjouis de pouvoir utiliser les mots. Ils sont tout ce que nous avons. »

John Cowper Powys aurait certainement apprécié.

*

Et la philosophie de Powys pour les nuls ?

Nous entendons par là ceux qui, l’ayant lu dans tous les sens possibles, ne savent pas quel rapport il peut y avoir entre leur inclassable auteur et les « vrais » philosophes, les patentés, ceux qui ont laissé un nom « de philosophe » dans l’histoire.

Pas un vrai philosophe, Powys ? Euh... Si, comme le démontrent fort bien MM. Le Brech et Lecèdre. Mais pas un philosophe doté d’un système déterminé bien à lui. Pas un Descartes, un Spinoza, pas un Hume, pas un Nietzsche (même si Nietzsche l’a fasciné).

C’est qu’à nos yeux d’autodidactes, Powys paraît plutôt avoir été un pragmatique, voire un empirique de la philosophie ; quelqu’un en tout cas qui tenait pour certain qu’aucun système philosophique n’a jamais aidé personne à vivre. D’où, semble-t-il, la forme prise par ses ouvrages philosophiques, ambitieux ou modestes, qui se présentent surtout, pour certains, comme de petits vade-mecum, des manuels pratiques destinés avant tout à aider les humains dans leurs efforts quotidiens d’adaptation aux aléas de la vie.

Il y a eu aussi des raisons pratiques à cela : un certain nombre de ces écrits lui ont été commandés par des éditeurs américains, à l’intention d’un public U.S. très friand de ces choses.

[ Lorsqu’il sillonnait « tous les Etats Unis sauf deux », y donnant plus de dix mille conférences devant toutes les sortes de publics imaginables, il avait pour compagnon d’écurie, si on ose ainsi parler, son ami-ennemi de toute une vie, le trop méconnu écrivain édouardien Louis Wilkinson (« Louis Marlowe »), lequel, le voyant un jour en action, ne put s’empêcher de s’écrier « et, en plus, il les aime ! » ]

Cette rencontre de Powys avec le public américain des années 10, 20 et 30, avec ses aspirations et ses particularités – qualités pour les uns, travers pour les autres – est à ne jamais oublier quand on pense à John Cowper Powys philosophe de la vie et adversaire des systèmes philosophiques. De cette période et de ces nécessités (oui, certains des manuels de philosophie de Powys furent des potboilers), sont sortis The War and Culture, The Complex Vision, Psychoanalysis and morality, The Secret of Self-Development, The Art of Forgetting the Unpleasant, A philosophy of Solitude, The Art of Happiness, The Art of Growing Old et In Spite of, sinon l’Apologie des sens. Par ailleurs, Le Brech et après lui Lecèdre le font bien comprendre, Obstinate Cymric ou Ma philosophie à ce jour telle que me l’inspire ma vie au Pays de Galles a été au contraire l’expression d’une véritable nécessité interne. Il ne faut pas oublier non plus que, simultanément, Powys n’a pas cessé d’approfondir sa connaissance de Lao Tseu et surtout de Tchouang-Tseu, que lui avait fait découvrir sa compagne américaine, Phyllis Playter.

Et, bien sûr, il y a eu Rousseau !

Votre servante ne se pardonnera jamais d’avoir essayé de convertir l’historien Henri Guillemin à Powys en lui donnant à lire l’essai sur Jean-Jacques, extrait de Suspended Judgements. Pas du tout convaincu, le flamboyant catholique, par ce qui n’était en effet pas « son » Rousseau, mais un autoportrait éhonté du flamboyant gallois. Et pourtant, il y a du vrai Rousseau quand même dans ces quelques pages. On a l’impression, en les lisant, d’avoir sous les yeux un hologramme, où tantôt le visage de l’un tantôt celui de l’autre apparaissent. Bref, on n’a pas fini de sonder Rousseau, on n’a pas fini de sonder Powys, et on n’a pas fini de méditer sur leurs troublantes et profondes ressemblances.

Ce qui affleure en définitive, de la montagne d’écrits (essais, romans, analyses dithyrambiques, poèmes, correspondance, journal) c’est une espèce de recherche du bonheur. Ou, pour mieux dire, une définition de ce que pourrait être le bonheur, mais aussi et surtout de ce qu’il n’est pas, des voies d’accès possibles, de celles qui sont légitimes et de celles qui ne le sont pas, souvent par le biais des mille cas de conscience qui se posent à des personnages de roman, dont chacun est l’auteur lui-même.

Peut-on l’appeler une philosophie ?

Risquons-nous-y.

Il nous paraît évident qu’il n’existait pas, pour Powys, de bonheur imaginable en dehors de la contemplation. On a rarement exécré autant que lui les gens actifs. Ce que nous appelons contemplation allait, dans son cas, jusqu’à une communion totale, une fusion avec tout et n’importe quoi, puisqu'on sait qu'il convoquait à volonté l'extase à partir d'un peu de lichen sur un vieux mur. Ses moments de bonheur le plus intense – et qu’il a réussi à communiquer dans ses œuvres – donnent une impression de dilatation empathique vers tout, de « perméabilisation » à tout ce qui est matière (ou éther) en quoi se fondre ou se perdre, une forme de communion avec tout ce qui existe, atome par atome, ion par ion et ainsi jusqu’au plus infime. Il ne s’est pas pour rien inventé le mot « multivers », univers ne lui suffisant pas. Car ce drôle d’homme que d’aucuns prennent pour un mystique fut peut-être le plus grand matérialiste de tous les temps. Matérialiste au point de diviniser la matière, de l’appeler Déméter, de la prier lorsqu’il assistait à la messe dite par son fils, prêtre catholique, et de s’en confier à l’officiant, s’attirant un désolé « Papa, tu blasphèmes», qu’il balayait d’un « Mais non, mon petit, c’est toi, n’importe, l’essentiel est que tu sois heureux ».

Et voilà, on y revient. Au bonheur.

Lequel ne va pas, nous l’avons dit, sans questions corollaires , dont la principale était : « Comment jouir d’un bonheur légitime, c’est-à-dire de manière inoffensive ? » Ceci n’étant pas une clause de style, car Powys a souffert toute sa vie et jusqu’à un âge très avancé, de pulsions sadiques. Le soulagement qu’il a exprimé lorsque, enfin, sa libido a lâché prise, en témoigne, et témoigne en passant de l’origine sexuelle du sadisme, si jamais quelqu’un en doutait.

Petite digression historique à propos de philosophie

Une des notions qui se retrouve de manière presque obsessionnelle chez Powys est que la plupart des malheurs des hommes leur viennent d’une fausse conception du bonheur. Le vrai bonheur, idée toujours neuve en Europe, bien plus qu’on ne le croit ! Il nous semble que cette quête du bonheur et cette interrogation sur sa nature rendent Powys très proche de ceux qui ont posé pour la première fois la question non pas philosophiquement mais politiquement.

Difficile pourtant d’imaginer hommes plus dissemblables que ce pur produit de l’ère victorienne, descendant d’une longue théorie de prêtres poètes (John Donne et Francis Cowper entre autres) et les jeunes juristes fondateurs de la première vraie démocratie. Cependant, quoi qu’il ait nourri à leur égard les préventions de qui a lu Burke plutôt que Stanhope, il y a une parenté philosophique réelle entre John Cowper Powys et cette poignée de jacobins qui a rêvé de poser les bases du bonheur du monde.

Après tout, pourquoi l’ami d’Emma Goldman n’eût-il pas pu être aussi celui d'un Marat aussi maltraité qu'elle ? Et, bien sûr, lien essentiel entre eux et lui, il y a Rousseau, même si le Rousseau de Powys est celui des Rêveries et le leur celui du Contrat social.

Ce qu’il y a de sûr et d’important, c’est que le chemin qu’ils ont pris passe par le même chas d’aiguille : celui de l’individualisme (voilà qui surprendra ceux qui ont fait de Maximilien Robespierre l’ancêtre du collectivisme, en le prenant pour Babeuf). Cette voie de l’individualisme non égoïste est la voie la plus longue et la plus difficile qui soit. C’est la seule aussi qui ne soit pas sans issue.

Certes, les explorateurs partis, en 1793 à la découverte de cette dimension encore inconnue, ont dû verser le sang, ne fût-ce qu’à la guerre. A Powys aussi, il est arrivé de faire du mal, à ceux surtout qui lui étaient les plus proches. La biographie que lui a consacrée le Dr. Morine Krissdottir ne permet pas d’en douter. Cela n’infirme rien. Nous sommes des créatures faillibles, incomplètes, inachevées, et les révolutions ne se font pas in vitro.

Par ailleurs, nous avons la conviction profonde, absolue, que le lien originel, organique, la racine commune à l’excentrique Gallois et aux renverseurs de trônes, ce n’est pas tant Rousseau que Rabelais, grand-père de notre République et notre premier prophète du bonheur.

Powys lui a voué un culte. En le prenant pour un quaker, certes, mais en le comprenant aussi, sur certains points très intimes, infiniment mieux que les plus autorisés seizièmistes.

Des choses que Powys n’a pas sues mais qui furent.

Quand l'occasion s'en présentera, il faudra que nous vous racontions plus à loisir comment François Villon s’est trouvé un jour à décider du sort futur de la France, en prenant, devant un petit couteau taché de sang, une décision de juriste aux conséquences incalculables. Rabelais et ses contemporains (Dolet, entre autres) ont profondément admiré Villon. Pas seulement pour ses vers sublimes, soyons-en sûrs.

La transgression de Villon et celle des régicides furent du même ordre. Et la question du bonheur avait été, dès la première, posée.

Après, il n’y avait plus qu’à laisser glisser. Rabelais n’avait plus qu’à imaginer la manière idéale de gouverner (par la persuasion) ; son verbe n’avait plus qu’à se faire chair, et Saint-Just n’avait plus qu’à attirer notre attention sur l’idée neuve du bonheur. En Europe. Car il est vrai que Lao Tseu et Tchouang Tseu ne sont pas rien.

Des choses que Powys et lui seul a sues

Rabelais a passé et passe encore, dans cette révolution qui n’est pas finie, pour un misogyne. Rien n’est plus faux. Il fut, en revanche, indéniablement matriphobe, ce qui est bien plus radical encore qu’il n’y paraît, s’agissant d’en finir avec le pouvoir infantilisant du patriarcat. Or, ce n’est pas Abel Lefranc, ni Manuel de Dieguez, ni Jean Paris, ni Mikhaïl Bakhtine qui ont mis le doigt sur la blessure jamais refermée qui fut à l’origine de sa détestation des mères, étendue de la sienne à celles de ses enfants, c’est Powys – le grand imaginatif – s’identifiant au gamin de six ans et demi habillé, tondu et trahi par celle qui lui avait donné le jour, c’est-à-dire envoyé par elle à la mort civile, sous couleur d’aller « voir le geai parleur de l’oncle Frapin ».

Et puisqu’on en est là, comment ne pas se rappeler le jeune Saint-Just trahi lui aussi par sa mère, sans s’étonner de ce que les deux fils aient traité leurs génitrices respectives de « simpiternelles » (avec un i, dans les deux cas) et se soient semblablement soignés comme ils pouvaient : par le rire.

Rabelais n’a jamais pardonné. Saint-Just, au moment d’aller « chercher la mort » à Fleurus et d'y conduire trois fois la charge sans une égratignure, a fait un crochet par Blérancourt pour s’y réconcilier avec la terrible Marie Anne. Selon toute apparence être trahi à la fin de l’adolescence ou à «même pas sept ans» n’est pas tout à fait la même chose.

Fin de la parenthèse « Philosophie du bonheur et histoire de France. »

*

Que reste-t-il à découvrir de Powys pour les francophones ?

Malgré le très grand nombre d’œuvres déjà publiées en français, il en reste. A commencer par son mastodonte de chef d’œuvre, Porius – 1589 pages de manuscrit – qu’aucun éditeur n’a pris le risque, au moment où il fut écrit, de publier intégralement. Après qu’il eût, la mort dans l’âme, réduit son roman de plus d’un tiers et que MacDonald eût accepté de le publier, en 1951, comprimé en 600 pages, il restait à l’auteur 15 £ à la banque.

Nous l’avons lu, pour notre part dans l’édition spartiate, à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux, de l’intrépide Jeffrey Kwintner.

![6. powys_porius_1 - thumb[2].jpg](1845508733.jpg)

John Cowper Powys

PORIUS

Londres, The Village Press, 1974.

Il a fallu des années à d’érudits powysiens des deux côtés de l’Atlantique, pour restaurer autant que faire se pouvait le texte d’origine. Cela se passa en deux temps. La première version (la plus longue) fut celle de Wilbur T. Albrecht (1994, Colgate University Press).

Porius: A Romance of the Dark Ages

Powys, John Cowper; Albrecht, Wilbur T. (Editor & Foreword)

Elle fut suivie, en 2007, de la version estimée définitive :

John Cowper Powys

PORIUS - A novel

Edited by Judith Bond et Morine Krissdottir

Overlook – Duckworth & C° Ltd.

Réimpression en 2011

Ambitieux projet que celui de peindre ce « blank century » (le Ve A.D.) d’un Pays de Galles abandonné par les impériaux romains (oui, comme demain le seront l’Afghanistan, l’Irak et la Palestine), où Artur, dux bellorum, impatient de prendre leur suite, piaffe, sa féodalité sous le bras., dans les coulisses. Un Pays de Galles avec son matriarcat en fin de règne (« nos grands-mères, les reines de Marrakech », c’est là), et ses strates de populations diverses : autochtones sans nom, dits « gens de la forêt », Gaëls, Gallo-Romains, envahisseurs vikings et, déjà, missionnaires chrétiens. Avec, même, ses derniers géants, mais aussi (multivers oblige) ses règnes cohabitants : humains, animaux, végétaux et minéraux.

Qui peut oublier cette langue de petit chien sur le museau d’une jument morte, surprise d’y rencontrer un insecte « de la famille des scarabées » qu’elle dérange ? Qui peut oublier la première apparition de Merlin, où Powys, par le verbe, égale le Goya du Colosse ?

Où est passée l’édition française capable de publier un tel livre ? Celle qui en aurait l’audace n’en a pas les moyens. Celle qui en a les moyens… passons.

Mais à côté des œuvres-montagnes, il y a aussi chez Powys les œuvres-miniatures, si on peut les qualifier ainsi. Nous voulons parler des contes philosophiques et autres fictions de l’espace de la «seconde enfance» revendiquée de l’auteur.

Comme Shakespeare en fin de vie, Powys en fin de vie a touché à la suprême légèreté de son art. Un art épuré des tragédies comme des idées reçues, tout lest jeté par-dessus bord.

Cette légèreté a passé chez lui par la revisitation des Grecs (après tout, il est mort en traduisant Aristophane), et par Grecs, il faut entendre les dieux, l’Iliade et l’Odyssée, à l’exclusion, répétons-le, des tragédies. A ce multivers enchanté de son enfance d’écolier se sont ajoutées les spéculations cosmiques de son grand âge. C’était dix ans avant Gagarine, mais on y tendait, et que voulez-vous, les planètes faisaient rêver. C’était l’époque du Matin des Magiciens, de Pauwels et Bergier et de tous leurs semblables – dieusait qu’il y en eut – mais pas de SF pour Powys ! « Science » était, chez lui, un mot anathème (qui manque à l’abécédaire de M. Hamelin). La volonté, la contemplation, l’identification avec chaque atome de la matière suffisaient à faire s’élever dans les airs des quartiers entiers de Londres, avec leurs caves et leurs égouts. Les fantômes d’humains et les fantômes d’objets y partaient ensemble en voyage, à la découverte aussi bien de Venise et de Florence que de Mars et de Vénus, de l’Erèbe et du Tartare, et même du Paradis, où saint Pierre, saint Paul et les anges, affolés, cherchaient Dieu sans évidemment le trouver puisque Dieu était mort (la faute à Voltaire et Nietzsche ne l’avait-il pas dit ?), Paradis autour duquel rôdait un Diable SDF, que la disparition de son ennemi avait privé de son foyer, l’Enfer, c’est bien connu, n’ayant jamais existé que dans la tête de Dieu …

Ces petits contes de sa vieillesse sont, nous le craignons, considérés avec un rien de condescendance par les savants exégètes de Powys. Ils ne vont pas jusqu’à oser penser le mot « gâtisme », mais on le sent voleter. Feu François-Xavier Jaujard avait le projet d’en faire une anthologie. Il est mort trop tôt, à tous égards.

Enfin, il reste, entre ces extrêmes, un superbe roman de longueur normale, que personne encore n’a songé à publier en français et qui ferait à notre avis très bel effet dans le catalogue des Perséides.

ATLANTIS

Pourquoi vous en parler ? Parce qu’il offre un bel exemple de la manière dont fonctionnait l’imaginaire de John Cowper Powys.

Certes, on a déjà vu, avec Le Hibou, le Canard et… Miss Rowe ! Miss Rowe !, comment un tableau célèbre pouvait servir de point de départ, de tremplin en quelque sorte, à une histoire mêlant les animés et les inanimés. Le lecteur curieux a peut-être déjà repéré le hibou philosophe embrassé par son assassin et ami, le canard voyeur et le cheval blanc à qui manquent les pattes de devant, là où Powys les a trouvés lors d’un voyage qu’il fit en Espagne en passant par la Belgique, sinon, il ira les chercher, au Musée du Prado, dans Le Jardin des Délices, de Jérôme Bosch :

Alors que pour le poisson à la bouche ouverte, il lui faudra aller scruter La Tentation de Saint-Antoine . Même peintre, même voyage.

L’’histoire de la genèse d’Atlantis est plus curieuse.

Quelqu’un a mentionné le poème « Ulysse » de Tennyson, qui lui aurait été suggéré comme point de départ, mais il n’y a tout simplement aucun rapport entre l’héroïsme de Tennyson et l’espèce de comédie métaphysique de Powys, même s’il est certain qu’il l’a lu.

Nous avons parlé plus haut du Matin des Magiciens et des spéculations de l’époque. Il parut en 1954, chez Denoël, un petit livre de ce genre intitulé L’Atlantide et le règne des géants, dont l’auteur était Denis Saurat. Qui ne l’a lu, alors ? Il était dans l’air du temps. Certes, il fallait beaucoup de bonne volonté pour suivre l’auteur dans ses reconstitutions, preuves délirantes à l’appui, d’un passé fantasmatique (ah, ces deux lunes successives qui nous sont tombées dessus en attendant la troisième) et qui trahissait même une mentalité aussi discutable que répandue (ah, ces sempiternelles élites venues d’ailleurs pour expliquer tout ce que ces minus d’humains ne pouvaient avoir fait eux-mêmes !).

Les deux livres ayant paru la même année, il est impossible de dire si Powys s’est inspiré de Saurat ou plutôt, si les élucubrations de Saurat ont servi de tremplin à l’imagination de Powys. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a, dans sa correspondance, une lettre où il recommande chaudement la lecture de ce livre. A qui ? Notre mémoire flanche… (et avons-nous dit que notre bibliothèque est dans un garage ?).

Une au moins des illustrations qui s’y trouvent offre des ressemblances troublantes avec un de ses propres dessins : aucun familier de Powys ne peut avoir oublié la lettre où il s’est représenté gravissant une colline, son bâton Sacré à la main, dessin tellement semblable à celui-ci :

Quoi qu’il en soit de Tennyson, de Saurat ou de son propre multivers sans limites, Atlantis raconte l’histoire du dernier voyage d’Ulysse, qu’on peut considérer comme une sorte d’Odyssée à l’envers.

Résumons.

Lorsque débute cette histoire, il y a de la révolution dans l’air, sur terre et dans le Cosmos. Les habitants d’Atlantis ont préféré la science aux dieux et, comme on sait, quand les hommes cessent de croire en eux, les dieux disparaissent. En outre, les anciens dieux s’y sont mis pour les déloger du pouvoir. Quoiqu’affaiblis, les Olympiens se sont vengés sur les Atlantes en engloutissant l’orgueilleuse et mécréante mégalopole au fond de l’océan.

Rumeurs de révolution aussi dans la provinciale Ithaque, dont les habitants sont divisés en progressistes et conservateurs. Le trône d’Ulysse vacille, et pour tout dire, le vieil aventurier nourrit le projet de tout abandonner, de laisser ses compatriotes se débrouiller entre eux et de re-hisser la voile sans espoir de retour. Vers l’ouest… Car un désir incoercible le pousse à chercher l’Atlantide engloutie et à descendre voir ce qu’il en reste. Il le fera, c’est un des passages les plus réussis du livre.

En attendant, tout le monde – entendez par là toutes les créatures animées ou inanimées – a son avis sur la chose et l’exprime. On se croirait sur Internet.

Ainsi, l’action est commentée par un drôle de chœur antique fait d’un moucheron et d’une mite, qui vivent une torride histoire d’amour inter-espèces dans une fente du gourdin d’Ulysse, très fier (le gourdin) d’avoir été celui d’Héraclès et d’avoir, lui et lui seul, tué le lion de Némée. Participent aussi aux conciliabules un pilier de pierre de l’entrée du palais et une pousse d’olivier qui a surgi entre les dalles. Sans parler de la dryade Kleta, qui vit dans un très vieil arbre, au fond du jardin, et avec qui Ulysse, les nuits d’insomnie, va volontiers faire la causette, jusqu’à ce que Zeus, mesquin mais disposant encore d’un tout petit tonnerre, la foudroie et son arbre avec elle. Les dieux sont mauvais perdants.

L’équipage d’Ulysse - rien à voir avec celui qui l’a ramené de Troie – sera hétéroclite. En feront partie, outre le gourdin et ses deux insectes, un jeune homme dont Ulysse a fait son fils adoptif, Nausicaa, venue revoir son béguin de jeunesse et prête, cette fois, à l’accompagner où qu’il aille, Zeuks, fils de Pan (vous le voyez, mon petit blasphème ?). qui n’est autre que Rabelais en fermier d’Ithaque, plus une captive troyenne, fille inconsolée d’Hector, du nom d’Arsinoé. Le reste à l’avenant.

Powys, grâces lui en soient rendues, n’a jamais tenté de rendre ses inventions vraisemblables, et il est clair qu’au moment où il a écrit cette histoire, il avait définitivement jeté tout contrôle au vent. A l’opposé exact de M. Saurat, dont les inventions à prétentions réalistes n’ont rien à voir non plus avec la folle du logis (et les astres) de Cyrano.

Aux dernières nouvelles (2011-12), l’Atlantide serait une partie de la Sardaigne, engloutie par un tsunami un demi siècle avant la naissance de Platon. Pour Powys, c’est n’importe où entre Ithaque et l’Amérique. Pour Saurat, c’est chez les Incas, du côté de Tiahuanaco (si, si !).

Revenons-y donc à L’Atlantide et le règne des géants, dont une autre illustration a ou n’a pas donné des idées à John Cowper Powys. Elle nous permettra au moins d’établir le dinstingo entre les deux sortes d’inspiration. Le dessin est celui-ci :

Il représente un ensemble totémique observé chez les Malekula de Nouvelle Guinée (qui, oui, au temps des géants, auraient eu des contacts avec les Indiens des Andes). Il est composé d’un menhir, d’un dolmen et d’une statue de bois. Le totem de pierre aurait été sculpté par les gigantales élites disparues, pour que les âmes de leurs morts puissent venir y habiter. Quant à celui de bois, considérablement décati, il serait l’œuvre des humains ordinaires, persuadés, avec leur cerveau d’homo à peine sapiens que, dans l’incapacité où ils sont de reproduire le totem de pierre, le simulacre en bois peint fera tout aussi bien l’affaire pour attirer à lui les âmes de leurs grands-pères, lesquelles, de là, auront peut-être l’idée d’aller loger dans le vrai : celui en pierre. C’est un peu compliqué, mais qui sait ?

Voici, résumé, le passage d’Atlantis qui peut correspondre à cela :

Arsinoé enfant a été amenée captive de Troie. Esclave, elle sert aux cuisines. Interdiction lui a été faite de quitter son costume national, qui permettrait de la repérer, au cas où l’idée lui viendrait de s’évader. Son étoile jaune, en quelque sorte, et sa burqa sans grille.

Il existe, non loin du palais, une sorte de Gaste Terre frappée par la foudre, où tout est mort et où personne, par crainte superstitieuse, n’ose s’aventurer. Sauf Arsinoé, parce que c’est là et là seulement qu’elle peut jouir d’une bienheureuse solitude, loin du regard de ses geôliers.

N’ayant jamais fait le deuil de son héros de père, elle y a, au fil du temps, sculpté dans un énorme tronc d’arbre mort, avec son petit couteau à légumes, une statue d’Hector assis en majesté. Et c’est grâce aux nombreux plis de sa robe de captive qu’elle a pu sortir du palais, une à une, en catimini, toutes les pièces en or de l’armement d’Achille, ces mêmes armes qui avaient semé la zizanie dans le camp des Grecs, lorsque Ulysse se les était fait attribuer, alors qu’elles auraient dû revenir au grand Ajax, proche parent du mort, et qui croupissaient, depuis, au fond d’une cave (bien la peine !) Et pourquoi l’inconsolable Arsinoé se livre-t-elle à ces dangereux larcins ? Eh, mais, pour en revêtir son père. Tout y est : le casque, le pectoral, les jambières, les lances et le grand bouclier.

Qu’on me croie sur parole : un jour arrive au port un navire, à bord duquel se trouve le grand Ajax, incroyablement vieux. Zeuks le fermier, chargé d’aller l’accueillir, le trouve en si mauvais état qu’il lui faut le transporter à califourchon sur ses épaules. Et comme il est, lui, sans peur, sans reproche et, donc, sans superstition, il prend un raccourci, à travers la fameuse Gaste Terre, où, à la vue de son ennemi mort, tout rutilant de l’or d’Achille, le cœur du grand Ajax a son premier raté. Quoi de plus naturel que de l’asseoir entre les jambes du Troyen ? C’est là qu’il meurt, la joue appuyée sur son héritage.

Quand on en est à ce point, Denis Saurat, le peut-être tremplin, et ses géants civilisateurs sont loin, très loin, à des années-lumière, et Powys, aux Champs-Elysées, fume des asphodèles avec Savinien.

Vous raconter la fin d’Atlantis ? A quoi bon déflorer votre plaisir futur ? Sachez seulement que nos voyageurs atteignent un jour l’île de Manhattan, où ils sont accueillis par de bienveillants indigènes, et que, décidés à n’en pas repartir, ils brûlent leur vaisseau.

*

De l’Atlantide engloutie par la colère des dieux aux lunes « capturées » par notre terre, en passant par la Dame Noire (météorite) de Pessinonte peut-être devenue celle de La Mecque, l’imaginaire humain n’a jamais cessé de jouer à se faire peur avec des catastrophes cosmiques passées ou futures. Pourtant, le président Poutine a bien dit que nous cesserons d’exister dans 4,5 milliards d'années. Il n’y a donc pas lieu de s’affoler et nous avons encore plein de factures à payer. En dépit de quoi, M. Seiko Nakajo et les savants japonais de NHK ont passé leur temps à simuler l’impact d’un astéroïde sur la terre et nous le font voir en collaboration avec le NFB (National Film Board) du Canada.

Bienvenue aux amateurs de sensations fortes !

*

Une biographie

Parlant de Powys à des lecteurs qui ne le connaissent peut-être pas, nous nous en voudrions de passer sous silence une des biographies les plus impressionnantes qu’il nous ait été donné de lire depuis bien des années.

Morine Krissdottir, membre éminent de la Powys Society, l’a écrite, d’une part pour s’acquitter d’un devoir envers le fils de Marian Powys, Peter Gray, qui venait de se suicider, d’autre part, comme elle l'a elle-même précisé, pour « se le (J.C.P.) sortir du système ».

Le résultat n’a pas plu à tout le monde. C’est que l’image d’Epinal petit à petit forgée par des admirateurs bien intentionnés en sort écornée. Morine Krissdottir, qui n’a pas volé son titre de docteur en psychologie, a eu la très grande honnêteté – et le courage – de se pencher sur l’abîme d’une âme humaine peu commune (quelqu’un a parlé de « terrifiant labyrinthe »). Elle rapporte ce qu’elle y a vu et cru comprendre. Elle a eu raison. Si l’image a changé, la stature est intacte. On pourra difficilement faire mieux.

Morine Krissdottir

The Life of John Cowper Powys

DESCENTS of MEMORY

Overlook Duckworth, 2007

Le 11 octobre 2007, son livre étant sorti peu de temps auparavant, Morine Krissdottir a posté le billet que voici sur le Books Blog du Guardian.

Acquérir un goût pour John Cowper Powys

Posté par Dr. Morine Krissdottir

Jeudi 11 octobre 2007

Ce n’est pas un auteur que n’importe qui peut digérer, mais ceux qui l’aiment n’en sont jamais rassasiés.

Je viens de passer les cinq dernières années de ma vie à écrire la biographie d’un auteur que des tas de critiques détestent. John Cowper Powys est une espèce de « Marmite »1 littéraire.

Si vous adorez la Marmite, comme Iris Murdoch et John Bailey, vous voudrez lire Powys au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Si vous aimez que vos romans et vos auteurs soient sans complications, vous êtes l’oiseau de la pub récente qui, à peine y a-t-il goûté, s’enfuit à tire d’ailes. Soit vous pensez qu’il est un génie, soit qu’il est un charlatan sado-maso, chef du siphonné clan Powys. Le poète Philip Larkin a comparé Powys à un gigantesque volcan poético-mythologique ; son propre ami, Louis Wilkinson, déplorait qu’il pût écrire « des sottises aussi ridicules et fastidieuses ». Un critique a qualifié Les enchantements de Glastonbury de « roman épique d’une force terrible unie à une formidable intensité lyrique », et un autre en a décrit le premier paragraphe, surchargé de métaphysique, comme « Le Beecher’s Brook2 de la fiction anglaise ».

Les jeunes années de Powys furent assez ordinaires. Ses parents, le révérend C.F. Powys et Mary Cowper, son épouse, étaient de petite noblesse, John, l’aîné de 11 enfants reçut l’éducation qui convenait (Sherborne et Cambridge), fit un bon mariage et eut un fils. Il était destiné à mener une vie tout à fait conventionnelle dans le Sussex quand il décida subitement de tenter sa chance aux Etats-Unis, où il se lança dans une carrière de conférencier itinérant.

Son succès fut immédiat. Il attirait des foules énormes, qui écoutaient intensément et applaudissaient avec extase sa manière dramatique de discourir sur des auteurs célèbres. Parallèlement à cela, il s’était mis lui-même à écrire. Et, après quelques romans sans succès, il produisit un best seller, Wolf Solent.

En 1923, il rencontra une jeune Américaine, Phyllis Playter, et, avec l’argent que lui avait rapporté Wolf Solent, il se retira dans une maison du nord de l’état de New York, pour s’y consacrer à l’écriture à plein temps. C’est là qu’il écrivit deux autres romans sur la région de l’Ouest de l’Angleterre, Les enchantements de Glastonbury et Les sables de la mer, ainsi que son Autobiographie, qui est une des confessions les plus originales jamais écrites. A cette époque, son excentricité n’était plus un secret pour personne, ni son adhésion à une pensée magique, ni sa haine de la vie moderne. En 1934, il retourna au Royaume-Uni et, après une année passée dans le Dorset, il alla s’installer au Pays de Galles, où il écrivit ses deux étonnantes chroniques galloises, Owen Glendower et Porius. Il est quasiment impossible de résumer ses histoires tentaculaires, pleines de personnages étranges aux noms invraisemblables, mais, bien après qu’on en ait oublié les détails, ces romans continuent à vous hanter.

Powys a été décrit comme « une des grandes énigmes de la littérature du XXe siècle ». Pour ses détracteurs, il n’est qu’un mystagogue détraqué. Ses admirateurs en revanche, et ils sont nombreux, ont plus de mal à décrire ce qui, chez lui, s’empare de leur imagination. L’un des aspects fascinants de son génie est qu’il attire des lecteurs aux centres d’intérêt extrêmement variés, qui raffolent de ses romans pour des raisons très différentes – ses scènes comiques, ses fantasmes érotiques, ses images enchanteresses, sa finesse psychologique, sa philosophie de la vie.

On a bien du mal à ne pas identifier Powys aux anti-héros de ses romans, et ceux qui n’apprécient pas ce qu’ils perçoivent de sa personnalité sont également rebutés par ses personnages et ses intrigues.

D’une part, sa « conscience malade » exigeait qu’il passe beaucoup de sa vie à fournir un soutien émotionnel, par ses livres, ses conférences et ses lettres, aux jeunes disciples (presque toujours masculins) qui lui ont fait escorte sa vie durant et qui continuent à dévorer avec avidité ses livres de philosophie. D’autre part, pour avoir lu les parties non publiées de son journal et de sa correspondance, je sais à quel point il a pu être destructeur pour son entourage le plus proche, en particulier la compagne de quarante ans de sa vie, Phyllis Playter. En tant que psychologue, j’ai scruté sa vie autant que son œuvre. Pourtant, malgré toutes ces années passées à me glisser à travers les frontières de son esprit, je doute être jamais capable de savoir si Powys fut un puissant magicien ou un enfant perdu, terrifié à l’idée d’entrer quelque part, un clown ou un fou sacré, un écrivain des marges ou un écrivain marginal, mais cela n’a pas vraiment d’importance : je suis accrochée à l'hameçon.

______________

1 Pâte à tartiner anglaise, à base de concentré de viande.

2 La Rivière Beecher est un des principaux obstacles du Grand National, célèbre course de chevaux qui se déroule près de Liverpool. Elle est responsable de nombreuses chutes, dont plusieurs ont été mortelles.

Source :

http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2007/oct/11/acquiringatasteforjohncow

traduction de Kahem

pour Les grosses orchades

*

La descendance de Powys

est trop importante pour qu’on n’en parle pas, bien qu’il ne faille y chercher aucune ressemblance directe. Disons pour être plus près de la vérité que John Cowper Powys peut se vanter d’avoir donné des idées au plus grand écrivain américain vivant.

Le plus ?... Ceci est notre opinion personnelle. Cependant, en 2000, le Writers’ Digest (ne pas confondre avec le Readers’ !) l’a classé parmi les cent meilleurs écrivains du XXe siècle, et la critique italienne Fernanda Pivano, a écrit de lui, dans le Corriere della Sera, qu’il était « l’écrivain le plus dangereux du monde ». Le plus dangereux ? Difficile à dire. Si on parle de l’ordre établi depuis dix mille ans – celui du patriarcat sous tous ses régimes et dans toutes ses religions – la Signora Pivano pourrait bien n'avoir pas tort. Le plus subversif en tout cas. Et de la même manière, surtout, que John Cowper Powys et nos propres fondateurs de la République : en passant par un individualisme sans faille, assumé jusqu’à l’héroïsme.

Là aussi, il semble bien que le dénominateur commun soit l’auteur de Pantagruel et de Gargantua. Nous avons beaucoup réfléchi avant d’oser dire que Tom ROBBINS est sans doute le Rabelais américain d’aujourd’hui. Et pourquoi diable l’histoire ne se répéterait-elle pas dans le bien comme elle le fait si obstinément dans le mal ?

Mais commençons par le commencement. Dès son tout premier livre, écrit en 1967 et publié en 1971, Une bien étrange attraction, (l ‘édition française, qui a du nez, l’a découvert quarante ans plus tard), Robbins se révélait disciple de Robert Graves, en même temps qu’il empruntait son grand singe papion à Jarry.

Ce qui est curieux, c’est que les deux grands mytheux (mythophiles ?) de la littérature anglaise, celui d’origine irlandaise et celui d’origine galloise, ne s’aimaient pas. Ou plutôt que l’un (Powys) n’aimait pas l’autre. Pourquoi ? Cela reste pour nous un mystère. Si Graves fut féministe, Powys ne le fut assurément pas. Mais égalitaire, oui, avec tout ce qui existe d’humain, d’animal, de végétal et de minéral, sans compter le reste.

Lorsque, le 8 octobre 1962, Powys fêta son 90e anniversaire, il reçut, du maire de Deià (Majorque) un télégramme libellé « Félicitations, Monsieur ». (Le maire de Deià était un viticulteur qui ne savait que l’espagnol.) Le petit-fils de Leopold von Ranke avait trouvé ce moyen espiègle de désarmer son adversaire.

On trouve tout cela et ce genre d’humour-là, chez Tom Robbins, qui se dit avec raison « cheerfully insubordinate ». La filiation avec Graves, clairement revendiquée, ne s’est jamais démentie. (Mais pourquoi les seuls féministes conséquents sont-ils des hommes ?)

En 1990, dans un livre à haute ambition politique autant que philosophique, Skinny legs and all (« Jambes maigres et tout », inédit en français), il allait s’affirmer aussi de la descendance de Powys en créant une série d’inoubliables personnages inanimés. La réussite fut, du premier coup, à la hauteur du modèle.

Livre à haute ambition politique et néanmoins d’une intense drôlerie, ce qui peut paraître impensable, puisqu’il ne s’agissait de rien moins que de prendre à bras-le-corps le problème palestinien. Victime de la même illusion qu’Israël Shamir (voir sur notre post précédent : « Automne en Crimée »), Robbins rêvait d’un monde enfin adulte où juifs et Palestiniens pourraient cohabiter, en bonne intelligence, sur la terre de leur antique déesse-mère à tous, l’ânesse à phallus Palès. Les vingt-deux ans qui viennent de s’écouler et des tonnes de phosphore blanc ont réduit ses illusions en cendres. Il ne pourrait plus aujourd’hui, écrire le même livre, qui reste un chef d’œuvre cependant. Tout comme les guerres « de religion » françaises ont réduit en cendres l’utopie de Thélème, sans jamais réussir à rendre obsolète un seul des chefs d’œuvres de celui qui l’avait rêvée.

Tom Robbins est un des auteurs les plus lus au monde. Et nulle part, quel que soit le lieu, quelle que soit la langue, le public n’a attendu la sanction de la critique pour se jeter dessus, le lire et le relire.

Avec vingt à quarante ans de retard, dépendant des titres, l’édition française daigne enfin s’intéresser à cet énorme écrivain d’outre-Atlantique, qui a connu la situation biscornue d’être l’invité d’honneur du festival des Etonnants Voyageurs de Saint-Malo alors que le public ne savait rien de lui. Et quand nous disons « édition française », nous parlons de « petits » éditeurs, pas des marchands d’armes.

Ah, oui : les inanimés. Sont ici une boîte de haricots à la tomate, une chaussette sale, une petite cuiller, un bout de bois peint et une conque.

Leur lieu de naissance est une grotte, où certains, qui y dormaient depuis des millénaires, ont été réveillés par les ébats amoureux d’un couple de jeunes mariés. La chaussette appartient au jeune homme, qui s’en va en l’oubliant ; la boîte de haricots, abandonnée elle aussi, aurait dû servir de pique-nique. Le bout de bois peint est un objet rituel païen du culte d’Astarté, un très classique phallus taché de sang emporté par on ne sait quel prêtre fuyant l’envahisseur juif et embarqué avec lui sur un navire phénicien (vous ne le saviez pas que les Phéniciens avaient découvert l’Amérique ?) ; la conque enfin, symbole non moins sexuel de la même déesse, est une relique de la reine Jézabel, massacrée vous savez comment.

Tous ces objets se mettent en route dans le sillage des deux jeunes gens et vont même suivre la moitié masculine du couple jusqu’à Jérusalem : leur hégire sur les flots vaut bien la navigation d’Ulysse vers l’Atlantide engloutie, et deux d’entre eux iront même jusqu’à reprendre leurs antiques fonctions dans le Troisième Temple de Jérusalem, évidemment dédié à Palès-Astarté.

Le bonheur est toujours une idée neuve, hélas, mais il reste à l’ordre du jour.

Les livres de Tom Robbins ne se résument pas. La seule solution, si on veut savoir, est de les lire, dans un désordre chronologique total.

Mickey le Rouge, 10/18, 2005

Villa Incognito, Cherche-Midi, 2005

Comme la grenouille sur son nénuphar, Gallmeister, 2009

Même les cowgirls ont du vague à l’âme, Gallmeister, 2010

Une bien étrange attraction, Gallmeister, 2010

Un parfum de jitterbug, Gallmeister, 2011

Féroces infirmes retour des pays chauds, Gallmeister, 2012

B comme bière, Gallmeister, 2012

Et il ne vous reste plus, chers internautes qu’à bombarder les éditions Gallmeister de mails, de lettres et d’appels téléphoniques : « Jambes maigres et tout, c’est pour QUAND ? ».

*

Mis en ligne le 2 janvier 2013 par Théroigne

14:42 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : atlantide, atlantique, bonheur, catastrophes, cosmos, de dieguez, dostoïevski, edition française, égalité, féminisme, nabe, pays de galles, perseides, philosophie, powys, rabelais, république, robespierre, rousseau, saint-just, villon | ![]() Facebook |

Facebook |

08/02/2010

2009 Année du triomphe de la démence et de la brutalité

2009

Année du triomphe de la démence

et de la brutalité

« Les cinglés nous ont enfermés dans l’asile,

et ils sont partis avec la clé... »

Un internaute américain, sur I.C.H.

Elle aura, j’en ai peur, de la descendance. Laissons la brutalité pour l’instant, contentons-nous de la démence.

Pour nous, Liégeois, 2009 était avant tout, avant même de commencer, l’année du deux-centième anniversaire de la mort d’un de nos plus braves, sinon célèbres, compatriotes : le général Jardon, quoiqu’il ait hélas son nom sur l’Arc de Triomphe, n’est guère connu en dehors de son endroit natal. Lequel vient cependant de négliger, c’est-à-dire d’oublier carrément, cet anniversaire. Pignouferie bien dans l’air du temps.

Réparons un peu : Henri Jardon (Verviers 1768 – San Justo 1809) fut un des héros de la Première République. Engagé à dix-neuf ans dans le régiment de volontaires levé par Jean-Joseph Fyon, colonel autoproclamé autant que futur général babouviste, pour défendre la Principauté de l’invasion étrangère, Jardon, avec les autres patriotes (c’est ainsi qu’on disait alors « révolutionnaires ») dut s’exiler à Paris, où il s’incorpora tout naturellement à l’Armée du Nord. Il fut de toutes les batailles de la République. Toujours en première ligne et payant de sa personne, il était « le général des voltigeurs ». Général, oui, car, depuis qu’il avait combattu les Autrichiens seulement armé d’un bâton, il ne lui avait pas fallu sept ans pour accéder à ce grade. Ce fut un des plus jeunes généraux qu’eut jamais l’armée française. Les historiens militaires l’ont plus tard appelé « l’homme à la baraka » : pas une seule blessure en vingt ans.

Au nombre de ses hauts faits dans cet art si particulier de la guerre, on compte qu’il fut le premier à hisser du canon au sommet du Grand Saint-Bernard, exploit généralement attribué à Napoléon Bonaparte, et que sa manière d’administrer ce qu’il faut bien appeler des places conquises lui valut la reconnaissance apparemment sincère des occupés, chose assez rare pour être mentionnée.

Henri Jardon, pourtant, devait mal finir. Après avoir voulu aller poignarder l’Usurpateur, au lendemain du 18 Brumaire, velléité qui lui avait valu d’être mis en congé de l’Armée, il se laissa plus tard circonvenir au point de rempiler, quand Bonaparte devenu Napoléon usa une fois de plus d’un appât qui lui avait déjà beaucoup servi : l’annonce d’une descente imminente sur l’Angleterre.

Aucun des contemporains n’a ignoré le rôle joué par ce pays dans la mise à mort de la Révolution, donc de la République. Pour aller en découdre avec la perfide Albion, même les morts se seraient relevés. Jardon se retrouva ainsi, à la fin de 1808, au Camp de Boulogne, où il reçut l’ordre de marcher... sur l’Espagne. La désertion en temps de guerre, même injuste, n’est pas le fort des militaires de vocation. Jardon marcha, la mort dans l’âme.

« Dans l’âme » ? Pas seulement. Le 25 mars 1809, sur un pont dit de Negrelos, près du petit village de San Justo (Portugal), il désarma à mains nues un paysan de plus de soixante-dix ans qui résistait, armé d’une pétoire, et le renvoya chez lui « en lui fesant entendre que les français n’étaient pas en guerre contre les paysans mais bien contre les troupes réglées ». Le vieillard voyait les gentils envahisseurs autrement (Goya aussi). Il rentra chez lui, décrocha une autre pétoire, et s’en revint tuer Jardon à bout portant. Dans le silence qui suivit, on entendit un grand bruit d’ailes. C’était la déesse Némésis qui s’éloignait.

Les Portugais, moins pignoufs que les Liégeois, ont consacré un blog au bicentenaire de cette bataille et à la mémoire de Jardon. Cela s’appelle :

Ponte de Negrelos

Blog dedicado ao bicentenário da batalha da Ponte de Negrelos, aquando das 2ª invasões Francesas

Et c’est ici

La Thalamège a publié, en 1988, une curieuse biographie d’Henri Jardon, trouvée sous forme de petit carnet manuscrit sur un des rayons les plus éloignés des archives de la bibliothèque de sa ville natale. Le petit carnet se trouvait dans une enveloppe grise, qui contenait aussi une liasse de papiers tachés de son sang : ses formulaires de dépêches encore à l’en-tête de la République, où un cachet noir rageur avait barré, après Thermidor, le mot « Fraternité ».

Ce manuscrit était de la main de Jean-Louis Guérette, seul aide de camp qu’eut jamais ce général et qui lui survécut trente-six ans. Il avait tenu à mettre par écrit ses souvenirs, afin, disait-il, « d’imposer silence aux personnes mal instruites ou malintentionnées qui débitent ou font imprimer des balivernes et des contes bleus sur un homme qu’elles n’ont certainement pas connu ». Sa prose, en plus d’un siècle et demi, avait été consciencieusement pillée mais jamais publiée.

Saluons donc la mémoire d’un homme qui a risqué cent fois sa vie pour la République, refusé le grade de général de division que lui offrait Joseph Bonaparte devenu roi de Naples pour ne pas quitter le service de sa patrie d’adoption, et fait le choix désastreux d’en reprendre dans une guerre d’invasion, poussé par l’illusion qu’il allait pouvoir venger la République sous l’Empire.

« Il avait une singulière appréhension d’être obligé de coopérer à la guerre de la péninsule qui par l’injustice de ses motifs et par les atrocités qui s’y commettaient avait le droit d’en dégoûter tous les bons Militaires ; cependant il lui fut ordonné, au moment où il s’y attendait le moins, de se rendre dans cet affreux théâtre de Carnage et d’extermination, il n’y avait pas à balancer, il dut obéir et fut la victime de son devoir, il reçut la mort d’un paysan, il partagea le sort de cinquante officiers généraux et de trois cents mille braves soldats qui auraient volontiers fait le sacrifice de leur vie pour une cause plus juste et d’une manière plus glorieuse. »

Un général de vingt-six ans : Henri Jardon 1768-1809

Précis historique de la vie de Henri Jardon, général de brigade

par son aide de camp Jean-Louis Guérette

(d’après le manuscrit original inédit)

La Thalamège, Verviers, 1988, éd. numérotée,

80 pages

***

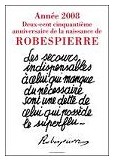

2009 succédait comme on sait à 2008, et 2008 n’avait pas été de petite bière non plus dans son genre.

La France, occupée à fêter, le 6 mai, le premier anniversaire de l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la (cinquième) République, en oublia que ce jour marquait le 250e anniversaire de la naissance du plus grand homme d’État qu’elle eut jamais : Maximilien Robespierre. Ou s’en foutit. Avons-nous dit que ces pignouferies sont dans l’air du temps?

Buste de Robespierre par Jean-Antoine Houdon

Salon de 1793

Pourquoi nous en mêler, en ce début fracassant (guerre en Irak, guerre en Afghanistan, guerre en Palestine, guerre au Pakistan, guerre au Yemen, annexion de la Colombie, invasion de Haïti à la faveur d’un tremblement de terre) de 2010 ? Parce qu’il y eut une relation très particulière entre les Liégeois et l’Incorruptible, apparemment de peu d’intérêt pour les historiens. (Ne cherchez pas, enfants, dans vos livres d’école, ces choses-là n’y sont pas.) Plusieurs lui ont dû la vie, dont le Jean-Joseph Fyon sus-nommé (deux fois), dont aussi le général sans-culotte Servais Boulanger, hébertiste, qui finit par l’accompagner sur l’échafaud.

Lorsque le quatrième général que Liège a donné à la France, Jean-Pierre Ransonnet, s’était replié sur Paris avec ses fils aînés pour échapper à la capture par les troupes des Cercles, son épouse, restée seule avec les deux plus jeunes, avait été, par les vainqueurs, incarcérée, exposée au pilori et autres douceurs d’Ancien Régime... Plus tard, échangée ainsi que d’autres otages contre des émigrés pris les armes à la main, qui sauvèrent ainsi leur tête, la générale s’en fut remercier Robespierre, artisan probable de la négociation. Il lui fut dit qu’elle serait toujours la très bienvenue, chaque fois qu’elle le jugerait opportun.

Anne-Marie Ransonnet usa et abusa de la permission, se dévoua sans compter pour ses compatriotes en difficulté, qu’ils fussent ou non «de son bord». C’est ainsi qu’elle se rendit chez Duplay pour plaider la cause de Nicolas Bassenge, chef de la Gironde liégeoise et proche ami du ministre Lebrun, arrêté sur dénonciation calomnieuse. C’est ainsi qu’une commission, réclamée par Robespierre, fut chargée d’enquêter sur cette affaire et finit par conclure à l’innocence du prévenu.

J’ai vu le mot hâtif griffonné par Bassenge le 1er Thermidor, à l’intention d’un de ses proches, le chanoine Henkart, replié sur Givet : « Mon ami, je suis libre, et c’est à Robespierre que je le dois. »

Robespierre lui avait demandé de surseoir de huit jours à la mise en circulation d’un livre polémique dont il était l’auteur : J.N. Bassenge à Publicola Chaussard. sur ce qu’il dit dans ses mémoires concernant la Belgique, du ci-devant pays de Liège*. Ils devaient se revoir le 8... Bassenge est, à ma connaissance, le seul qui n’ait pas craché sur Robespierre tombé : son livre a paru, en pleine réaction thermidorienne, avec les éloges qu’il contenait.

Quant à la générale Ransonnet, elle survécut à son mari et à ses quatre fils, tous morts au service de la France, sinon de la République.

____________________

Série d’affiches réalisées en 2008 par Monsieur Louis Sassoye, Bruxelles.

(50 x 70 cm)

Si l’année Robespierre ne fut pas une autre année Mozart, du moins s’est-il trouvé, à l’autre bout du monde, un chef d’État pour saluer sa mémoire. C'est le président Hugo Chavez. qui l'a fait, d’une seule phrase il est vrai, au milieu d’un discours, mais nette et sans équivoque. Cela suffisait.

Pour notre modeste part, n’étant pas de ceux qui n’ont même pas la reconnaissance du ventre, nous avons fait l’impossible pour qu’un site consacré à Maximilien Robespierre existe le jour de son anniversaire. Ignares et fauchés comme nous le sommes, c’était une gageure. Théroigne a dû faire appel à un résigné bénévole pour sa mise à temps sur orbite. Le site en question : http://www.robespierreoulamort.com est « en construction » depuis bientôt deux ans, mais nous n’avons pas dit notre dernier mot. Ceux qui auront la curiosité d’y jeter un coup d’oeil verront que nous y avons associé Marat et Toussaint Louverture. Non seulement cette association s’imposait, mais c’était aussi leur 265e anniversaire de naissance à tous deux.

- J.N. Bassenge de Liège à Publicola Chaussard, sur ce qu'il dit, dans ses mémoires concernant la Belgique, du ci-devant Pays de Liège. Paris, an II. In-8° de 191 pages. Format PDF - 4824 Ko.

- Publicolas Chaussard : Mémoires historiques et politiques sur la révolution de la Belgique et du Pays de Liège en 1793, par Publicola Chaussard, homme de lettres, envoyé dans ces contrées, en qualité de commissaire national, par le conseil exécutif provisoire de la république française" Paris, an II. in-8° de 452 pages.

***

***

Le 30 novembre 1532, un jeune homme qui venait d’avoir trente ans ou qui allait les avoir écrivait à un grand homme de son temps.

« Je vous ai nommé “père”, je dirais même “mère”, si votre indulgence m’y autorisait. En effet, les femmes enceintes, l’expérience quotidienne nous l’apprend, nourrissent un foetus qu’elles n’ont jamais vu et le protègent des dangers du monde qui l’entoure, et qu’avez-vous fait pour moi sinon précisément cela ? Vous n’avez jamais vu mon visage, mon nom même ne vous était pas connu et vous avez fait mon éducation, vous m’avez allaité au chaste sein de votre divine science, “sic castissimis divinae tuae doctrinae uberibus”. Ce que je suis, ce que je vaux, c’est à vous seul que je le dois : si je ne le faisais pas savoir, je serais l’exemple de la plus noire ingratitude pour les temps présent et à venir. C’est pourquoi je vous salue et vous salue encore, ô vous, le plus aimant des pères, vous le père de votre patrie et de sa gloire, vous le défenseur des lettres, l’adversaire du mal, le champion invincible de la vérité. (...) Adieu et “eutychon diatelei”, que toute chance vous demeure. Lyon, le 30 novembre 1532. “Tuus quaternus suus”, à vous autant qu’il s’appartient ». Franciscus Rabelaesus Medicus.

Le jeune homme s’appelait en effet François Rabelais ; il écrivait à Érasme de Rotterdam.

Que dut penser le grand Érasme en lisant cette lettre ? Nous n’en savons rien, car il n’est pas sûr qu’il y répondit. Il avait publié, quand son admirateur avait six ou sept ans, un des livres les plus importants de l’histoire des livres, l’Éloge de la folie. C’était en 1509. La calamiteuse année 2009 a donc marqué, au milieu de ses fumants décombres et de sa démence, le 500e anniversaire, passé inaperçu, de cette «borne d’histoire terrestre » comme disait John Cowper Powys.

Qui a vu, en 1964, les fastes du quadricentenaire de la naissance de Shakespeare, pouvait s’attendre à quelque chose d’équivalent de la part d’une Europe dont la Hollande fait désormais partie... Mais non, bien sûr. Je plaisante ! Personne ne s’y attendait, personne, par conséquent, n’a été déçu. Mais M. Manuel de Diéguez, lui, a trouvé que c’était quand même un peu fort, prévisible ou pas.

*

-

Pour les très jeunes gens qui débarquent :

Manuel de Diéguez est un écrivain et philosophe français né le 11 mai 1922 à Saint-Gall (Suisse). D'origines latino-américaine et suisse, il descend, par son père, d'une famille de juristes, de poètes et de diplomates ; sa mère était une artiste lyrique. Il a étudié le droit, les lettres et les sciences politiques à l'UNIL (Université de Lausanne).