22/06/2011

Au bal des faux-culs on se dispute les places !

Au bal des faux-culs

on se dispute les places !

À propos d’une attaque récente contre le site non-aligné d’information LE GRAND SOIR, dont nous nous étions fait l’écho dans notre post du 17 avril dernier, il apparaît indubitablement aujourd’hui qu’elle émanait bien de faux anarchistes (ARTICLE XI) et vrais propagandistes salariés par une des nombreuses officines entretenues à cet effet par les États-Unis, ou plutôt, par leur lobby militaro-industriel, puisque les vrais journalistes indépendants US sont eux aussi victimes de ces campagnes de calomnies, quand ce n’est pas carrément de descentes avec effraction dans leurs cuisines, par des gros bras du FBI, venus les prévenir de ce qui pourrait arriver à leurs femmes et à leurs enfants s’ils s’obstinaient à ne pas fermer leur clapet, comme c’est arrivé, il n’y a guère, à Tom Feeley, du site INFORMATION CLEARING HOUSE.

LE GRAND SOIR partage l’honneur d’avoir été pris pour cible par ces nanarchistes d’extrême-oligarchie avec rien de moins que Mme Silvia CATTORI, journaliste suisse dont l’engagement n’est plus à démontrer et la réputation d’intégrité plus à faire.

Les lecteurs de notre blog trouveront ci-dessous, c’est la moindre des choses, la lettre ouverte que Silvia CATTORI vient d’adresser à ces professionnels de l’intoxe, faute d’avoir pu obtenir dans leurs colonnes un droit de réponse.

Ils trouveront aussi les édifiantes découvertes faites par LE GRAND SOIR, sur les identités si diverses et si variées de leurs corbeaux. Dans le forum qui suit l’article, un de ses lecteurs en recense beaucoup d’autres (voir à l'entrée Diogène, le 20 juin, 23h50). Ce forum est particulièrement long, mais doublement intéressant du fait que vient s’y greffer, sur le sujet proprement dit de la (sale) guerre médiatique, un débat sur la notion de «nationalisme». Ceci, grâce à une imprudente intervention de Serge CHARBONNEAU, du Québec, qui se refuse à participer à «la diabolisation de Front National, sous prétexte qu’il a le grave défaut d’être trop nationaliste. Défaut des Kadhafi, al-Assad, Mugabe, El-Béchir, Kim Jon Il, Zuma, Chávez et cette bande de socialistes latinos, Gbagbo, Zelaya ... ». N’en jetez plus ! Ah, il provoque un beau tollé, CHARBONNEAU, sur un sujet qui fait actuellement couler tant d’encre et de salive...

C’est le moment peut-être de rappeler qu’il y a nationalisme et nationalisme.

Dans une préface de 1981, l’éminent historien que fut Albert SOBOUL, rappelait à ce propos deux ou trois choses qui nous paraissent, ici, plus que jamais d’actualité. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de la reproduire à l’intention des familiers de nos Grosses Orchades.

Les jeunes gens des pays en remous et ceux qui, chez nous, « s’indignent », feraient bien de lire et de méditer ce genre de discours, ne fût-ce que pour prendre conscience de l’abîme qu’il y a de la coupe aux lèvres, quand on voudrait que tout change mais qu’on ne sait pas par où commencer ni comment s’y prendre, c’est-à-dire quand on est une proie rêvée pour d’innombrables manipulateurs, autrement dit pour tous les gambilleurs faux-culs de ce monde. Devient-on chanteur d’opéra sans maîtriser le solfège, l’art du chant et cinq ou six langues ? Ceux qui le croient se préparent des lendemains qui déchantent.

Catherine L.

Refus de publication

d’une demande de « Droit de réponse » par Article XI

Marie-Anne Boutoleau,

une bien étrange journaliste !

Ayant fait l’objet d’accusations extrêmement graves de la part de «Marie-Anne Boutoleau», prétendue « journaliste indépendante », dont le nom est un pseudonyme, dans un texte du 28 mars 2011 publié par Article XI, Silvia Cattori leur a adressé sa demande de publication d’un « Droit de réponse ».

*

17 juin 2011

Article XI, Marie-Anne Boutoleau, Ornella Guyet, Judas,

tous dans le même sac.

Quand Le Grand Soir recevait le baiser de Judas

(une histoire croustillante, incroyable mais vraie).

Le Grand Soir

De quoi s’agit-il ci-dessous ?

D’une polémique entre des sites Internet concurrents ? De la queue de comète d’une querelle entre LGS et un site qui l’a agressé et diffamé ? D’un règlement de comptes personnel ? D’un Clochemerle modernisé par transposition sur la Toile ? De l’expression d’un vil ressentiment occupant la place de nos articles d’information et d’analyse ?

Si c’était le cas, chacun perdrait son temps.

Il s’agit en vérité de répondre à des questions fondamentales qui sont :

*

« Lorsque tout tremble devant le tyran, l’historien paraît,

chargé de la vengeance des peuples »

Préface d’Albert SOBOUL à

Joseph BARA (1779-1793) - Pour le deuxième centenaire de sa naissance

À PROPOS DU BICENTENAIRE

DE LA NAISSANCE DE BARA

PRÉSENCE

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Le massacre du jeune Bara, menant deux chevaux, par un parti de Vendéens, aux environs de Cholet, le 17 frimaire an II (7 décembre 1793) : simple épisode en temps de guerre civile. Mais à travers lequel, à condition de pousser l'analyse au-delà de l'événement comme au-delà de la transposition légendaire à laquelle il donna lieu, transpercent, comme à l'ordinaire, les motivations profondes qui en constituèrent le ressort essentiel.

- 1 -

C'est en criant Vive la République ! que Bara tomba sous les coups des Vendéens.

Puissance mots ! Dans les bouleversements de la Révolution, dans ce vent formidable des passions qui a soulevé les coeurs, les mots ont pris un sens nouveau, emportés par une sorte de mystique, mystique de haine ou mystique d'amour. Ils ont pris une valeur affective qu'ils n'avaient jamais eue jusqu'alors. Certains ont été comme déifiés et sont devenus comme des forces vivantes, dont l'action se fait sentir jusque dans les événements eux-mêmes. « Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs ! » La liberté a combattu avec les volontaires, elle a vaincu avec eux à Valmy, à Jemappes.

La République, pour laquelle meurt le jeune Bara, revêtait la même valeur « mythique », le mythe se définissant comme un complexe d'idées sur l'avenir, idées génératrices d'initiative et d'énergie. Le mythe, comme Georges Sorel l'a défini, concerne l'avenir qu'il présente sous une forme propre à séduire l’imagination, et dont il promet la réalisation par une action concertée.

Le mythe séduit les imaginations, il exalte les cours, il soulève les masses dont il enrichit la capacité d'action. La République pour les plus humbles, c'était l'annonce de la transformation de la société et du sort des hommes; c'était l'espoir, éclatant et nébuleux à la fois, d'un avenir où tous seraient plus heureux. La République, chez les révolutionnaires pétris de culture classique et de philosophie des Lumières à la fois, c'était la cité idéale où règne la Raison, et donc la Justice. La République, pour les uns et les autres, c'était la Nation maîtresse de son destin, c'était la Patrie reconquise.

Le jeune Bara eut aussi bien pu crier Vive la Nation ! Nation, République, c'était tout un. Dès 1789, Etes-vous de la Nation ? avait été donné comme mot de passe. C'était là en effet la question fondamentale, et la réponse classait un homme. En juin 1791, à Varennes, quand les hussards chargés de protéger la fuite du roi passèrent au peuple, ce fut au cri de Vive la Nation ! A Valmy, le 20 septembre 1792, les soldats de Kellermann lancèrent ces trois mêmes mots aux Prussiens stupéfaits et à Goethe pensif. On a gravé sur le monument de Valmy cette phrase de Goethe rapportée par Eckermann : « D'aujourd'hui et de ce lieu, date une ère nouvelle dans l'histoire du monde ».

Dans son rapport à la Convention du 8 nivôse an II (28 décembre 1793), Robespierre exalta en Bara l'amour de la patrie. Le patriotisme était depuis 1789, aux yeux des révolutionnaires, la vertu suprême. Le patriotisme, entendons selon le Dictionnaire de la Constitution, non plus «la haine des hommes qui ne sont point nés nos compatriotes », mais « l'attachement à un pays règnent les lois de la justice et de l'humanité». Nation, patrie: notions d'autant plus révolutionnaires, à l'aube de 1789, qu'elles paraissaient renfermer tous les possibles, qu'elles étaient chargées de tout l'avenir. « La patrie, écrit le girondin Roland au roi, dans sa célèbre lettre du 10 juin 1792, ce n'est point un mot que l'imagination se soit complue à embellir; c'est un être auquel on a fait des sacrifices, à qui l'on s'attache chaque jour davantage par les sollicitudes qu'il cause ; qu'on a créé par de grands efforts, qui s'élève milieu des inquiétudes, et qu'on aime autant par ce qu'il coûte que par ce qu'on en espère ».

C'était cela, sa nul doute, la patrie pour le jeune Bara : ce que le peuple avait souffert pour elle depuis la prise de la Bastille au 14 juillet 1789, jusqu'au renversement du trône au 10 août 1792, plus encore ce qu'il en espérait.

Mais quelle espérance pour le peuple en cette fin du XVIIIe siècle ?

On connaît les origines du jeune Bara, né le 31 juillet 1779, fils d'un garde-chasse de la seigneurie de Palaiseau, neuvième d'une famille de dix enfants. Bara fut tenu sur les fonds baptismaux par le receveur général et procureur fiscal de son Altesse sérénissime, le prince de Condé, seigneur du lieu, qui, pour l'ensemble de ses terres de la région parisienne dont celles de Palaiseau et de Villegenis, percevait, d'après un état de 1726-1727, plus de 72.000 livres, sans compter les redevances en nature. Par son expérience familiale, le jeune Bara savait à quoi s'en tenir sur l'exploitation féodale, et la dureté de l'existence populaire. Le père mort en 1784, comment cette mère de dix enfants assurait-elle l'existence de sa famille, sans doute aux limites de la misère ? Dès l'enfance, Bara dut partager l'angoisse maternelle du pain quotidien. De là, le trait de piété filiale souligné par le lieutenant général Desmarres dans sa lettre à la Convention du 18 frimaire an 11 (8 décembre 1793) « ... se bornant à sa nourriture et à son habillement, il faisait passer à mère tout ce qu'il pouvait se procurer... J'implore la Convention de ne pas laisser cette malheureuse mère dans l'horreur de l'indigence ». On touche ici les motivations profondes des masses populaires dans l'engagement révolutionnaire, et sans doute celles du jeune Bara : la misère et la faim, et l'espoir d'un sort meilleur.

Le XVIIIe siècle a bien été le siècle de la prospérité bour-geoise, comme l'a souligné Jaurès dans son Histoire socialiste de la Révolution française, l'apogée se situant à la fin des années Soixante et au début des années Soixante Dix : «la splendeur de Louis XV ». Après 1778 commença « le déclin de Louis XVI », période de régression, puis de contraction que vint couronner en 1787 une crise cyclique génératrice de misère et de troubles. Jaurès n'a sans doute pas nié le rôle de la faim dans le déclenchement de la Révolution, mais il ne lui reconnaissait qu'un rôle épisodique : la crise, en éprouvant douloureusement les masses populaires, les a mobilisées au service de la bourgeoisie, mais elle n'aurait été qu'un accident. En fait, le mal était plus profond.

Les masses populaires des villes et des campagnes n'ont pas été mises en mouvement en 1789 par les menées séditieuses de la bourgeoisie : thèse du complot dont la franc-maçonnerie aurait été l'artisan essentiel. Esquissée dès 1792 par l'abbé Lefranc, amplifiée en 1798 par l'abbé Barruel dans ses Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, cette thèse a été inlassablement reprise jusqu'à Augustin Cochin dans son enquête sur Les sociétés de pensée et la Révolution en Bretagne (1925), ouvrage aujourd'hui étrangement remis à l'ordre du jour par François Furet dans Penser la Revolution (1978).

Les masses populaires ne se sont pas non plus levées mues par leurs instincts sanguinaires, comme le voudrait Taine dans ses Origines de la France contemporaine (1875), oeuvre de déni-grement et de colère, Taine qui venait de vivre la Commune de 1871, reportant sa peur et sa haine sur le peuple de Quatre-vingt-treize, cette bête vautrée sur un tapis de pourpre ». La Révolution ne serait plus qu'un accès de délire alcoolique...

Les masses populaires ne se sont pas non plus levées sous le seul poids de leurs mythes et de leurs fantasmes, « le monde de l'inconscient sans-culotte » : l'intervention des masses populaires ne tiendrait qu'au mythe du complot aristocratique ; quant à la guerre, elle serait due, en dernière analyse, à l'expansionnisme passionnel des Français.

Du pain quotidien, motivation essentielle des masses populaires de 1789 à 1795, nulle question. C'est pourtant bien la faim qui les a soulevées en 1789, « la sainte faim » dira bientôt Babeuf. Vérité d'évidence, sentie avec force par Michelet, à laquelle les travaux d'Ernest Labrousse ont donné une large base statistique. « Venez voir, je vous prie, ce peuple couché par terre, pauvre Job. La famine est un fait d'ordre civil. On a faim de par le roi ». De là, le comportement des masses populaires, la possession d'un minimum de sécurité sociale apparaissant comme la condition nécessaire à la rationalisation effective de leur comportement politique.

Prisonnier d'un horizon économique borné, vivant au jour le jour parce que payé à la journée ou à la tâche (le tarif), quand il a du travail, le travailleur n'avait pas de prise sur son futur : ce mode de paiement excluait tout calcul économique, le futur ne s'articulait pas au présent dans une relation rationnelle. Enfermé dans le quotidien, attaché à la satisfaction immédiate de besoins qui ne peuvent être différés, l'individu était dépassé par un monde qu'il ne pouvait comprendre et qu'il comprenait d'autant moins qu'il lui paraissait aberrant. Aberrante, l'exploitation seigneuriale que le paysan ne pouvait s'expliquer, et pour cause. Aberrante, la disette et la cherté qui persistaient à l'automne, alors que la récolte de 1789 avait été bonne. Pourquoi ces queues aux portes des boulangers ?... Ne pouvant intégrer cette contradiction dans une analyse cohérente de la conjoncture économique et sociale, le menu peuple la ressentait comme le résultat d'un complot, d'une volonté maléfique attachée à sa perte.

On ne peut cependant assurer que la rise économique et sociale aurait dressé le peuple contre l'Ancien Régime, si la convocation des Etats généraux ne l'avait profondément ému. Cette convocation fut accueillie comme la bonne nouvelle annonciatrice de temps nouveaux. L'espérance marcha dès lors de pair avec la peur.

L'espérance, tout au cours de la Révolution, souleva les masses populaires, souda même un moment les éléments hétéro-gènes du Tiers, soutint longtemps encore l'énergie révolutionnaire des plus purs. Le roi consultait son peuple : c'est qu'il le prenait en pitié, qu'il s'apprêtait à améliorer son sort, à alléger ses charges. Un avenir meilleur s'ouvrait, répondant à l'attente millénaire des hommes. Espérance quasi religieuse, génératrice d'énergie et de dévouement, qui nourrit l'idéalisme révolutionnaire et l'exalta jusqu'au sacrifice suprême. Cette grande espérance enflamma les volontaires, elle soutint jusqu'à l'échafaud « les martyrs de prairial » comme les héros du procès de Vendôme. Nul doute qu'elle n'ait nourri aussi l'engagement du jeune Bara et son courage exemplaire.

La peur accompagna l'espérance, elle fut à sa mesure. Les privilégiés consentiront-ils à se laisser dépouiller ? Dans la mentalité populaire, le noble ne peut qu'être égoïstement attaché à ses droits et à la supériorité sociale qui les lui garantit. Le comportement de la noblesse ne put que fortifier cette conviction et l'ancrer définitivement : que, dans sa majorité, elle repoussait toute concession et se refusait à l'espérance populaire, elle le démontra de l'émigration à la contre-révolution. Mais les masses populaires surent opposer à la peur un vigoureuse réaction défensive. Il s'agit de sauvegarder l'acquit révolutionnaire de 1789, l'abolition de la féodalité et du privilège, l'égalité civile en attendant l'égalité sociale. Cette réaction défensive fit surgir les volontaires, puis décréter la levée en masse. C'est à la lumière de ce contexte que nous devons sans doute expliquer et comprendre le geste exemplaire

du jeune Bara.

- II -

Dans l'Introduction à son Histoire de la Révolution française (1847), Michelet définit la Révolution comme « l'avènement de la Loi, la résurrection du Droit, la réaction de l'équité, l'avènement tardif de la justice éternelle». Définition admirable, mais qui se rapporte plutôt à une interprétation mythique de la Révolution.

Interrogeons les contemporains. A ses débuts, ils s'imaginèrent volontiers que la Révolution était un événement unique, une explosion spontanée menant promptement le peuple de l'esclavage à la liberté. Cette foi en un succès facile et subit, nul ne l'a mieux exprimée que La Fayette: «Un peuple est libre aussitôt qu'il veut l'être ». Dans son Offrande à la patrie, au seuil de la Révolu-tion, Marat présentait ce même tableau d'une transformation immédiate de la France au lendemain d'une victoire de la liberté. Cette même idée se retrouve dans La France libre de Camille Desmoulins. Foi naïve que traduit aussi en un sens, le Ça ira. « Un jour plus pur est près d'éclore », selon un cahier de doléances de paysans do Nivernais.

Dès l'été 1789 cependant, les plus clairvoyants hésitent. « Serons-nous libres ? » interroge Robespierre dans une lettre à son ami Buissart. « Je croix qu'il est permis de faire encore cette question ». Et Loustalot, plus pessimiste encore, dans Les Révolutions de Paris, à le fin d'août 1789 : « Nous avons rapidement passé de l'esclavage à la liberté, nous marchons plus rapidement encore de la liberté à l'esclavage ». Il apparaît maintenant que la révolution n'est pas une explosion unique entraînant création immédiate d'un système parfait et immuable parce que conforme aux lois de la raison, mais un processus évolutif, un long chemin vers la terre promise. «Carthage n'est point détruite», écrit Mirabeau dans sa XIXe Lettre à ses commettants. Le résistance de l'Ancien Régime non seulement s’affirme, mais elle s'accroît à mesure que la révolution progresse. Le 26 mars 1793, au plus fort de la crise - vie chère et poussée populaire, défaite de Neerwinden et tahison de Dumouriez, insurrection de la Vendée - Jean Bon Saint-André écrivait à Barère : « L'expérience prouve maintenant que la révolution n'est point faite. Nous devons conduire au port le vaisseau de l'Etat ou périr avec lui ».

Ainsi, le règne de la liberté, un moment entrevu dans l'éclair de Juillet, s'était-il éloigné dans un avenir dramatique. Rêve de liberté, plutôt, dans cette grande espérance de Quatre-ving-neuf, que les événements, la guerre et la terreur ne parvinrent pas à entamer chez les plus optimistes. Les plus optimistes ou les plus naïfs. Lançant l'offensive indulgente au début de l'hiver de l'an II, Camille Desmoulins écrivait dans le numéro 4 du 30 frimaire (20 décembre 1794) de son Vieux Cordelier : « La liberté, c'est le bonheur, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la justice, c'est la Déclaration des droits. Admirable définition, mais qui tenait pour nulles quatre années de luttes révolutionnaires. « Il est de la nature de la liberté que, pour en jouir, il suffit de la désirer, poursuit Camille Desmoulins. Un peuple est libre du moment qu'il veut l'être : il entre dans la plénitude de ses droits dès le 14 juillet. La liberté n’a ni vieillesse, ni enfance. Elle n'a qu'un âge, celui de la force et de le vigueur »... Vision idéaliste démentie par tout le cours de l'histoire, plus simplement par le sacrifice même du jeune Bara.

Il ne suffit pas de désirer la liberté pour en jouir, un peuple n'est pas libre du moment qu'il veut l'être, les Français n'étaient pas entrés dans la plénitude de leurs droits dès le 14 juillet. Tout démontrait au contraire, depuis le 14 juillet, que la liberté n'est jamais donnée une fois pour toutes, mais qu'elle est une conquête de chaque jour. Et sans doute est-ce là le sens profond du principe de liberté affirmé par la Déclaration des droits : l'exercice de la liberté suppose chez tous les citoyens le sens de leurs responsa-bilités, le patriotisme au sens propre du terme, c'est-à-dire le dévouement raisonné à la communauté, le respect des droits des autres, la vertu, comme l'avaient affirmé Montesquieu et Rousseau. « L'âme de la République, devait redire Robespierre en l'an II, c'est la vertu, l'amour de la patrie, le dévouement magnanime qui confond tous les intérêts dans l'intérêt général ». La liberté, ce n'est pas la promesse d'un bonheur tranquille, comme l'affirmait Camille Desmoulins, d'un bien-être facile sans effort ni contrainte. Elle suppose au contraire rigueur et contrôle de soi, vertu civique, éventuellement résistance. « Quand l'autorité devient arbitraire et oppressive, la résistance est le devoir, selon Mirabeau, et ne peut s'appeler révolte ». Résistance, mais aussi à l'occasion sacrifice.

La liberté est invitation à vivre courageusement, parfois héroïquement. Et c'est sans doute ce que ressentait confu-sément le jeune Bara, refusant de crier Vive le roi ! Certains penseront peut-être qu'il eût mieux valu qu'il vive, fût-ce au prix d'un reniement. A ceux-là, Robespierre avait par avance répondu dans son rapport sur la situation de la République du 27 brumaire an II (18 novembre 1793) : « La mort même des fondateurs de la République n’est-elle pas un triomphe ? Tout meurt, et les héros de l'humanité et les tyrans qui l'oppriment; mais à des conditions différentes ».

Mais Quatre-vingt-neuf ne fut pas seulement l'avènement de la liberté. Ce fut aussi l'avènement de l'égalité devant la loi, sans laquelle la liberté ne serait qu'un privilège de plus au profit des notables de l'argent. Pour les Français de 1789, entendons la masse de la nation, la liberté et l'égalité étaient inséparables, et comme deux mots pour désigner la même chose. S'il leur eût fallu choisir, nul doute : c'est à l'égalité qu'ils eussent tenu par dessus tout. Lorsque les paysans, l'immense majorité d'entre eux, acclamaient la liberté, ce qu'ils acclamaient c'était la disparition de l'autorité du seigneur réduit au rang de simple citoyen, c'est-à--dire l'égalité. Aussi lorsque l'égalité fut menacée par la contre-révolution intérieure et la coalition étrangère, les plus conscients parmi les patriotes n'hésitèrent pas à instaurer « le despotisme de la liberté ». Encore fallut- il, pour ce faire, donner au principe d'égalité un sens nouveau qui répondît au voeu de la nation entière. « La force des choses, déclara Sain-Just le 8 ventôse an II (26 février 1794), nous conduit peut-être à des résultats auxquels nous n 'avions point pensé ». Et plus explicitement encore : « Concevez--vous qu'un empire puisse exister si les rapports civils [entendons sociaux] aboutissent a ceux qui sont contraires à la forme de gouvernement ?» «Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que creuser un tombeau». Vue prémonitoire.

Ce problème de l'égalité fut clairement posé dàs le 24 juin 1792, par l'adresse à l'Assemblée législative d'un certain Athenas, notable de la ville de Nantes. «Tous les hommes sont égaux en droits et inégauxen moyens ; mais si cette inégalité civile est inévitable, les excès en sont dangereux et nuisibles. Les droits de l'homme n’ont jamais été si méconnus que lorsque la disproportion des moyens a été extrême entre eux, Les soins d'une bonne administration doivent donc tendre sans cesse à rapprocher l'égalité civile de l'égalité naturelle, et l'égalité des moyens de l'égalité des droits, à atténuer les causes qui favorisent l'énorme accumulation des richesses dans les mains de quelques particuliers au préjudice de la multitude qui reste dénuée de tout : ce sont les individus de cette dernière classe que j'ai spécialement en vue ; la Révolution en a fait des hommes libres ; il reste à en faire des citoyens en les attachant à la patrie par ses bienfaits ». On ne pouvait mieux poser le problème des droits et des moyens de ces droits.

Pour les masses populaires, desquelles relevait sans conteste possible le milieu familial du jeune Bara, l'égalité ne pouvait être que celle des moyens, l'égalité des jouissances, mot d'ordre lancé à la tribune de la Convention par Félix Lepeletier, le 20 août 1793. « Il ne suffit pas que la République soit fondée sur l'égalité ; il faut encore que les lois, que les moeurs tendent par un heureux accord, à faire disparaître l'inégalité des jouissances ».

Qu'est-ce en effet que la liberté sans l'égalité, si ce n'est le privilège de quelques-uns ? Et qu'est-ce que l'égalité politique sans l'égalité sociale ? La revendication de l'égalité constitua le levier révolutionnaire par excellence de 1792 à 1794. Non plus l'égalité formelle de la Déclaration de 1789, mais l'égalité pratique, l'égalité de fait selon l'expression de Babeuf dans Le Tribun du peuple du 9 frimaire an IV (30 novembre 1795). Qu'importe la liberté à qui n'a pas son pain quotidien ? Nul mieux que le curé Jacques Roux, l'enragé de la section parisienne des Gravilliers, n'a formulé cette exigence, le 26 juin 1793, à la tribune de la Convention. « La liberté n'est qu'un vain fantôme quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable ». Selon l'Instruction de la Commission tempo-raite de surveillance républicaine établie à Commune affranchie (Lyon) en brumaire an II, « c’eût été une dérision insultante à l'humanité que de réclamer sans cesse le nom de l'égalité, quand des intervalles immenses de bonheur eussent toujours séparé l'homme de l'homme, et qu'on eût vu étouffée sous les distinctions de l'opulence et de la pauvreté, de la félicité et de la misère, la déclaration des droits qui ne reconnaissait d'autres distinctions que celles des talents et de la vertu ».

Il s'agit dès lors de donner un contenu nouveau au principe d'égalité. Egalité : non plus le mot, mais la chose, comme le déclara à la Convention, le 16 messidor an III (4 juillet 1795), Dubois--Crancé. « La chose » pour le peuple: entendons le pain quotidien, le nécessaire assuré, la certitude enfin acquise d'un minimum vital. Alors disparaîtra, comme devait l'écrire Babeuf dans le Manifeste des plébéiens, le 9 frimaire an IV (30 novembre 1795), « le ver rougeur de l'inquiétude générale, particulière, perpétuelle de chacun de nous, sur notre sort du lendemain, du mois, de l'année suivante, de notre vieillesse, de nos enfants et de leurs enfants ».

Alors, pour suivre encore le texte de Babeuf, le sort sera enchaîné. Alors s'instaurera dans l'égalité parfaite «un bonheur universel, inaltérable, sans mélange : le bonheur commun, but de la société », comme l'avait déclaré le Préambule de la Constitution montagnarde du 24 juin 1793. «Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français, avait déclaré Saint-Just dans son rapport à la Convention du 13 ventôse an II (3 mars 1794) ; que cet exemple fructifie sur la terre ; qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe! »

Ces réflexions, pensera-t-on peut-être, ont entraîné le lecteur bien loin du jeune Bara. Il est évident que tout ne devait pas être clair dans la conscience de ce garçon de quatorze ans. Mais la tâche de l'historien n'est-elle pas de clarifier les rapports entre le social, l'économique et le politique, d'établir des catégories qui facilitent son analyse, en se gardant naturellement de supposer que de telles distinctions, claires pour lui, l'étaient aussi pour qui vivait la Révolution et combattait pour elle. Si l'on avait demandé ses raisons au jeune Bara, qu'aurait-il répondu?... Ses motivations furent sans doute inextricablement mêlées, et sans doute n'aurait-il pu les exprimer. Mais si la tâche de l'historien est de comprendre et ici de comprendre la Révolution, plus précisément encore de comprendre le sacrifice du jeune Bara, force est bien de recourir à quelque théorie rattachant les mentalités et les comportements des hommes aux besoins et aux pressions de la société.

Mais l'historien, s'il doit s'efforcer à l'explication d'après les causes et les effets, ne doit pas pour cela mépriser le récit : comprendre le geste du jeune Bara, mais aussi le raconter, par souci de vérité historique, mais aussi par exigence civique et pour sa valeur pédagogique. Mais au récit traditionnel qui place sur le devant de la scène les politiques et les conquérants, l'historien se devra de substituer un récit qui prenne soin de sauver de l'oubli la mémoire de ceux que Georges Lefebvre appelait « la lumière de l'histoire » : la foule des travailleurs qui peinent de leurs mains, mais aussi « les indépendants qui rompant avec le conformisme du monde où ils vivaient, osèrent en critiquer les tares et les abus », plus encore les audacieux qui encoururent le risque de se lever contre l'autorité et qui tombèrent sous les coups de l'ennemi ou sur la barricade révolutionnaire. «A condition que le récit prenne soin de sauver leur mémoire de l'oubli, je ne l'abandonnerai jamais ; car, à mes yeux, ces hommes sont la lumière de l'histoire ».

A tous ces hommes, une fraternité nous unit par delà les siècles, à ceux qui prirent la Bastille, à ceux qui renversèrent le trône au 10 août 1792, à ce jeune Bara mort lui aussi pour la liberté et l'égalité. En leur souvenir, en hommage à leur mémoire, et comme un serment que nous nous prêtons à nous-mêmes, nous reprenons le vieux mot d'ordre révolutionnaire, toujours actuel Vive la Nation !

Albert SOBOUL

*

LIVRES

Ville de Palaiseau

Société des Études Robespierristes

Joseph BARA

(1779-1793)

Pour le deuxième centenaire de sa naissance

Préface d’Albert Soboul

Paris, 1981.

« Albert Soboul, qui travaille si bien ! » (Henri Guillemin)

Albert Soboul (1914-1982), historien français. Professeur d’histoire à Montpellier puis au Lycée Henri-IV. Titulaire de la chaire d’Histoire de la Révolution Française à la Sorbonne. Il fut secrétaire, puis président de la Société des Études Robespierristes et dirigea la publication des Annales Historiques de la Révolution Française, jusqu’à sa mort.

Dans les années 70-80, Soboul dut affronter – et le fit avec une exemplaire pugnacité – les attaques virulentes autant que richement financées par l’ultra-réactionnaire fondation Olin (USA), par la Fondation Rockefeller (USA) et par qui sait combien d’autres, de l’école révisionniste en pleine offensive néo-restauratrice - sous la houlette de François Furet - des Mona Ozouf, Denis Richet, William Boyle et autres Luc Ferry, disciples de Raymond Aron, de William Burke, de Joseph de Maistre, d’Albert Cobban and C°, attaques préfigurant, sur le plan des études historiques, la guerre en cours sur le plan de l’information. Soboul s’y est tué, mais le vent a déjà tourné, y compris, par un juste retour des choses, dans les pays anglo-saxons.

Claude Mazauric.

Albert SOBOUL

Un historien en son temps

Nérac, Albret, 2003 - 256 pages

Et, bien entendu, tous les écrits d’Albert Soboul

(classés selon l'année de première parution) :

- La Naissance de l'Armée nationale. 1789-1794, Éditions Sociales Internationales, 1939. (sous le pseudonyme de Jules Leverrier)

- L'Armée nationale sous la Révolution, 1789-1794, Éditions France d'abord, 1945.

- La Révolution française, 1789-1799, Éditions sociales, 1948.

- Les Sans-culottes parisiens en l'an II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire (1793-1794), La Roche-sur-Yon, 1958 (réédité Seuil, 2004, 248 p.).

- Histoire de la Révolution française, 2 tomes, Éditions sociales, 1962.

- Le Procès de Louis XVI, Paris, Julliard, 1966, 267 p.

- Le Directoire et le consulat, PUF, coll. Que sais-je ?, 1967, 126 p.

- La Première République : 1792-1804, Paris, Calmann-Lévy, 1968, 365 p.

- La Civilisation et la Révolution française. La crise de l'Ancien Régime, Arthaud, 1970 (réédité Arthaud, 1993, 471 p.).

- Précis d'histoire de la Révolution française, Paris, Éditions Sociales, 1972, 530 p.

- 1789, l'an un de la liberté, Éditions sociales, 1973, 351 p.

- Comprendre la révolution, recueil d’articles, Paris, Maspero, 1981.

- Problèmes paysans de la Révolution (1789-1848), Paris, Maspero, 1983 (réédité La Découverte, 2001, 442 p.).

- La Révolution française, Gallimard, 1984 (réédité PUF, Quadrige, 2005, 121 p.).

- Portraits de révolutionnaires, Messidor, 1986, 312 p.

- Dictionnaire historique de la Révolution française, PUF, 1989 (réédité PUF, Quadrige, 2005, 1132 p.).

- La France napoléonienne, Arthaud, 1990, 419 p.

- La Maison rurale française, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1995, 171 p.

*

P.S.

Notre bateau d’aujourd’hui :

Le Vengeur du peuple

peint par Nicolas-Antoine Taunay

(Musée National du Château de Versailles)

Un peu d’histoire complémentaire :

Au printemps de 1794, la situation de la République était la suivante : les Coalisés avaient décrété l’embargo contre la France et, de leur nid de vipères de Coblence, les émigrés revenaient en catimini mettre le feu aux récoltes sur le point d'être moissonnées. Seuls les États-Unis et la Suisse acceptaient de vendre du blé à la Convention. Encore fallait-il que leurs envois lui parviennent.

Le 13 prairial an II (1er juin 1794) l’escadre de Brest, commandée par l’amiral Villaret de Joyeuse, se déploya pour escorter un précieux chargement en provenance d’Amérique. Au large d’Ouessant, elle dut livrer bataille à la flotte anglaise, infiniment supérieure en nombre et en puissance de feu. Elle parvint à assurer le passage du convoi, mais perdit sept vaisseaux, dont Le Vengeur du Peuple. Celui-ci sombra aux cris de « Vive la Nation ! Vive la République ! », les marins hissant à bout de bras jusqu'au dernier instant les couleurs et leurs bonnets rouges. Le tableau s’appelle Héroïsme des marins du Vengeur. On aperçoit, à l’arrière-plan, le drapeau anglais.

*

Les deux tableaux représentant la mort de Bara sont respectivement :

La mort de Bara

par Jean-Joseph WEERTZ, 1880

( Musée d’Orsay)

et

Mort de Joseph Bara

par Charles Moreau-Vauthier, 1880,

(Musée municipal de Nérac)

*

18:37 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |

Facebook |

13/06/2011

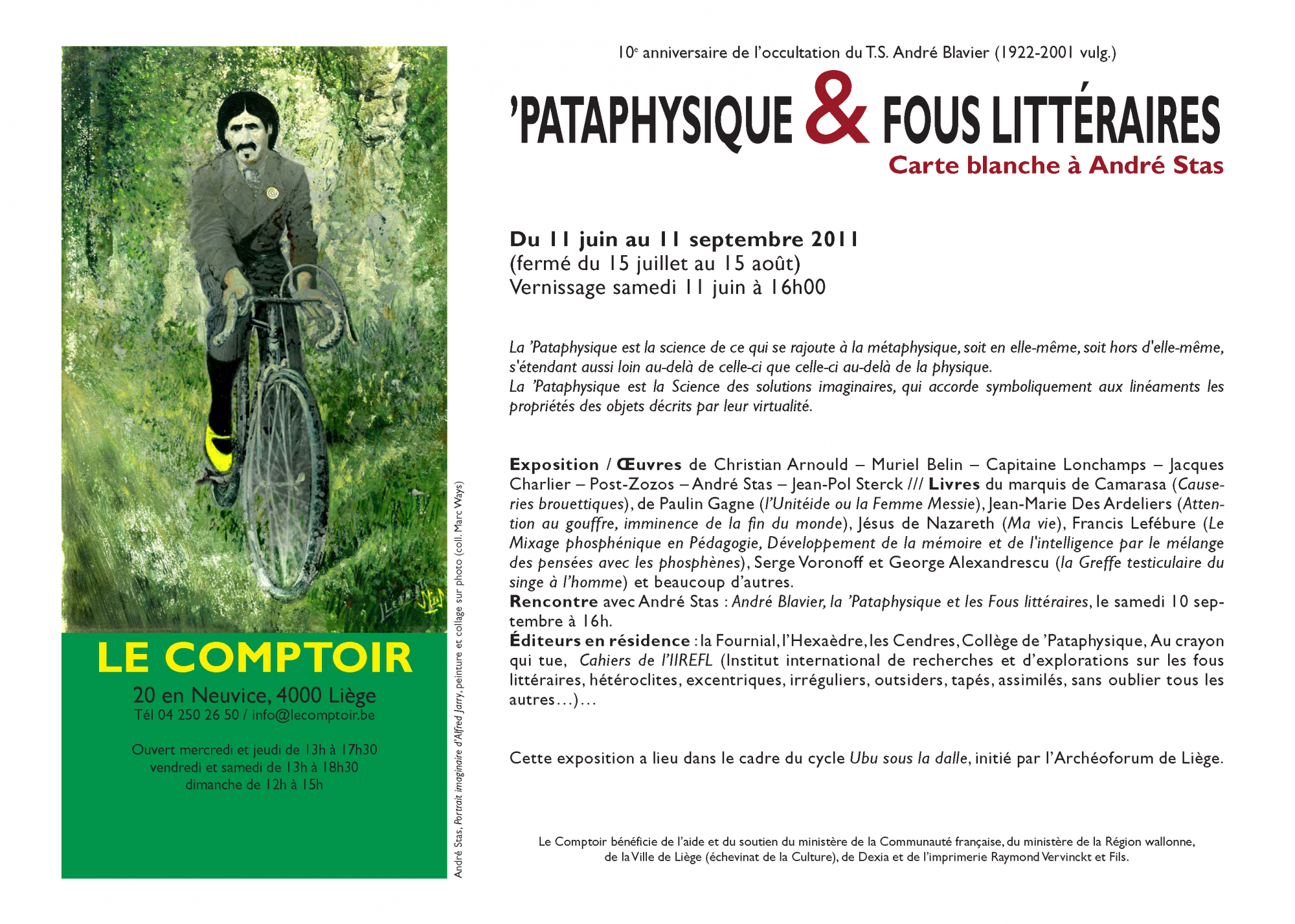

10e Anniversaire de l'occultation du T.S. André BLAVIER (1922-2001 vulg.)

10e ANNIVERSAIRE DE L'OCCULTATION DU T.S. ANDRÉ BLAVIER (1922-2001 vulg.)

Déjà dix ans que le transcendant satrape a cassé sa pipe et rejoint ses chats Bicot, Suzy et Barbara, là où on ne trouve plus, en guise de Saint-Claude, que des asphodèles séchées.

On avait fini par le croire insubmersible. Et puis, non. Mais ses amis, qui avaient encore des choses à lui dire, ont décidé de lui offrir, pour ces dix ans d’absence, une fête de deuil qui va durer trois mois (à quoi bon lésiner) : du 11 juin au 11 septembre.

Si vous souhaitez savoir de quoi il retournera et – qui sait – vous y associer, cliquez sur Alfred et sur Ubu pour ouvrir les pdf.

Ah, c’est qu’il s’en est passé des choses en un demi siècle. Qui est aujourd’hui assez vieux pour se souvenir de la « bibli d'avant », sans libre-accès et sans fichier, où il fallait dire ce qu’on voulait sans avoir jamais rien lu ? Qui se souvient encore du grand registre où Silvestre et Blavier inscrivaient vos emprunts à la plume sergent-major ? Qui se souvient (c'était en 1950) de la cave de temps mêlés - sous le bâtiment des pompiers, derrière le Conservatoire - où l’on entrait par un « tape-cul » à fleur de rue ? Qui se souvient d’y avoir découvert Le Messie de Haëndel sur le Teppaz d’un mélomane friqué? Qui se souvient d’y avoir vu projeter Le sang d’un poète sur un drap de lit, au milieu des Magritte pour la première fois exposés ? Qui se souvient avoir vu Blavier fermer le tape-cul sur ces dizaines de millions d’euros potentiels avec un loquet de cage à poules et s’en aller en curant sa pipe avec la clé ?

Qui est aujourd’hui assez vieux pour se souvenir de la « bibli d'avant », sans libre-accès et sans fichier, où il fallait dire ce qu’on voulait sans avoir jamais rien lu ? Qui se souvient encore du grand registre où Silvestre et Blavier inscrivaient vos emprunts à la plume sergent-major ? Qui se souvient (c'était en 1950) de la cave de temps mêlés - sous le bâtiment des pompiers, derrière le Conservatoire - où l’on entrait par un « tape-cul » à fleur de rue ? Qui se souvient d’y avoir découvert Le Messie de Haëndel sur le Teppaz d’un mélomane friqué? Qui se souvient d’y avoir vu projeter Le sang d’un poète sur un drap de lit, au milieu des Magritte pour la première fois exposés ? Qui se souvient avoir vu Blavier fermer le tape-cul sur ces dizaines de millions d’euros potentiels avec un loquet de cage à poules et s’en aller en curant sa pipe avec la clé ?

Qui se souvient lui avoir vu faire « en moins de quinze minutes » les mots croisés du Canard sur son lit d’hôpital, quelques heures avant de passer l'arme à gauche ? .

Souvenirs-souvenirs...

Pour nous associer dans nos modestes moyens aux festivités en cours, voici, en guise de bouquet de fleurs, un petit chapitre du livre inédit de Catherine sur la Bête de Staneux : il contient un poème peu connu du Commandeur requis de l'Ordre la grande gidouille, écrit pour le 25e anniversaire de renaissance d’une marionnette.

La marionnette était celle de Tchantchès, le héros en bois des Liégeois, ressuscitée par Jacques Ancion, animateur du théâtre Al Botroûle (« Au Nombril »), qui l’avait trouvée en piteux état dans une brocante et en avait fait la star indiscutée de sa glorieuse troupe.

*

Tchantchès

Il convient de dire en passant quelques mots d'une autre personnification du dieu phallique des Éburons (Virvir le "vert-et-vieux" à Verviers, Verpum à Anvers). Je veux parler ici de la marionnette aussi chère au coeur des Liégeois que le fut jamais Guignol à celui des Lyonnais.

Né «entre deux pavés», de père et de mère inconnus, il ne se reconnaît, comme génitrice, que «la terre wallonne». Son premier cri n'est pas, comme celui de Gargantua, «À boire ! À boire !», car il ne crie pas en naissant, il chante :

«Allons, la mère Gaspard,

«Encore un verre, encore un verre…

«Allons, la mère Gaspard,

«Encore un verre, il n'est pas tard !»

Recueilli aussitôt par un brave couple de D'la l'Mouse (habitants du quartier d'Outremeuse), il refuse le pichet d'eau que lui présente sa mère adoptive, mais se régale du «biscuit trempé dans le pékèt» que lui tend son ivrogne de simili-père.

Lors de son baptême, la sage-femme chargée de le porter lui confectionne un biberon également au pékèt, «en prévision de la soif que lui causera le sel sur la langue». Il en boit le quart, elle écluse le reste. En conséquence de quoi elle le laisse choir sur le bord des fonts baptismaux. Le traumatisme est cause que le nez lui pousse et forcit anormalement. Il a «la tête dure» et le nez itou. Celui-ci sera en outre toujours «plus grand que nature». N'insistons pas sur l'implication métaphorique du nez dans l'érotisme populaire.

Du jour où son père adoptif lui donne à manger un hareng saur, sa soif devient inextinguible et sa potion magique de prédilection reste, pour toujours aussi, cette eau-de-vie de grain appelée «genièvre» (gin, de l'autre côté de la Manche) ou pékèt.

Une rougeole enfantine est soignée par sa brave femme de mère à coups d'eau ferrugineuse, obtenue en faisant macérer dans de la flotte ordinaire un fer à cheval. Le Tout-Assoiffé (cela se dit aussi Pantagruel) avale si goulûment son remède, que le fer cornu lui reste pour toujours en travers du gosier. Il en garde une raideur dans le cou, qui ne lui permet de tourner la tête que de droite à gauche ou de gauche à droite, mais jamais de haut en bas. Pour voir le sol, il est obligé de se coucher à plat ventre.La veille de l'Assomption de la Sainte Vierge, c'est toujours lui qui «fait saint Macrawe», promené par les garnements, en chaise à porteurs, le visage barbouillé de suie.

Comme tout Liégeois qui se respecte, Tchantchès (diminutif de François, autant dire Fanfan, mais aussi factotum1) est un soukeû : son arme favorite est «le coup de tête empoisonné», et soukî veut dire «cosser», «donner des coups, de la tête, comme font les bêtes à cornes, principalement les béliers et les boucs»2.

Son cô d'tièse èpwèsoné n'est efficace, malgré la légendaire dureté de son chef, que s'il s'est au préalable craché dans les mains. Ceci implique, dans les bagarres importantes, une consommation accrue de pékèt, garantie de l'approvisionnement en salive.

Une des nombreuses aventures qu'on lui prête l'amène au pied des Pyrénées, en compagnie de Roland et de Charlemagne. L'empereur à la barbe en fleurs, voulant le féliciter d'avoir occis trois cent mille Sarrazins en moins d'une heure «sans autres armes que son sarreau bleu, sa casquette en soie et sa tête en bois», lui dit qu'il s'est «battu comme un lion». «Sire empereur, vous vous trompez, c'est comme un bélier !» répond le Pinocchio de la Meuse. Et à l'évêque Turpin voulant savoir s'il n'est pas blessé, il se plaint de «juste une petite migraine».

Un autre épisode - peu clair - le fait entrer sans s'annoncer sous la tente de Charlemagne, provoquant cette exclamation : «Que veux-tu, Tchantchès ? Laisse-moi manger mes moules!»

À la suite de quels excès Tchantchès est-il pris, en pleine bataille de Roncevaux, de baîllements incoercibles ? On l'ignore. Ce qui est certain, c'est que Roland, l'apercevant, lui crie : «Si tu t'ennuies, va te coucher, je finirai bien tout seul !» et qu'il y va. On connaît la suite.

Devant le corps du preux mort, l'oraison funèbre qu'il prononce est courte et bonne : «Il a eu sa daye.». L'expression signifie aujourd'hui : «il a attrapé une maladie fatale», mais, à l'origine, «avoir sa daye» était «recevoir un coup violent», principalement dans un guet-apens.

Le traître Ganelon est, on le sait, condamné par Charlemagne à être écartelé, mais Tchantchès s'y oppose : il veut que le méchant soit noyé dans une cuve d'eau claire. Les snobs, mal au fait des moeurs populaires, prétendent que c'est parce qu'il aurait entendu chanter souvent dans les rues de Liège :

«Lâche, va-t-en, je te renie.

«À toi l'opprobre et le mépris !»

en comprenant «À toi l'eau propre…», car la sottise du peuple est proverbiale chez les ignorantins instruits. Mais nous savons, nous, pourquoi on plongeait, quand on le faisait, les gens la tête la première dans un chaudron plein d'eau claire. Nous savons aussi que le héros tenait à la main, avant son exécution, ce serpent de bois à tête de bélier qui était l'essentiel de lui-même, et que les Égyptiens appelaient kametef. Les Italiens l'appelaient, nous le savons, Hermès ou Priape, et chez eux aussi, il était en bois, au point de n'être parfois qu'un tronc d'arbre, dont une seule branche, saillante, formait le «nez d'en-dessous», branche que le vent pouvait agiter de gauche à droite ou de droite à gauche, mais jamais courber de haut en bas.

Cela tombe bien car, en dépit de sa présence à Roncevaux Tchantchès ne serait pas né «vers l'an 700» comme le prétendent certains, mais au milieu du XIXe siècle, des oeuvres d'un marionnettiste italien émigré sur les bords de la Meuse, qui l'y tailla (voulons-nous parier dans du bois de saule ?) et se mit à le montrer aux Liégeois petits et grands, dans son «théâtre» de la rue des Écoliers.

Il semble bien, en effet, que la vogue des théâtres de marionnettes se soit fortement répandue en Europe, vers cette époque. Mais, au XVIIIe siècle déjà, le passage de montreurs de marionnettes et de joueurs de pantomimes nomades est attesté à Liège (Bourguet en 1736, Blanzy en 1775, Perico en 1776) et à Verviers (X en 1810). À ne pas oublier : Augustin L.J. Soyer, natif d'Arras (vers 1766), mort à Liège le 15 avril 1822, dont l'acte de décès porte «joueur de marionnettes».

Rodolphe de Warsage (Histoire du célèbre théâtre liégeois de marionnettes, Bruxelles, 1905) et Alexis Deitz («Les marionnettes liégeoises et leur théâtre», in L'Actualité illustrée, n° de Noël 1910, et in Wallonia, t. XIXI, Liège, 1911, pp. 357-420) penchent pour une existence beaucoup plus ancienne de Tchantchès.

Si Tchantchès apparaît pour la première fois sous ce nom dans les souvenirs des spectateurs d'Amon Conti («Chez Conti»), il semble tout de même qu'il soit la version définitive d'un héros liégeois type beaucoup plus ancien, dont plusieurs variantes ou brouillons se retrouvent sous les noms de Bètchou («Pointu»), Hène-è-cwèsse («Darde en biais»), Djôsèf («Joseph»), Li Flamin («Le Flamand»), Gnouf-gnouf («Nasard»), Trènoupèt («?»), Fwèt'bîh («Forte bise»). On rencontre aussi un Lafleur, mais celui-là est originaire d'Amiens.

«Né à Barga, sur le territoire de Castel-Vecchio (Toscane) en 1830, CONTI (Alexandre, Ferdinand, Pompée) vint s'établir à Liège en 1854, et avant de se fixer sur la rive gauche, habita quelque temps le quartier d'Outremeuse (rue des Écoliers). Il mourut à Liège en 1903. Son fils aîné, Ferdinand-Pierre, né à Liège en 1857, était mouleur en plâtre et habitait rue Saint-Séverin.»

«(...) le souvenir de la famille Conti n'est pas perdu à Barga, où subsiste notamment leur demeure, appelée Ai Conti.» (Selon un bourgmestre de Barga :) «Il Conti Alessandro, da giovane, come tanti altri Bargei, emigrò, sia all'estero che nelle citta d'Italia, facendo solo ritorno al paese natio per brevi periodi» - i. e. «Alexandre Conti, dans sa jeunesse, comme tant d'autres natifs de Barga, émigra aussi bien à l'étranger que dans les villes d'Italie, ne revenant à son endroit natal que pour de brèves périodes.»

v. Maurice Piron, Tchantchès, histoire d'un type populaire, Éditions Libro-Sciences, Bruxelles, 1988, p. 22.

Un type populaire répondant aux particularités d'une communauté naît rarement de la seule invention d'un artiste, et d'autant moins si l'artiste n'appartient pas à la communauté qui se reconnaît dans le «type».

On peut en inférer que Tchantchès, malgré sa concrétisation tardive en marionnette, est bien l'Hermès, le Priape, le Panurge des Liégeois, factotum des dieux (Roland, Turpin, Charlemagne), mais irrémédiablement «fils de la terre», c'est-à-dire plébéien. Et, sans aller chercher la petite bête dans les tonsures, on ne peut laisser passer l'étrange volonté de ressusciter le traître Ganelon sans rappeler la thèse de M. Henri Dontenville, selon qui la Geste des Quatre Fils Aymon serait l'expression de la résistance populaire à l'impérialisme carolingien et de la résistance païenne au christianisme obligatoire imposé par les féodaux.

Je sais que Tchantchès se vante précisément d'avoir «réduit» les Quatre Fils Aymon (Dj'a rézou lès qwate fis Rêmon), mais… c'est dans un poème de 1923, dont l'auteur, V. Carpentier, a peut-être oublié de le consulter.

Après tout, La Véridique histoire des Quatre Fils Aymon a bien été, elle aussi, victime d'une interpolation (cléricale) tardive, Renaud de Montauban finissant par y faire sa soumission à Charlemagne et par laisser noyer dans la Meuse, une pierre au cou, son fidèle Bayard. La version d'origine, assure M. Dontenville, était très différente, et nous savons bien que «ce sont les vainqueurs qui écrivent les Chansons de Roland».

L'histoire de la cuve serait la manière qu'aurait trouvée Tchantchès de nous faire savoir qu'il était, lui aussi, du camp des païens agricoles. Et ne serait-ce pas à rapprocher de ce qu'il chante, chaque fois que l'Ampéreur le houspille :

« Quand je gardais les vaches

«J'étais bien plus heureux,

Tra-la !

«J'étais bien plus heureux…» ?

Une telle éventualité ferait sans conteste pencher la balance du côté du Tchantchès d'origine ancienne de MM. de Warsage et Deitz, même si revient à l'artiste Conti l'honneur d'avoir cristallisé et logé dans un pupo de bois, l'âme indestructible des Liégeois. Cela est d'autant plus possible que ce petit dieu existe, sous des myriades d'autres noms, chez tous les peuples de la terre.

*

Cependant… Tchantchès n'est pas mort avec la disparition des castelets Conti. Après une éclipse due sans nul doute aux deux guerres mondiales, ce petit phénix de bois a rejailli de ses propres cendres, et voici comment :

Par un «doux après-midi d'automne» de 1964, alors que les Anglais célébraient le quatre centième anniversaire de la naissance de Shakespeare, Jacques Ancion, le barbu que nous avons vu dans un précédent chapitre animateur de la Botroûle, a rencontré la marionnette de sa vie, ainsi qu'il le raconte lui-même :

«…à la brocante du vieux Gaston Motte, dans les rècoulis' du vieux Pont des Arches. Tu étais seul, oublié, perdu dans ton coin. Toute la troupe d'un ancien montreur, sans doute Pierre Wislet, s'offrait comme au marché d'esclaves, à des prix de bourgeois».

C'est vingt-cinq ans plus tard, dans un Éloge publié à l'occasion de leurs noces d'argent, qu'il évoque ce coup de foudre.

«Toi, heureusement, tu ne jouais pas les vedettes, ce qui me permit de te décrocher et de t'emporter sous mon bras, roulé - ironie ! - dans une Meuse, édition Bourse. Première vraie marionnette liégeoise et longtemps seule pour raison d'impécuniosité chronique.

«C'est ton grand sourire sculpté qui me conquit. Et surtout, tu étais un Tchantchès ! Ton nom? Il était taillé également : Ta bonète, avec sa floche, crâne sur ton oreille. Bonète tu avais, Bonète tu serais.»

Et voilà, pour celui de mes lecteurs qui ne saurait pas ce qu'est une bonète :C'est le chapeau des Amazones, celui des paysans et des esclaves pendant des siècles, ce-lui aussi, pointu, du petit dieu Virvir snobé par les Apollon de ce monde, celui, obligatoirement rouge, des galériens naguère, et c'est le glorieux bonnet (phrygien) des sansculottes : couvre-chef de la plèbe depuis dix-mille ans au moins.

Notre marionnette-père-des-hommes s'est donc acquis chez les Ancion - Françoise et Jacques - un nom de famille : Tchantchès Bonète. Et une épouse, qu'il avait déjà : Nanesse (une «Anne», cela va de soi), «tirée d'un vieux houlé bois, comme si ce fût l'une de tes côtes». Et des copleûs, ou si on veut des plankèts, autrement dit des potes, des chums, des amici per la pelle : Tchofile Grofils (de tringle), Råbosse, Houbert, Lèyon l'cåbartî, sans compter les autres.

«Et si je te demandais ton avis ?» dit le montreur à son tringlot tringleur, «Je sais ce que tu me répondrais : c'est la marionnette qui, de par son crochet impitoyable, tire, guide et régit souverainement le bras séculier qui s'imagine naïvement le gouverner.»

Il ne faudrait même pas pousser loin, je pense, pour découvrir que Tchantchès a probablement tiré, guidé et régi la main de Karl Marx, lorsque cet autre barbu s'est mis à vaticiner de prolétariat dictateur.

*

[ Chers amis, dans ce monde brumeux, c'est ici une des dernières réserves du plaisir humain, de la joie et de l'espoir. Ces marionnettes de bois nous rappellent comment nous, les hommes, nous devrions nous conduire. Et moi, Kasparek tchèque, je te remercie de tout mon coeur, cher Tchantchès, pour cette foi commune. Moi, on m'a attaché avec des fils - toi, tu pends par la tête à ta tringle. Tous les deux, on devrait faire ce que ceux de «là-haut» souhaitent. Mais on fera tout de même ce que nous voulons - c'est ce dont notre public a besoin et ce dont il rêve. ]

Écrit sous la dictée par Jan Dvorák «Artiste émérite» à Hradec Králové.

La période de gloire de Tchantchès avait coïncidé avec le long et accidenté XIXe (siècle), qui avait vu l'insolente prospérité des armes liégeoises et des draps verviétois, fournisseurs de Grande Armée, et le dégoût correspondant d'une intelligentsia et d'un populo tchièsse di hoye, pas d'accord pour s'en aller avec les bourgeois baiser les bottes des empéreurs nouveau style.

Entre les deux soi-disant dernières mondiales, Tchantchès s'était, comme dit Albert Maquet3 , «institué en tradition». Il se produisait encore Amon nos ôtes, mais en fait il ne faisait plus que se survivre. Pas empaillé mais presque, dans un folklore assez convenu, un peu ringard. à la manière de ces îlots sacrés des vieilles villes, devenus pièges piétonniers à touristes.

Mais n'est-ce pas quand la nuit est la plus noire que l'aube est la plus proche ?

Après, donc, une éclipse d'un demi-siècle au moins, revoilà notre Punch-Pierke-Uilenspiegel-Pulcinella-Guignol de Liège qui, à la faveur des golden sixties, refait «une entrée fracassante sur les planches d'un théâtricule où l'on mûrit des projets de renaissance4» .

Son premier home va être un Centre Culturel du quartier Sainte Marguerite, qui s'appelle (en grec) «Panta réi - tout s'écoule… avec comme devise désopilante : Å Panta rèi, tot l'monde rèye.5 ». Puis, quand le vrai théâtre s'ouvrira enfin, rue Hocheporte, si le nom glissera du grec au wallon Botroûle, la devise ne changera guère : Al Botroûle, n'a nouk qui tchoûle.6 Car «plus les poètes sont pauvres, plus les rimes sont riches»7 .

Rue Hocheporte, «Voilà déjà un nom prédestiné de rue»8. Et quelle rue ! Résolument XVIIIe siècle, dégringolant de tous ses pavés, à deux pas mais sans s'y mêler, de l'épiscopale et princière place Saint Lambert.

Et les spectateurs, ravis, de redécouvrir leur ancien petit dieu tel qu'en lui-même, et qui pourtant a changé. Comme eux et en même temps qu'eux. Moins ènocints, plus avisés ? Le peuple de Liège a perdu ses enthousiasmes et sa candeur d'antan. Il ne danse plus en sabots. Mais il fronde toujours, plus que jamais tchièsse di hoye. Il sardonise, il sarcastise et se reconnaît dans ce Bonète (sur l'oreille) qui s'exprime désormais en wallon d'lîdje et en français régional, fustige les clientéleux démagos, les incompétents satisfaits et les corrompus de tout poil, attachés comme sangsues à la carcasse de sa ville. Et qui fraie désormais avec Ubu autant qu'avec Charlemagne.

Bref, la tradition est à la fois respectée et dépassée - il était temps - tandis que «Frantiska, l'éternelle jeune fille vend les billets et dirige les spectateurs à travers cour et petit jardin vers le mini-foyer; c'est là que l'on se débarrasse de son manteau, que l'on s'assied en buvant une bière, que l'on achète un souvenir et qu'ensuite on attaque les marches raides jusqu'à la salle avec ses 42 spectateurs9».

Et tout cela entre dans la composition du filtre de réussite. Jusqu'à ce vingt-cinquième anniversaire de 1989, à l'occasion duquel un quarteron d'admirateurs de nationalités et de disciplines diverses, va rendre hommage à Tchantchès désormais Bonète et à ses nouveaux parents d'adoption, Jacques et Françoise Ancion. C'est bien entendu le jour de la saint François que paraîtra l'Éloge de la tringle, où se retrouvent une cinquantaine de contributions en prose, en vers et en dessins.

En voici deux, en vers.

*

La première est d'André Blavier :

Donc, Bonète Tchantchès, toi, champion de la tringle

(Et le prenne qui veut pour allusion salingle!

«Promoteurs, managers sont les vrais pornographes»

Stigmatisait jadis un osscur ethnographe

Qui, pour n'être de bois - comme toi - s'aigrissa

D'un mal à son pays; d'une qu'il malbaisa :

«Tu rêvas de grand schlem et ne fis que l'impasse»,

Et tel un chien battu, délayas ta rimasse,

Qu'on n'est pas encor près d'en augurer le bout

Et d'ingérer enfin autre chose que mou

De veau, vache, cochon, couvée ou sapajou);

Donc, Bonète Tchantchès, représentant du peuple

(Pas député ni sénateur : on cause du bon peuple

Qui me pardonnera ce faux alexandringle),

Toi dont le bonnet n'est une tête d'épingle

Non plus qu'un remoudou au fumet de métingle

(Ah! fromages juteux qui dégouttent des urnes,

Remangeant les serments, tels ses enfants Saturne),

Mais caboche prolo, entêtée et frondeuse,

Carrée et pourquoi pas ? mais dure et rouspéteuse,

D'un coup empoisonné rèvoyant-st-ås pèlotes

Les chefs, les margoulins, les barons de parlote,

Les empéreurs; sauf çui de l'Empire Impérial

Qui fit de Père Ubu paire pontificale;

Donc, honnête Tchantchès, citoyen d'Hocheporte,

Qui, de ton castelet, brocarde ces cloportes,

Tu fêtes vingt-cinq ans, bien sonnés, de Botroûle,

Scala engradinée ousqu'i n'a nouk qui tchoûle

A la Nonne sanglante ou la Vache à Pelou,

Au mort qui vike ou les Mèhins d'un marcatchou,

Tåtî le Figaro ou la Nativité;

Tu fêtes tes vingt-cinq ans, et plus, de dignité :

C'est pas toi qui vendrais des Gauguins à gogo,

Ni «l'art dégénéré», la Famille Soler,

Pour renflouer le trou de la place à Lambert!

Et dire que c'est toi que l'on traite in petto

De marionnette ou de guignol, ou de pantin!

Guignol vaudrait-il pas commissaire rossai ?

Ha ha! ho ho! dihez-m', avez-v'vèyou l'Torai ?

Alfred Jarry, Queneau les aimaient ces pantins,

Et Paul Fournel itou, qui fut leur historien.

*

La deuxième est de Jacques van de Weerdt :

SAINT BONÈTE, SOURIS

POUR NOUS !

Debout dans son théâtre,

Presque immobile,

Bonète regarde Liège

Et sourit !

Sa bonne bouille de bois

Regarde la cité

En train de devenir Dallas

Ou Lille-Roubaix-Tourcoing

Ou Manhattan

Ou n’importe quoi

Comme le Sphinx regarde le Nil,

Comme Notre-Dame regarde la Seine,

Et comme la Tour regarde l’Yser,

Bonète regarde la Meuse

Et sourit

Autour de lui

La bataille fait rage

Les Liégeois font des concours

Du plus ignoble,

Du plus irresponsable,

Du plus vénal.

On s’arrache les mandats.

Pendant qu’en scène, à la Botroûle

Tenu par la main de Jacques

Bonète a mal à sa ville

Mais sourit !

Tu seras bientôt le seul,

Bonète,

À regarder Liège

Et à pouvoir sourire encore

À regarder les Liégeois

Continuer à détruire leur cathédrale,

À détruire leur place,

À détruire leurs rues,

Bref continuer à détruire !

Alors tu risques fort,

Bonète,

De rester le seul

Avec ton bon sourire

Mais très bientôt peut-être

Ne nous restera-t-il plus que cela,

Ton sourire,

Pour nous accrocher,

Pour y croire encore,

À travers nos larmes et nos ruines,

Pour avoir la force d’y croire encore

À cette nom-de-Dieu de Liège !

Saint Bonète, souris pour nous !

*

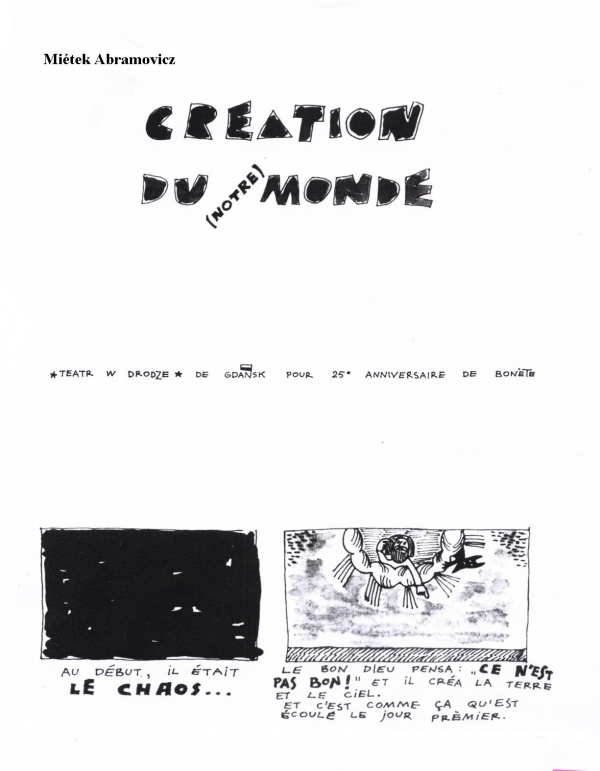

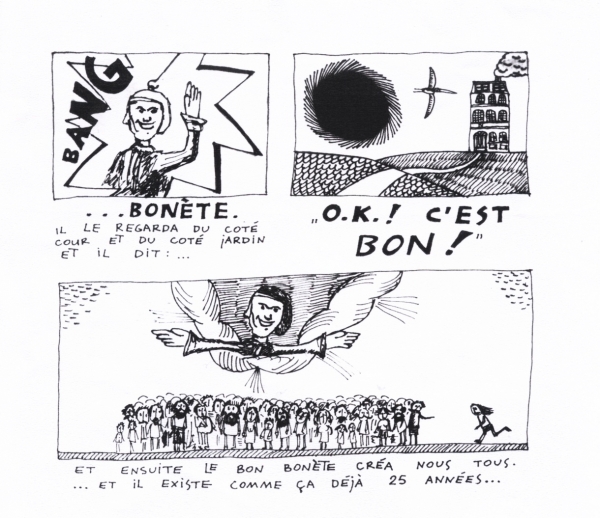

Le dernier mot pourtant restera au marionnettiste polonais Miélek Abramovicz, qui a, lui, contribué à l'occasion par une BD, parce que Tchantchès, bouclant la boucle, y retrouve son originelle «raison d'être» :

*

Aujourd'hui, Tchantchès a sa statue au milieu du quartier d'Outremeuse, dressée au bout de la rue Puits-en-Sock, endroit d'où il peut surveiller d'un oeil la maison natale de Georges Simenon, et de l'autre (en tournant un rien la tête latéralement), celle d'André-Modeste Grétry.

Les citoyens de la République de d'là l'Mouse font ainsi son portrait : «Mauvaise tête, mais bon coeur». «Grand gosier». «Toujours prêt». «Farouchement indépendant». «Frondeur de tous les pouvoirs et contempteur sarcastique de leurs pompes».

À propos de pompes… c'est autour de lui et à ses pieds que se conclut, chaque année, à la Mi-Août, l'enterrement solennel de Mathî l'Ohê («Mathieu l'Os»), cérémonie immuable qui, en ce dimanche d'août 1993, parce qu'on enterrait justement à Bruxelles feu le roi Baudoin et que les médias français s'y entendent à hystériser les foules, dut se dérouler sous la protection de la maréchaussée.

___________________________________

1 Jules Feller, Le bethléem verviétois, 2e éd., Verviers, 1931, p. 94 - Pour Alexandre Dumas, François fait partie des prénoms qui évoquent ordinairement les domestiques (cf. Georges Doutrepont, Les prénoms français à sens péjoratif, Bruxelles, 1929, p. 81)

2 L. Remacle, Dictionnaire wallon-français, op cit.

3 in Éloge de la tringle, collectif, Éditions de la Botroûle, Liège, 1989.

4 Albert Maquet, Éloge de la tringle, op cit.

5 Au Panta réi, tout le monde rit.

6 Au Nombril, personne ne pleure.

7 Jacques Ancion, Éloge, op cit.

8 Julos Beaucarne, Éloge, op cit.

9 Jan Dvorak, Éloge, op cit.

Extrait de :

Catherine Lieutenant

Arduinna

ou La bête du Staneux fut-elle

pour quelque chose dans le Congrès de Polleur ?

(vol. II)

LIVRE

Alfred Jarry

L’UBU RWÈ

traduit en wallon de Liège

par André Blavier

préface de Jacques Ancion

illustrations d’André Stas

Liège, 2011 (sortie imminente), 96 pages,

co-édité par les éditions Yellow Now

et l’Institut du Patrimoine wallon.

Bibliographie d'André Blavier :

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de la ville de Verviers, Verviers, 1950-1960

Sept graphismes colorés, Verviers, temps mêlés, 1954 (sous le nom d'André Dodet)

Maurice Pirenne le peintre, Malvaux, 1954

La Roupie de cent sonnets, Verviers, temps mêlés,1955

Catalogue du Fonds Weber, Verviers, Administration, 1959

De quelques inventions belges utiles et « tolérables », Verviers, temps mêlés, 1960

L’Ubu rwè mètou è lidgwès, illustrations d'Aline Gagnaire, Liège, Aa Editions, 1970

Occupe-toi d'homélies, Paris, Cheval d'attaque, 1976 Réédition au format de poche avec une préface de Jacques Bens et une lecture de Claude Debon, Bruxelles, Labor (collection Espace Nord), 1991

Écrits complets de René Magritte, Paris, Flammarion, 1979

Les Fous littéraires, Paris, Veyrier, 1982. Réédition : Paris, Édition des Cendres, 2000

Le Mal du pays ou Les travaux for(ce)nés, La Pierre d'Alun, 1983; Éditions Yellow Now, 1986, 1993.

Cinémas de quartier, suivi de La Cantilène de la Mal-baisée avec les remembrances du vieux barde idiot, et d'une Conclusion provisoire, Plein Chant, 1985

Lettres croisées, 1949-1976. André Blavier, Raymond Queneau, correspondance présentée et annotée par Jean-Marie Klinkenberg, 1988

Le Don d’Ubuquité, Didier Devillez Éditeur, 1997

À propos des Fous Littéraires, Éditions des Cendres, 2001

La Nuit du 6 au 7, avec Patrice Bauduinet, Éditions Yellow Now / PBC pictures, 2003

Bibliographie d'André Stas

Le grand karmaval, fable, Galopin, Spa, 2005, 108 p.

Sur les autres mondes, portfolio, Galopin, Spa, 15 pl. couleurs

Les cent nouvelles pas neuves, passe-temps livresque, Galopin, Spa, 2005, 108 p.

« Carte blanche à André Stas » (oui, déjà), in revue Les Amis de l’Ardenne,

Charleville–Mézières, n°8-9, printemps-été, 5 mars 2005

24 Heures dûment, passe-temps livresque, Galopin, Spa, 108 p.

Les Bornes reculées, aphorismes, etc. , Galopin, Spa, 2006, 128 p. 14 ill.

Stas André Collages, chez l'artiste, 118 p., 152 ill. couleurs.

Entre les poires et les faux mages, préface de Jean-Bernard Pouy, Paris, Éditions des Cendres, 2008, Grand Prix de l'humour noir 2009.

Ubu roi ou La Disparition du tyran polonais, Alfred Jarry et André Stas, Au crayon qui tue, éditeur, Paris, 2010

*

Post ni fait ni à faire,

mis en ligne par Marie Mouillé

le 13 juin 2011

21:54 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |

Facebook |